Al mio stadio di jeune fille en fleur, mio e delle mie amichette, l’ostacolo più impervio da superare era costituito dalla vigilanza materna. Le madri erano carceriere, torturatrici, badesse di convento, tutte pronte sempre a proibire qualunque anelito di libertà e a esercitare un controllo paranoico sull’esistenza di noi povere figlie.

Al mio stadio di jeune fille en fleur, mio e delle mie amichette, l’ostacolo più impervio da superare era costituito dalla vigilanza materna. Le madri erano carceriere, torturatrici, badesse di convento, tutte pronte sempre a proibire qualunque anelito di libertà e a esercitare un controllo paranoico sull’esistenza di noi povere figlie.

Stilavano decaloghi di comportamento, e il comportamento doveva sempre essere modesto, lunghezza delle gonne, posizione da sedute, linguaggio. L’unica cosa che avrebbe dato senso al nostro stare al mondo era l’acquisizione di un marito e la messa su di una famiglia, traguardi per i quali la virtù delle fanciulle era essenziale.

(Praticamente parlavano di quello che avevano fatto loro. E con i risultati che avevamo tutti i giorni sotto gli occhi. Una prospettiva, a dodici anni, diciamocelo, insopportabile).

Accanto a tutto questo, c’erano anche divieti che ancora oggi mi sembrano deliranti. Per esempio, la madre di una mia compagna di scuola le proibiva di depilarsi le gambe, concedendole di depilarsi le ascelle. Interdette le pratiche estetiche, c’era spazio per quelle definite igieniche.

Crescendo sotto quella vigilanza, l’unico nostro desiderio era di sottrarci a essa e di andare, ovviamente di nascosto, a tutte le feste cui venivamo invitate.

E qui cascava l’asino, visto che le madri, ignare, omettevano regolarmente una proibizione chiave: quella di farsi pastrugnare l’orecchio.

A vederle oggi, le feste cui partecipavamo in quell’inizio turbolento di adolescenza erano tendenzialmente innocenti. Solo bevande analcoliche, qualche sigaretta, ragazzi più o meno coetanei o di poco più grandi. Se ogni tanto arrivava un diciottenne, ci sembrava dritto dritto nostro nonno.

Però si ballava. Balli scatenati e selvaggi, certo, ma dopo arrivava il momento del lento.

E qui entrava in campo l’orecchio.

Sempre esposto, al massimo un po’ nascosto dai capelli, decorato al più da orecchini con le clip (i buchi sarebbero arrivati più tardi), sembrava un luogo del corpo solo con una precisa funzione: quella di ascoltare la musica.

Manco per niente.

Perché i giovani maschi, ballando e tenendo noi adolescenti fra le braccia (primo incontro con la potenza di una stretta virile. Qualche segno quei balli devono avermelo lasciato, perché ancora oggi le braccia sono una delle cose che prediligo in un uomo), dicevo, ballando, embricati in quel modo, l’orecchio era a portata della bocca del ballerino. Che sussurrava le medesime parole della canzone, producendo, si capisce, un certo effetto.

È pur vero che dipende dalla canzone. Chissà com’è sentirsi sussurrare «Tu dimmi se / Pensavi solo ai soldi soldi /Come se avessi avuto soldi».

Ma procediamo con ordine.

Superato lo stadio delle parole della canzone sussurrate, ne arrivava un altro, ben più intimo: quello del morso del lobo.

Sto cercando di ricordarmi come si facesse con quell’orecchino che si frapponeva come ostacolo, è probabile che, visto che era a clip, fosse sfilato rapidamente, comunque non ho mai visto in vita mia un uomo con intenzioni serie fermarsi davanti all’impedimento di un indumento o di un accessorio.

Il morso era leggero, delicato, alcuni erano degli autentici virtuosi di quella pratica. Io mi ero fatta l’idea che facessero le prove a casa, per esempio con la sorellina piccola, vieni qui, se ti fai mozzicare un po’, ti regalo una barretta di cioccolata, tu però mi devi dire che senti.

Immagino quelle ragazzine un po’ come la Phoebe del giovane Holden e immagino pure che a un certo punto si scocciassero, soprattutto dopo aver fatto fuori la tavoletta. E che si mettessero a strillare come aquile che il fratello grande voleva mangiarsele, quando il malcapitato stava facendo solo la prova generale prima del ballo lento.

A quel punto i più timidi desistevano. I più audaci, invece, cambiavano cavia e passavano al cane di casa. Che per definizione è domestico ed è pure sempre disposto a qualunque sacrificio per il padrone.

Ricordatevi quel passo del Gattopardo in cui il Principe è con Bendicò e «stropicciava un orecchio del cane fra le dita con tanta forza che la povera bestia guaiolava, onorata, senza dubbio, ma sofferente».

A ciascuno il suo: se don Fabrizio, che è un uomo «immenso e fortissimo», ha come miglior amico un alano, è probabile che quei ragazzetti si esercitassero su un bassotto.

Gli orecchi sono sensibili nel medesimo modo per tutti.

Cosa che non sembrerebbe, almeno a dare un’occhiata intorno e a vedere che cosa fa la gente, che ormai sta praticamente tutta con le cuffiette, la cuffia o, peggio, il Bluetooth infilati, perennemente.

Per me, tutte spine nel fianco e spade nel cuore, non sopporto niente di tutto questo (pure gli orecchini con le clip, lo confesso, mi davano fastidio).

Una volta inizio una lezione e vedo che uno studente ha le cuffiette.

Questo fu lo scambio fra me e lui:

«Toglile».

«Sono spente».

«Toglile lo stesso».

«Le porto sempre».

«Pure quando fai la doccia?».

«Sì».

Come diceva la canzone, bisogna saper perdere. E questo feci: lasciai perdere.

Non sto nemmeno a raccontarvi le volte che ho cercato di spiegare ai miei studenti che la voce di una città o della natura è importante, che Roma ha suoni diversi da quelli di Napoli, che il rumore del mare è quasi più bello del mare stesso, che il vento fischia e la pioggia croscia e che loro con quegli orecchi sempre attappati non sentono niente e non distinguono un posto dall’altro, che stanno isolati dal mondo. A proposito di questo ultimo stato, gli studenti mi hanno spiegato che è proprio per questo che indossano sempre le cuffiette, per non avere un contatto con quello che hanno intorno.

L’orecchio è un organo complesso e delicatissimo. Certamente esso è la sede del senso prezioso dell’udito, però immagino che sappiate anche che in esso risiede l’equilibrio, per la precisione sta nel vestibolo, che è una delle parti dell’orecchio interno. Ma non finisce qui perché da poco ho saputo che nell’orecchio c’è anche un nervo che è quello del gusto. L’ha sperimentato a sue spese una persona che conosco, che, durante un intervento che sembrava banale, se lo è visto tagliare. Il risultato, drammatico, è che non sente più i sapori.

Voi pensate alla complessità del corpo umano, alla sua fragilità e alle sue meraviglie.

Gli animali hanno orecchie interessantissime. I miei pesci rossi, però, ne sono privi, pare che il loro udito abbia una sede altrove. Le mie due gatte, la bianca e la nera, avevano orecchie magnifiche, che al sole diventavano trasparenti. Uno dei miei giochi con loro era soffiarci dentro piano piano quando dormivano, cominciava tutta una serie di sforzi per non perdere il sonno, però la vita e il risveglio chiamavano e lo facevano attraverso il solletico prodotto.

La gatta nera quando arrivò a casa era piccola. Timida e capitata nel momento sbagliato, il medesimo giorno che era morta l’altra (del resto era per questo che era stata presa), non sapeva come fare a farsi notare. Io stavo malissimo e avevo la testa altrove.

Quando mi ripresi un po’, notai che aveva qualcosa di strano nelle orecchie, sembrava terra. Il veterinario disse che era ben altro e prescrisse un’accurata disinfezione con un farmaco. Fu così che la bestiola, in tutto simile a una gatta egizia e cui era stato imposto il nome di Perlascura, si sentì finalmente accolta. Come se avessi premuto un bottone, cominciò a fare la fusa.

L’orecchio come trasmissione di sentimenti.

A Napoli c’è un detto meraviglioso: Tene’ ‘a capa sulo pe’ spàrtere ‘e rrecchie. Esso, tradotto, significa che si ha la testa solo per dividere le orecchie.

Uno degli insulti più garbati che abbia sentito in vita mia.

Johannes Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla, 1665

Una volta agli esami una signorina mi porta una stampata orripilante con una specie di caricatura di un dipinto di Vermeer.

Un po’ impacciata, un po’ indecisa, quando gli chiedo che cos’era quella roba, lei mi risponde «La ragazza con gli orecchioni e la perla».

Mi infurio, prendo quel foglio, intenzionata a mostrarlo al direttore per chiedergli consiglio e, soprattutto, per segnalargli che dirigeva un manicomio.

Sulla strada del mio percorso di guerra incontro un giovane collega del corso di Cinema, che stava facendo delle fotocopie. Mi vede alterata, gli spiego che cosa mi era successo, l’insulto all’arte eccetera, guarda il foglio, scoppia in una risata e mi dice che io non capivo niente, che quella era un’interpretazione poetica, che dovevo ammettere che ci fossero letture poco ortodosse dei miei dipinti.

Insomma, un artista, sapete, uno di quelli che ti cambiano il senso delle cose, te lo fanno sotto il naso e, in contemporanea, ti aprono una finestra su un panorama coloratissimo.

Se mi leggi, Luigi Barletta, sappi che quel giorno mi hai insegnato cose importanti.

Mi quietai, lo abbracciai, tornai in aula che ero un’altra.

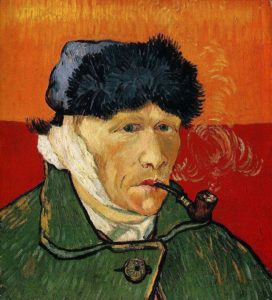

Vincent, Autoritratto con l’orecchio tagliato, 1889

Come è noto Vincent van Gogh è stato protagonista di un episodio drammatico che riguarda il suo orecchio: se lo tagliò, in una notte di quasi Natale in cui aveva bevuto troppo, e anche troppo fumato, e lo donò all’amico Gauguin, che in quel periodo abitava con lui.

Un attacco di follia, certamente, può capitare, ma, soprattutto, un gesto cristologico: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo».

Il risultato è un moto d’orrore da parte di Gauguin, il suo arresto, però provvisorio, l’intervento del fratello di Vincent, Theo, poi la quiete dopo la tempesta. Quello che vi mostro è il mio autoritratto preferito di van Gogh: su uno sfondo praticamente astratto, lui si ritrae sereno, mentre fuma la sua pipa. Non c’è più traccia della tragedia, l’inquietudine fra poco si riaffaccerà, ci sarà anche l’internamento e l’esplodere di una produzione finale che si fa sempre più incandescente.

Però nell’occhio del ciclone si sta tranquilli. Non so se il ciclone abbia anche un orecchio, ma l’idea che pure lì si possa essere protetti dalla violenza delle perturbazioni, anche di quelle della propria anima, mi piace molto.

Pinocchio

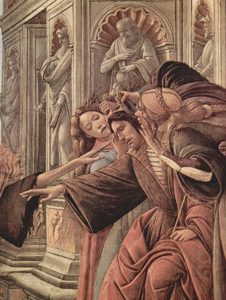

Sandro Botticelli, La Calunnia, 1495, part.

Pinocchio divide con re Mida uno strano destino. Quello di veder trasformati i propri orecchi in quelli di un asino.

Il burattino è uno di quei ragazzi svogliati che, «pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri, passano le loro giornate in balocchi, in giuochi e in divertimenti» e si trasformano in somari.

Il re si era permesso di non essere d’accordo su un giudizio di una gara musicale fra Apollo e Pan. Giudice della gara, un uomo evidentemente prudente e che sapeva quanto il dio del Sole fosse suscettibile, era stato Tmolo. Di fronte al verdetto, Pan fuggì, vergognandosi.

Mida, che era presente, fece uno dei suoi errori madornali. L’altro era stato quello di chiedere a Bacco, che voleva premiarlo per una buona azione, di poter trasformare in oro tutto quello con cui veniva a contatto. Dimenticando che doveva pur mangiare e che l’oro è ben poco commestibile.

Insomma, nella sua sventatezza consueta, il re Mida offende Apollo, che lo punisce facendogli crescere un bel paio di orecchie d’asino.

Vi mostro un particolare del dipinto di Botticelli La Calunnia, in cui il re compare con i suoi cattivi consiglieri.

E, per finire, una barzelletta. A me le barzellette piacciono di rado ma questa è surreale e la raccontava benissimo un ragazzo della mia comitiva estiva, un autentico barzellettiere, che in quelle sere di agosto in cui si doveva tirare tardi per principio, quando avevamo già ballato, bevuto e fumato (ormai ero cresciuta), ci intratteneva su nostra richiesta, quasi sempre con il medesimo repertorio.

La faceva lunghissima, ma io ve la sintetizzo.

Dunque un uomo aspetta ansioso fuori dalla sala parto.

A un certo punto esce finalmente l’ostetrico con fra le braccia un fagotto. Con cautela gli dice che la moglie sta bene ma che il neonato ha qualche problema, insomma, non ha finito di formarsi.

L’uomo si preoccupa, però è contento lo stesso e dice ma no, ma che importa, se pure il bambino non ha le gambine, lui lo trasporterà e potrà abbracciarlo. Il medico scuote la testa e gli dice che non ha nemmeno le braccia. Il neo papà un po’ si strazia, poi si riprende e dice ma che importa, parleranno e si diranno cose bellissime.

No, perché non ha nemmeno la bocca.

Allora vedranno insieme il mondo e sarà il padre a dirigere il suo sguardo.

Non ha gli occhi.

Ma, allora?

L’ostetrico scarta il fagotto e il padre vede un enorme orecchio.

Singhiozza, si commuove, si riprende, mormora: «Figlio mio!».

E il medico, un po’ esitante, gli fa: «Parli più forte, è sordo».