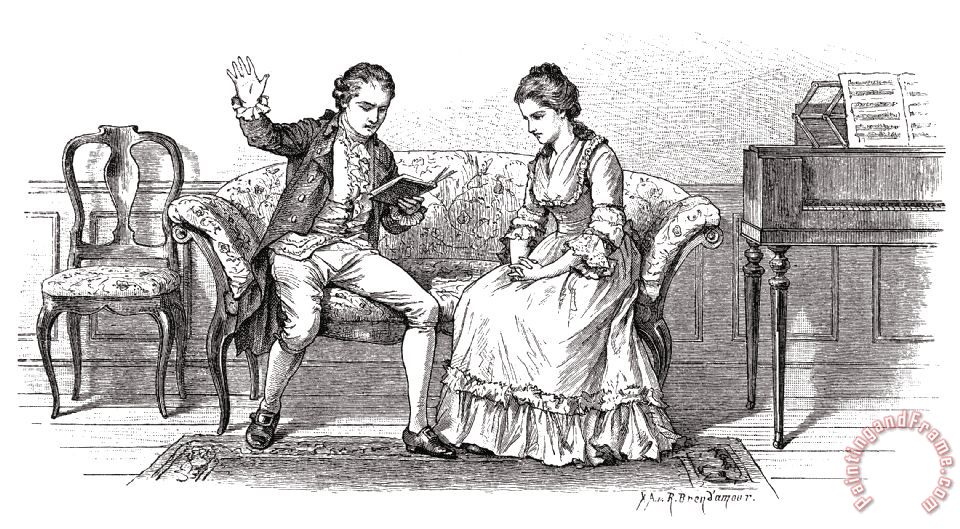

Werther e Charlotte

Per molto tempo, i doganieri per me sono stati solo quelli della casa della poesia di Montale:

Tu non ricordi la casa dei doganieri

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:

desolata t’attende dalla sera

in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri

e vi sostò irrequieto…

E ciò fino a che non cominciarono a infilarsi nella mia vita i doganieri quelli veri.

Che mi chiedevano, con aria inquisitoria e accento lombardo, che cosa c’era nel pacchetto a me destinato che veniva dall’Australia e che era stato evidentemente fermato a Malpensa.

Per scendere fino a Roma il prezioso involucro ha bisogno di una mia dichiarazione nella quale confermo qual è il suo contenuto e a quanto ammonta il suo valore. Cerco sempre di farla breve, ammetto che lì dentro

ci sono due (certe volte, dipende da come sto messa a soldi, tre) flaconi di gel per il contorno occhi.

(Sul valore della merce scivolo sempre via, intenerita dalla perenne ingenuità maschile sui costi di gestione della cosmesi femminile: «Scrivo meno di euro 100,00?». «Infatti, proprio come dice lei»).

I gel mi servono come routine.

E poi, lei deve capire, certe volte mi servono pure in emergenza, perché io sono, a tutti gli effetti, una piagnona.

Poi, però, quando piango gli occhi mi diventano come due pomodori, quindi, hai voglia a mettere gel, l’ideale sarebbe non piangere per niente e salvarsi gli occhi, ma lei sa come è la vita.

Mi faccio di velluto, insomma, se io le mando questa dichiarazione (e sottolineo dichiarazione), lei, il pacchetto, me lo manda?

Il pacchetto, di solito, il doganiere me lo manda.

Commosso.

Appena arrivati, i preziosi flaconi raggiungono la sezione loro riservata del mio frigorifero, che, come tutti i frigoriferi, è il perfetto ritratto del proprietario.

In questo caso, io.

Dunque, il mio frigorifero contiene un certo numero di bottiglie di vino, alcune delle quali sorprendenti, uova, una busta di insalata, parmigiano, marmellata di agrumi, senape in onore di Kant (a Kant piaceva molto, ce lo racconta, come ci racconta sempre un sacco di cose, Francesca Rigotti; dunque, come lei, anch’io ho sempre un barattolo di senape a disposizione e così sempre mi ricordo sia di lei che del grande intellettuale prussiano).

E il mio frigorifero contiene cosmetici: tonico e gel contorno occhi. Quest’ultimo, in più versioni, anche se nessuna delle altre ha la medesima efficacia di quello australiano.

Tenuti al freddo, i gel diventano più performanti.

Anche se, con le lacrime, essi non possono niente.

E niente possono gli impacchi freddi di tè e di camomilla o le fette di cetriolo.

Per evitare che le lacrime facciano male agli occhi, basterebbe non piangere.

Ma ce ne vuole. Io piango per fatti miei (dolore, dispiacere, assenza, lontananza, guai professionali, nostalgia) e per fatti degli altri. E piango soprattutto per la musica, per cui mi struggo quando muore Violetta (Giuseppe Verdi), quando muore Mimì (Giacomo Puccini) e pure quando muore Werther (Jules Massenet).

L’unico problema con Werther è che, mentre le due signore suddette limitano il danno delle lacrime perché muoiono in un tempo limitato, Werther, no: lui comincia a fare piangere dall’inizio del III atto, quando Charlotte sta lì che rilegge le sue lettere e di atti ce ne è anche un quarto, quindi voi capite che qui si tratta di un sacco di tempo.

E di un sacco di pianto.

E le lacrime entrano in scena quasi subito, come risposta di Charlotte al riso gioioso della sorellina Sophie, che la invita a lasciare la sua solitudine e a raggiungere la famiglia.

No.

«Le lacrime che non piangiamo ricadono tutte nella nostra anima e con le loro gocce pazienti martellano il cuore triste e stanco. La sua resistenza alla fine si esaurisce, il cuore si scava e diventa debole, è troppo grande, niente lo riempie, è troppo fragile, tutto lo rompe».

(Traduco perché il libretto, bellissimo, è in francese).

Dunque, anche Charlotte sta messa come sta.

Ma prima voglio presentarvi Werther, la creatura inventata da Johann Wolfgang Goethe, che raccontò i suoi dolori nel 1774, dunque quando lui, l’autore, aveva 25 anni. E, con ogni probabilità, sapeva di che cosa stava parlando.

Giovane, questo è il suo appellativo consueto, figlio unico di una facoltosa famiglia borghese, è uno che si perde in folli sogni e già si distrugge con le sue elucubrazioni, fino a quando non sopraggiunge una passione infelice, che genera un amore senza limiti.

È un uomo incostante, mutevole, che ha un appetito insaziabile per la felicità e per la bellezza, che è tormentato dal tedio dell’esistenza e dall’instabilità dei propri sentimenti.

Insomma, Werther è uno come noi: moderno.

Homo eroticus della cultura metropolitana che si va affacciando, è uno che distrugge l’idillio sentimentale dell’Illuminismo e apre con violenza ai sentimenti del Romanticismo.

Non solo. Sappiamo che Lotte è figlia e sorella, sì, ma che è diventata anche madre dei suoi fratellini dopo la morte della madre vera.

Una delle scene più famose del romanzo vede la giovane donna tagliare il pane per la merenda di tutti i bambini, sottolineando che «loro vogliono farsi tagliare il pane solo da me».

Una delle scene più famose del romanzo vede la giovane donna tagliare il pane per la merenda di tutti i bambini, sottolineando che «loro vogliono farsi tagliare il pane solo da me».

Lotte per questo suo ruolo è vero che sembrerebbe protetta tre volte dal tabù sessuale (figlia, madre e sorella) e, inoltre, è già promessa a un altro uomo, come ha disposto la madre sul letto di morte.

Contro tutta questa intoccabilità si esprime il desiderio di Werther, un malinconico, un solitario, un «consumatore di sensazioni», la cui vittima designata sarà Charlotte.

Il romanzo di Goethe ebbe da subito uno straordinario successo e Werther diventò oggetto di culto: in tanti presero a indossare il frac turchino e il gilet giallo del primo ballo con Lotte e della sepoltura; fiorì un mercato di oggetti, stampe, ventagli; ci fu anche un’ondata di suicidi che volevano emulare il suo.

Insomma, Werther come idolo della cultura giovanile.

Il fuciliere Stewart Lindh

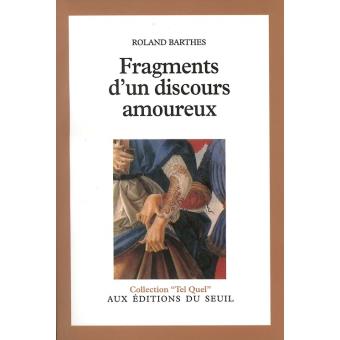

Ma ora è giunto il tempo di presentare l’altro pannello del nostro trittico di oggi: 1. Il Werther di Goethe; 2. Il Werther di Massenet; 3. I Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, senza il quale il romanzo e, per me, l’opera, non avrebbe, non avrebbero il posto che ha, che hanno nella mia, nella nostra vita.

Ricordavo di aver letto tempo fa una testimonianza, che mi aveva molto impressionata, dell’ultimo studente che aveva lavorato a una tesi con Barthes.

L’ho ritrovata abbastanza facilmente, perché conservavo la rivista sulla quale era stata pubblicata.

Uno scrittore e professore di Letteratura di San Francisco, già fuciliere nei Marines, professione per la quale aveva interrotto gli studi, cade a un certo punto sotto il fascino del primo libro di Barthes.

Si definisce ipnotizzato e decide di partire per Parigi.

Stewart Lindh, questo è il nome del nostro testimone, ha dunque la possibilità, siamo nel 1974, di incontrare il grande studioso e di partecipare al seminario dal quale sarebbe uscito quel libro composto da capitoli che corrispondono a figure amorose.

E Barthes deve essere stato un grande amoroso lui stesso, perché tutte queste figure conosce e a tutte è capace di dare un nome.

I sentimenti che in noi spesso sono confusi e difficili da definire, con lui diventano limpidi e intellettualmente accessibili.

Il fuciliere dei Marines, dunque un uomo che per spirito di corpo dichiara che il suo fucile è il suo migliore amico e anche la sua vita, racconta che all’epoca, per guadagnarsi da vivere, faceva il buttafuori in un locale notturno.

E che ricorda la sensazione, quando si recava una volta a settimana al seminario, di passare dal buio alla luce e dal caos a uno spazio immacolato.

L’atmosfera che regnava lo faceva pensare al Simposio di Platone.

Erano quindici studenti, che provavano a dire l’amore, ad afferrare il desiderio nel linguaggio.

Stavano in uno spazio privilegiato, che lui definisce «intensamente erotico», di un erotismo che passava per il piacere del testo. Nessun utilizzo da parte del grande critico letterario del potere delle parole, il seminario era uno spazio in trasformazione, nel quale l’analisi del discorso amoroso non riusciva comunque a penetrare il mistero dell’amore, che non può essere detto che per frammenti.

Werther in questo testo sta dappertutto, dall’inizio alla fine e in quasi tutte le figure amorose.

Ritorna perché prova la sensazione della rovina; perché diventa protagonista della sua assenza allontanandosi da Charlotte; loda la sua tensione di fronte alla piattezza dell’altro, di Albert; parla del proprio cuore (l’organo del desiderio) come del suo unico orgoglio; vive ogni incontro amoroso come una festa; domina nella lettera d’amore; compie atti di feticismo; come tutti i soggetti amorosi, dorme, anche prima di suicidarsi, e, al risveglio, è di nuovo investito dalla preoccupazione della sua passione; scatena una scenata; ricorda la bellezza di alcuni momenti (nella bellissima figura che si intitola E lucevan le stelle, proprio come l’aria della Tosca di Puccini); sottolinea la nobiltà del suicidio.

Eccetera.

Il testo di Barthes si legge facilmente perché è chiaro e per via dei frammenti. Poi perché parla, anche se con un tono alto e probabilmente irraggiungibile, di un’esperienza comune, quindi, riconoscibile.

Il fuciliere suscita in me un sentimento di violenta invidia.

Mi interrogo e mi dico che non ho mai vissuto un’esperienza intellettuale di questa portata in un contesto universitario: «questo godimento del discorso era come una polvere luminosa che lasciava, dopo ogni seduta, l’impressione di galleggiare su un lago di desiderio».

Diciamocelo, l’eccezionalità della situazione e delle persone ne fa, appunto, un’eccezione.

Ma l’invidia mi rimane.

Anche se essa è come smussata dal resto della narrazione: incapace di scrivere la sua tesi, il fuciliere se ne torna negli Stati Uniti, fra l’altro senza nemmeno salutare Barthes. Che però, a un certo punto, gli scrive una lettera in cui gli dice che lui ha qualche settimana per redigere un lavoro dedicato alla «Rappresentazione della morte anonima nei giornali americani».

Questa comunicazione rimette tutto in movimento.

Ma due giorni prima della discussione della tesi Barthes è investito da una camionetta. Morirà un mese dopo per complicazioni polmonari, lui, un tubercolotico che fumava.

Roland Barthes

Il fuciliere ci dice che per lui scrivere quella tesi era stato un atto d’amore, che la morte aveva condannato, appunto, alla solitudine del discorso amoroso.

Io voglio parlarvi del mio Werther che si suicida per amore la notte di Natale.

Non è che io voglia intristirvi, né riportarvi alla realtà. Fra l’altro un suicidio per amore non mi sembra del tutto reale.

Mi sembra piuttosto una cosa letteraria, che ha una dimensione tutta sua, che però riesce ad aggiungere alla sera di Natale, verso la quale stiamo andando tutti precipitosamente, altri toni e altri colori.

Questa è la prima puntata.

Prima della mezzanotte del 24 dicembre potrete leggere il seguito di cui questo articolo è l’antefatto.

Con fin da ora i miei migliori auguri: per un Natale nel quale non vengano a mancare il romanzo, il romantico e la letteratura.

Per non parlare della musica, ovvero del luogo nel quale tutto il resto si racchiude e sta bello al caldo, anche senza parole, solo suggerendoci nel modo più diretto l’espressione di tutti i sentimenti, così inesprimibili, che pure proviamo e abbiamo dentro.