Pieter Bruegel il Vecchio, La Torre di Babele, 1563

Datemi retta.

Se volete l’emozione, cercatela nell’arte.

Perché nell’arte ci sta tutto: amore, morte, storia, religione, sesso & erotismo (cose diverse e in ordine sparso), cibo, vino, ah, quanto vino, quindi, ebbrezza e quindi il palato del giorno dopo, vita quotidiana, persone, animali, botanica, ossessione, nomi, cose, città, gioco, famiglia, il figlio, pure quello che non è arrivato, il colore, le scarpe, la casa, i pensieri, il viaggio, chi parte e chi resta. L’avventura, pure quella domestica.

Il letto, la poltrona prediletta, l’angolo del tavolo.

La scrivania.

La sedia.

La penna.

La matita e il taccuino su cui scrivere.

I sentimenti.

Io, poi, ci sto.

Può darsi, prendo il fatto in considerazione, che io abbia perso smalto, che sia arrivata al capolinea, che non sia più in grado di fare belle lezioni.

Insomma, che debba chiudere professione e carriera.

Poi, però.

Ora vi racconto.

Antonio Canova, Paolina Borghese, 1805-1808, part.

Ieri porto i miei studenti alla Galleria Borghese.

Il mio corso si chiama Storia dell’arte contemporanea, quindi, lo capirebbe pure un cretino, non ci sta.

E allora, trovo un senso. E decido che ci sta perché così facciamo un ripasso.

Niente di meglio a Roma, la più prestigiosa fra le raccolte private, un luogo di meraviglie, Raffaello e Bernini giovani, e poi la Villa, e poi l’atmosfera, c’è pure Tiziano e la padrona di casa ci accoglie, d’accordo, poco vestita, nella seconda sala.

Non dico che conosco il luogo come le mie tasche.

Dico, però, che lo conosco abbastanza da organizzare un discorso con i miei studenti.

Bisogna prenotare, l’ingresso e i microfoni.

L’ho fatto in tre momenti successivi, ho accolto tutti, sono arrivata sul posto quarantacinque minuti prima, spero solo che mi regga la voce, sono appena uscita da una fase problematica di afonia.

Sole su Roma.

C’è un sacco di gente che passeggia a Villa Borghese nella pausa pranzo.

Dolcezza romana dei primi del mese di dicembre, mi riconoscono e mi apostrofano uno studente di Napoli di anni fa e una collega con la quale abbiamo organizzato un programma di visite guidate.

E poi è finita lì (non le andava di lavorare il sabato e la domenica).

Arrivano i ragazzi.

Da subito mi sembrano tutti stanchi.

Passiamo venti minuti a fare foto e ad aspettare i ritardatari.

Entriamo e lasciamo le borse, prendiamo i microfoni, comincio a dire è un giorno memorabile ed eccezionale, noi qui, insieme, a vedere queste fantastiche cose d’arte.

Reazioni: poco o niente.

E così andrà avanti, opera dopo opera, sala dopo sala, vedo occhi smarriti, vedo ragazzi che non sanno che cosa ci stanno a fare.

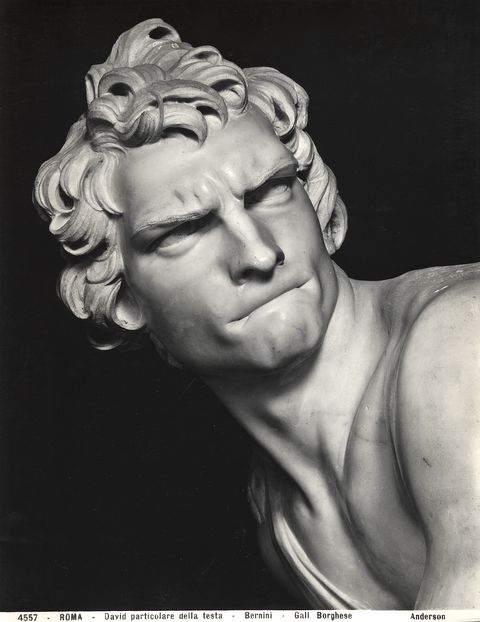

Racconto Bernini, il talento precoce e pazzesco, quando ha fatto questa scultura aveva l’età vostra.

Sensazione, nemmeno leggera, che il cervello mi si sia distaccando dalla scatola cranica.

Gian Lorenzo Bernini, Enea e Anchise in fuga da Troia in fiamme, 1618

Quello che non sanno, integro, racconto, riprendo, forse, davanti al gruppo Enea e Anchise, mi sfugge un «encomiastico» a proposito dell’Eneide di Virgilio per Augusto.

Mi riprendo al volo, e mi metto a raccontare la storia dell’astuzia di Ulisse e del cavallo di Troia.

Qualcuno si sveglia.

Favola. Di favola abbiamo bisogno, lo diceva pure Gio Ponti.

Ma la visita va avanti così, con la custode che mi fa i complimenti per come sono educati i miei ragazzi («Anche troppo», mi sfugge e non riesco a trattenermi) e la sorveglianza alla quale dico «Ecco l’Accademia di Belle Arti di Roma», con tutti che sorridono e ci accolgono.

Tutti contenti.

Tutti, meno, seppure con qualche eccezione, gli studenti.

E le eccezioni riguardano chi ha un paio di anni in più e chi, in un caso, viene da fuori e ha fatto una vita diversa.

Aggiungete, infatti, a tutto questo, il nostro lato Torre di Babele, i ragazzi stranieri, alcuni dei quali non so come prendere, ho portato loro un manuale fatto apposta, facciamo fatica a capirci pure sul luogo dell’appuntamento, manco sto a raccontare come siamo messi davanti a un Antonello da Messina o a un Caravaggio.

Io lo dico sempre. Io sono capace a spostare le montagne. Io sono capace di emozionarvi tutti perché vi tiro fuori i sentimenti che già avete dentro.

Certo, non posso emozionare una sedia.

Oggi, qui, nel buio che incombe su queste cose d’arte, non capisco più niente e non so come fare.

Usciamo poco prima delle cinque, ho la gola in fiamme e l’umido di Villa Borghese che mi entra dappertutto.

Vado a fare un’altra cosa di lavoro.

Vado a bere qualcosa in enoteca e cerco di distrarmi.

Ci dormo sopra, ma ci dormo male.

Il giorno dopo, cioè stamattina, mando appena sveglia una raffica di messaggi al mio collega prediletto e gli dico che cosa è successo.

«Ti chiamo?».

«Magari».

Dimmi, gli chiedo, se sono io, dimmi se i tuoi sono lo stesso, dimmi perché non si emozionano davanti a Bernini e a Caravaggio, perché la loro espressione non cambia davanti a tanta arte.

Non capiscono? Sono insensibili? Si scocciano? Occorre più tempo? Aspetto una settimana e chiedo come è andata?

E che risolvo.

E allora esce, finalmente, il discorso.

Quello che non conoscono i nostri studenti, il loro mancare della grammatica delle emozioni, dei sentimenti e pure della fantasia.

Nati in un mondo di immagini, a immagini che hanno davanti reagiscono poco o niente.

Non sei tu, non sono io, l’altro giorno una collega di Brera, Milano, mi diceva la medesima cosa.

Quando sono in tanti nel corso, qualcuno è diverso, è davvero una faccenda di proporzioni.

Gian Lorenzo Bernini, David, 1623, part.

Ma qualcuno si è occupato di tutto questo? Il pedagogo; lo psicologo; il sociologo; il politico; l’intellettuale.

Qualcuno sa dirmi se quello che facciamo noi, quotidianamente e credendoci, ha qualche possibilità di contrastare la regola del consumo rapido, di tutto, quindi, pure dell’arte, oppure se stiamo facendo un lavoro inutile e insensato.

E, a quel punto, che lo facciamo a fare.

Che faccio, allora?

Sospendo tutto, mando all’aria tutto il mio calendario di appuntamenti sui quali contavo per tutti acciuffarli e per tutti federare.

Oppure vado avanti e insisto, perché poi l’emulazione e l’esempio funzionano sempre e quei due o tre i cui occhi brillano davanti alla purezza di Canova e si oscurano per la preoccupazione che il David di Bernini davvero, come sembra, si metta in movimento e ci riempia di lividi a tutti come vado dicendo, perché, dicevo, quelli che stanno nel ruolo e nel personaggio e che frequentano l’Accademia per frequentare pure l’arte, possano, finalmente, tirarsi dietro tutti i compagni e suscitare in loro quel fuoco, quella fiamma, quell’emozione e quello stupore che io ho dato per scontati per anni e che oggi, volendo tenere i piedi sulla terra e guardare le cose come stanno, si sono trasformati in altro e in che cosa si sono trasformati, vallo a capire.

Rossella

7 dicembre 2018 — 9:11

Che dire, non fermarti…non tu.

Se anche quel due per cento ti segue, accendi il brivido, come fu per me in quel lontano 1986.

Un abbraccio

Rosella Gallo

7 dicembre 2018 — 9:38

Carissima, grazie. Fermarsi non è possibile, la vita tutta perderebbe di senso, e il 2%, di questi tempi, già mi sembra qualcosa, spero che siano un po’ di più, sai, il buon esempio funziona sempre. Un affettuoso saluto, pieno di cose belle

Giovanna

10 dicembre 2018 — 22:39

Prof. Non dipende da lei, sono le nuove generazioni poche entusiaste a tutto.

Ricordo una giornata a roma per una mostra di arte contemporanea. Passammo per caso dal Bernini dell’estasi di santa Teresa. Visita breve,dovevamo rientrare a Napoli. Ma tanto mi bastò per commuovermi, ero incredula a trovarmi davanti Bernini. Ero felicissima.

Prof continui così.

Rosella Gallo

11 dicembre 2018 — 8:55

Giovanna, ti ringrazio, la Santa Teresa di Bernini è non lontana dalla Stazione Termini, quindi capita di riuscire a vederla come saluto a Roma. E non può non emozionarti. C’è una bella poesia di Valentino Zeichen in cui lui racconta la visita fatta al magnifico gruppo marmoreo con un’amica, una situazione così intima da diventare imbarazzante. Grazie di questo tuo ricordo, ti mando saluti affettuosi e formulo per te cari auguri