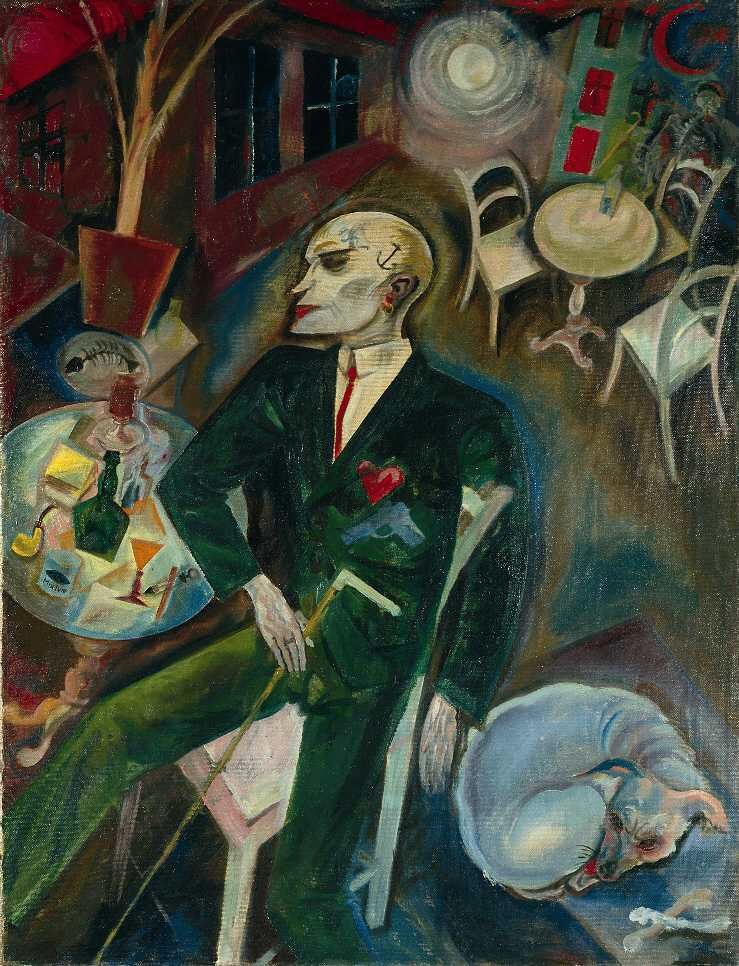

George Grosz, Il malato d’amore, 1916

Passavo la sera seduto davanti allo specchio per tenermi compagnia

Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, 6 novembre 1938

La lampada circolare indica che l’ora è tardiva.

L’uomo calvo è vestito di un abito scuro, il gomito destro appoggiato al tavolo, ha in mano un bastone da passeggio.

Il braccio sinistro, senza forze, pende dalla spalliera.

Alla sua sinistra, la nostra destra, un cane è accucciato a terra accanto a due ossi.

Oltre a essi alludono alla morte anche la lisca di pesce su un tavolo accanto all’uomo e uno scheletro, in secondo piano.

Questa idea dirompente è ribadita dalla rivoltella che sta sotto il cuore rosso dell’abito dell’uomo: noi capiamo che egli soffre per un dispiacere d’amore.

Frustrante, il desiderio?

Dillo a quelli che piatiscono vorrei innamorarmi, non riesco a innamorarmi, sono uscito sei mesi con una e non mi sono innamorato.

L’amore a tempo, come una bomba a orologeria fallata, se non esplode, se ne confeziona un’altra.

Ti sto suggerendo che il tuo sentimento, per quanto non ricambiato, anzi, forse proprio per questo, è un sentimento vitale e potente.

Che cosa vorresti?

Una quasi serenità coniugale (ammesso che); una vicenda parasentimentale con uno svolgimento; un ring su cui batterti. Almeno questo.

La raccolta Cento poesie d’amore a Ladyhawke ha venduto 30.000 copie. Tu dici e allora, aspetta che ti racconto.

Un libro di poesie vende, se gli dice bene, circa mille copie, se questo ne ha vendute trenta volte di più, cosa di cui neanche l’autore, Michele Mari, si capacita, è proprio perché è agitato da un sentimento fortissimo di mancata risposta.

Michele Mari

È un libro singolare e contraddittorio, pieno di cultura e citazioni, che però va giù come una bibita fresca quando fa caldo. Esso è tutto percorso dal desiderio. Loro sono personaggi cinematografici: Ladyhawke è un falco che diventa donna di notte; lui è Knightwolf, che di notte è lupo, e uomo di giorno.

Non si incontrano.

A guardare bene, però, si incontrano, eccome.

La vicenda amorosa dura per trent’anni (ce n’è, di tempo), praticamente dal liceo, e lui imputa al «bidello / che vendeva le focaccine / di averne magata una / con un filtro d’amore».

(Per inciso, anche Tristano e Isotta sono uniti dal filtro amoroso che hanno bevuto. Anche tu hai questa sensazione, di essere stato stregato?).

Michele Mari è uno dei nostri massimi scrittori, insegna all’università, non anima corsi di scrittura creativa, sai, quegli incontri che sono fioriti quando si è cominciata a studiare di meno la grammatica, se tu leggi le sue interviste, diresti che è uno triste.

Certo, è uno che dichiara «Quando vedo un mondo fatto di telefonini, di iPhone, di iPad, di internet, di Facebook, impazzisco. Sono uno che cambia qualcosa solo quando è inevitabile, quando l’oggetto collassa fisicamente»; che sogna un posto che assomiglia alla «DDR di Honecker, un mondo depresso dove tutti hanno la Trabant o la bici, dove non ci sono SUV…dove tutti i depressi tornano a casa la sera alle sei, si chiudono dentro col coprifuoco, si mangiano una minestra di cavolo e sentono Brahms».

Il suo innamoramento strugge il cuore: lui è ironico, feroce, capace di scrivere «Il nostro fidanzamento extramondano / ha avuto l’incriticabile bellezza delle fiabe…», lui, innamorandosi, ha aggiunto un altro tassello alla vicenda già abitata da Laura e da Silvia, è importante che tu lo sappia.

Un anno ho messo il libro in bibliografia per i miei studenti, volevo vedere che succedeva, ho detto non preoccupatevi se non capite tutto, lo capirete in seguito, o forse mai, vi suggerisco di seguire il suono delle parole, di entrare nei sentimenti.

Lo hanno letto tutti, anche le sartine di provincia, anche i giovani maschi che in un libro non sanno che cos’è l’indice e che significa il corsivo, lo hanno apprezzato, forse qualcuno di loro ci si è ritrovato dentro.

Mozart era innamorato di Aloysia. Finì con lo sposare la sorella di lei, Constanze.

Anche questa è una soluzione.

La protagonista del film Il Grande Ammiraglio è Emma, poi lady Hamilton, una delle donne più affascinanti del suo tempo, ce lo dice anche Goethe, che la incontra a Napoli, nel suo Viaggio in Italia.

Vivien Leigh e Laurence Olivier ne Il Grande Ammiraglio, 1941

A un certo punto lei piange disperata per un amore non corrisposto. La madre le dà uno scossone e le dice che il mare è pieno di pesci.

Capisco che a te la metafora dei pesci possa non interessare, però, raccogli l’invito, frequenta altre donne.

Sì, ma non sono lei. Infatti.

Che cosa ti piace in lei. Tutto, anche i difetti, anzi, a ben guardare ci innamoriamo proprio dei difetti.

Tu vorresti che lei apprezzasse il fatto che sei intelligente, che sei gentile, casomai che sei bravo a letto.

Non ti resta che fare delle prove, vedere se queste tue doti, che lei respinge, funzionano con le altre.

Queste situazioni che sembrano asfittiche sono poi delle opportunità di andare a misurarsi altrove, tu pensa che se tutto andasse come da te auspicato, poi non ci sarebbe tutta l’altra vita che ci può essere.

Tutto ti riconduce a lei, certe volte pensi che sia un’ossessione, ci sono due canzoni francesi, una cita l’altra, che dicono «Tous mes bateaux portent ton drapeau», aspetta che ti faccio la traduzione «Tutte le mie barche battono la tua bandiera».

L’immagine è bellissima, dimmi tu se non è vero.

E, a proposito di canzoni, se tu non provassi quello che provi, non entreresti dentro nemmeno una di esse, senti questa quanto è bella e apprezza il video dal vivo, in puro stile anni ’70, pure con le margherite sull’abito e la pettinatura gonfia.

D’accordo, non ti interessano le altre donne.

Sto cercando degli argomenti, il principale dei quali è che ti senti vivo e anelante.

«No, che non è finito.» annota Cesare Pavese il 5 ottobre 1940 sul suo diario, chissà le volte che lo hai pensato anche tu, a ogni contatto si azzera il conto dei giorni di lontananza e si ricomincia.

Cesare Pavese

Lascerei perdere il suicidio di questo nostro grande intellettuale, consumato in un noto albergo di Torino fra il 26 e il 27 agosto del 1950.

Fa stare male che ci sia un turismo in questo senso, gente che va all’hotel Roma e chiede di visitare la camera 346. Qualcuno ci dorme pure.

Sembra che la stanza non sia stata toccata, il telefono, il tavolo al quale lui si è sparato, l’appendiabiti, lo scendiletto.

Il letto singolo.

Ecco, una cosa importante è il letto matrimoniale, sempre e dovunque, dall’albergo a casa tua, soprattutto.

Il letto singolo fa ospedale, fa solitudine brutta notturna, fa Torino d’agosto. Non mi ci sono mai trovata, ma in quel mese tutte le città cambiano i connotati.

Ho detto che non voglio parlare della sua morte.

Lo dice pure lui: «Bisogna aver sentito la smania dell’autodistruzione. Non parlo del suicidio: gente come noi innamorata della vita, del piacere di “raccontarla”, non può arrivare al suicidio se non per imprudenza».

Questo lui scrive il 24 aprile del 1936.

Evidentemente è stato imprudente. E poi il suicidio è un gesto complesso, non ci si suicida mai per un solo motivo, figuriamoci un letterato di quella densità e di quello spessore.

«Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla».

25 marzo 1950.

Cesare non sarebbe d’accordo con il suggerimento che ti ho dato di guardare altrove: «Che in amore chiodo cacci chiodo, sarà vero per le donne, per le quali il problema è appunto come trovare un altro chiodo da ficcarsi in cavità, ma per gli uomini che di chiodo non ne hanno che uno, è meno vero».

Va bene, mi tengo il suggerimento.

Però senti qui: «L’amore ha la virtù di denudare non i due amanti l’uno di fronte all’altro, ma ciascuno dei due davanti a sé».

Ecco, il 12 ottobre del 1940, Pavese dice la cosa più importante: che tu attraverso l’amore entri finalmente in relazione con te stesso.

Dovresti ringraziarla, la donna di cui sei innamorato, per quello che ti sta dando, anche se ti sembra che lei si neghi.

Passa, attraverso queste ferite, tanta di quella vita, che tu non puoi non capire come sarebbe la tua esistenza se tu non provassi questo sentimento, pensa la noia, pensa il vuoto siderale.

Pensa alla sua assenza.

Nel dipinto di Grosz che ho messo in apertura lo scheletro che è seduto a un tavolo con tre sedie ha anch’egli un bastone da passeggio in mano, tale e quale all’avventore in primo piano.

La cosa che ci colpisce fra le tante è che l’interno nel quale si svolge la scena è la sala di un caffè, luogo solitamente di convivialità e di incontri, che qui è diventato vuoto.

E questo vuoto risuona a contatto con il personaggio solitario e totalmente isolato che vediamo in primo piano.

È come se l’artista, uno dei grandi tedeschi che presero la via dell’espatrio negli USA quando in questa Europa divenne impossibile vivere, avesse messo l’uomo in relazione con lo scheletro, che è dentro di lui e allo stato del quale lui anela.

Ci sono molte storie su questo dipinto. Però proviamo, semplicemente, a guardarlo.

Sul tavolo c’è una pipa e ci sono dei liquori, dunque, l’uomo è ubriaco.

Ubriacatura e mal d’amore vanno sempre a braccetto, io mi chiedo sempre come sia per un astemio innamorarsi e quali siano le sue cure.

C’è una pipa.

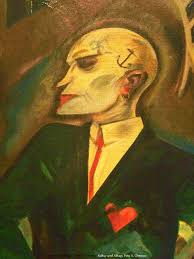

Poi, quello che vediamo è che lui è elegantissimo, un vero dandy, dalla sottile cravatta rossa ai segni che ha sulla testa, fra di essi, un’ancora, che a noi sembrano dei tatuaggi e che ce lo fanno apparire moderno.

George Grosz, Il malato d’amore, 1918, part.

Inoltre, all’orecchio sinistro, quello che vediamo, lui porta un orecchino.

Magnifico contrasto, anzi, fusione, fra la signorilità dell’abito e lo scompenso del gioiello.

E il cane.

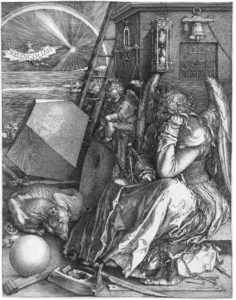

Preso di peso dalla Melencolia di Dürer, è la chiave per entrare in tutto il ragionamento.

Cioè.

C’è una citazione, c’è un riferimento.

Il cane è un animale incline ad avere crisi di sconforto ma anche di follia.

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514

Qui è ritratto in un atteggiamento di tensione e ciò nonostante la quiete apparente.

E questa tensione è in contrasto con lo stato di abbandono dell’uomo.

E torna fuori la malinconia. Stato d’animo tutto tranne che passivo e sto parlando di noi moderni.

Anzi, stato dell’anima, Tristis Anima Mea, straordinariamente ricettivo, che l’amore non ricambiato esaspera, esprime, esalta.

Guarda tu quante cose sono uscite fuori a una prima, superficiale occhiata, davanti a un cuore sotto il quale sta una rivoltella, con un uomo con un bel vestito addosso e una vicenda tutta da indagare.

Che però, dato l’ambiente e l’umore, ci sembra metropolitana e molto iscritta nel nostro tempo, tempo di amori matti, disperati, distanti, fatti a pezzi, mai vissuti, solamente assaggiati, attesi, desiderati, sognati, maledetti, rifiutati, rimpianti, agognati.

Comunque, amori.