Frammento del Colosso di Costantino, sec. IV

Tre zollette di zucchero in una tazza di tè sono troppe.

Pure se la vita è amara.

Comunque è una vita, se non semplice, semplificata, i bisogni sono quelli base e animali, per quanto le bestie ancora non reclamino l’aria condizionata.

Il cibo straripa su tutto, non ho mai visto donne così fameliche, immagino il banchetto di nozze, quello che dura due giorni e che vede sedute a tavola anche cinquecento persone.

Lì c’è una logica, che è quella del denaro: ogni invitato è tenuto a versare una certa somma, che si moltiplica per ogni componente della famiglia.

Al momento del conto, se tutti si sono comportati bene, è possibile che agli sposi al netto delle spese rimanga un bel gruzzolo.

L’esperienza antropologica delle donne rumene che si alternano in questo mese di agosto nella cura della mia casa è talmente totalizzante che mi sono rapidamente rassegnata. Non discuto e non rilancio, gli uomini sono dei mascalzoni e non si perdona loro niente, l’esistenza è quella roba lì, gli stracci, i detersivi, gli autobus, la metropolitana, il pranzo, non ci sono altri orizzonti oltre quelli della famiglia, quella della cerchia ristretta e quell’altra, amplissima.

In quest’ottica e in quest’atmosfera non ci penso più a insegnare a Irina o a Marlena i nomi delle dita della mano.

Anche se mi sembra una conoscenza importante nella comunicazione: con l’indice indichi e ti metti un anello all’anulare, per non stare a ricordare che già i latini chiamavano il medio impudicus e che il pollice è, secondo qualcuno, il vero motivo dell’evoluzione dell’uomo, visto che è opponibile e ti dà la possibilità di fare tante cose.

Come sa bene la spia di nome Caravaggio nel mediocre film Il paziente inglese, che viene punita con il taglio di entrambi i pollici.

Prova a non poterli usare e ti accorgi che significa.

Ma a Irina e a Marlena i nomi delle dita non interessano e avranno pure le loro ragioni: stanno in Italia da dieci e da sedici anni e non hanno mai avuto bisogno di utilizzarli.

Eppure nelle dita c’è qualcosa di magico e di simbolico. Se così non fosse il maniaco della terza stagione di The Killing non le considererebbe un trofeo.

Infatti le stacca a tutte le vittime, anche quando non sono ancora morte. E la ragazza che i due detective riescono a salvare è ferita, torturata, fatta letteralmente a pezzi, ma è viva.

La troviamo in un letto di ospedale, ripulita e medicata.

Sarah, Holder e la vittima senza un dito

«He got the left one», dice, tremante.

E noi lo sappiamo perché lo abbiamo visto, quel dito, buttato accanto a un secchione della spazzatura, intriso di sangue.

Ed è interessante quello che segue: «What if someone wants to marry me?».

Il dito come integrità del corpo, come dono di sé a un uomo.

Come è stato ritrovare The Killing, che avevo lasciato alla seconda stagione l’estate scorsa. È stato come ritrovare l’amante prediletto, la cosa si è fatta da sé, non ho dovuto ricordarmi di niente.

Ho inserito il dvd nel lettore nuovo, l’unica cosa che non mi ricordavo era quanto fosse difficile il loro inglese, gergale, malavitoso, adolescenziale.

Ma ho ricominciato a intossicarmi in souplesse totale, sì, lo so, che si dice binge watching, però così mi sembra che si perda il senso della dipendenza che per me in questo guardare le serie è sostanziale.

Anche se questa dipendenza qui è quella meno tossica e più godibile che conosco.

E poi è rinfrescante, a Seattle piove di continuo, la città è grigia e disegnata, i poliziotti non si siedono mai a tavola per mangiare e gira questo maniaco che considera le dita dei trofei.

A me Seattle piace tantissimo.

E poi ieri mi veniva in mente che ci fosse dietro a tutto una citazione di The Piano, visto che pure lì una donna, Ada, viene punita dal marito con il taglio di un dito per il suo tradimento.

Jane Campion, The Piano

Castigo ancora più grave perché lei suona il pianoforte.

Ma come fanno i pianisti ad avere tanta forza nelle dita.

Ci ha pensato Ingmar Bergman a raccontarcelo. La moglie, una delle sue cinque mogli, Käbi Laretei, ha doti di generosità musicale e di bellezza. Ma manca di tecnica.

Prende dunque lezioni da Anna Corelli, pianista di talento, che a un certo punto della sua vita si afferma come insegnante.

Käbi e Ingmar

Anna è «spietata come una falciatrice».

«Articolazione delle dita, mano, braccio, avambraccio, spalla, schiena, posizione delle dita, non imbrogliare, non affrettarti quando sei indecisa…se la seconda falange non funziona il problema è qui (punta l’indice inanellato tra le scapole dell’allieva)…da dove prendi la forza per battere i tasti? Giusto: la forza viene dallo stomaco…».

Tu ammetti un regista di quella portata a una lezione e lui la racconta a tutti. E tutti ne sanno di più che se fossero stati presenti.

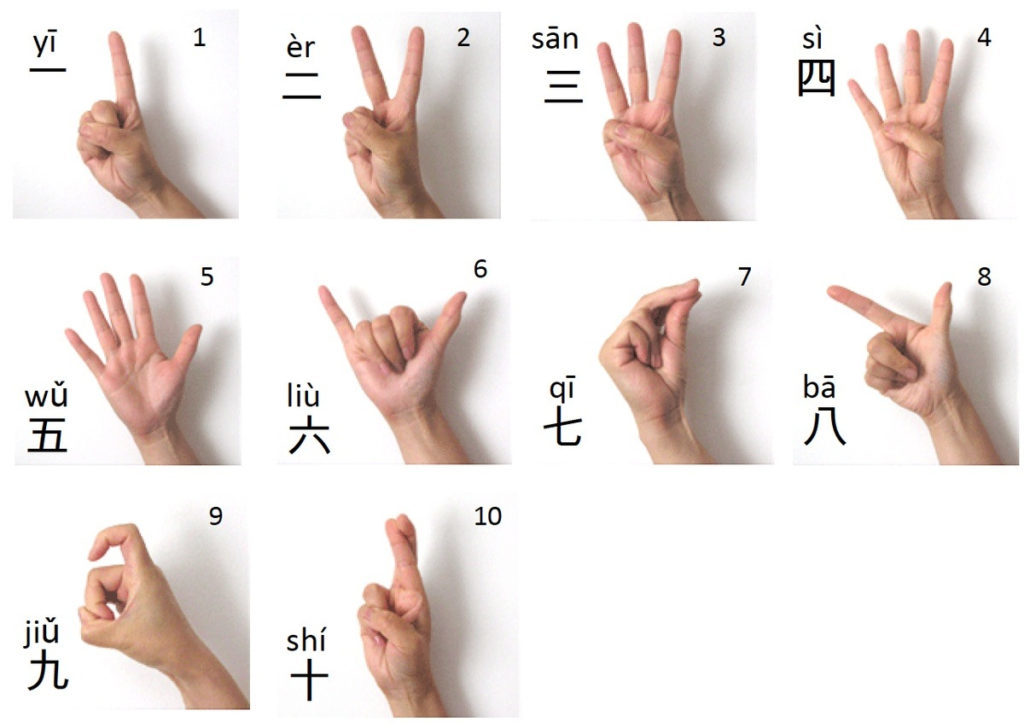

Uno dei momenti più vivaci di uno dei miei corsi in Accademia l’anno passato è stato quando una cinesina, l’unica che sembrava capire qualcosa di quello che dicevo, si è messa a contare con le dita.

Contava diversamente da noi.

Contava così.

Contare in cinese

Ora, è chiaro che in tempi normali di partecipazione la cosa avrebbe portato con sé molto altro.

Avremmo per esempio potuto intraprendere una ricerca su come contano con le dita le varie culture.

Ma i tempi non erano più quelli.

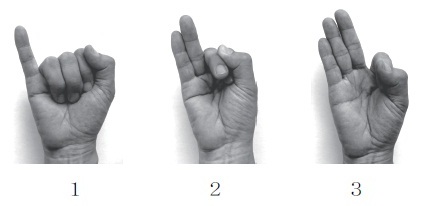

Contare nelle Filippine

Certo, una ragazza filippina ci fece vedere come contavano a casa sua, però la cosa finì lì.

Ebbe, a dire il vero, un piccolo seguito perché uscendo raccontai il fatto a un gruppetto di bidelli e uno di loro, forse siciliano, comunque meridionale, mi fece vedere come contavano dalle sue parti.

Nella mia fantasia avremmo potuto fare un lavoro fermando le persone per la strada e facendole contare, fotografare le loro dita e poi ragionarci sopra.

Nella mia fantasia.

Poi dice che ti passa la voglia di insegnare.

Le dita sono grammaticalmente strambe: passiamo dal maschile singolare il dito, al femminile plurale, le dita e torniamo nuovamente al maschile per il plurale, i diti, se li consideriamo separatamente.

L’importanza delle dita si coglie anche dalla frequenza dell’uso figurato che le riguarda: non muovere un dito; non poter alzare nemmeno un dito; puntare il dito; si contano sulla punta delle dita.

Personalmente trovo molto bella la locuzione avere sulla punta delle dita, che equivale a sapere alla perfezione.

Mi inquieta il mordersi le dita, che esprime un pentimento rabbioso, forse il peggiore fra tutti i pentimenti.

Ed evito il legarsela al dito: come dico sempre, poi il nodo, o il laccio, resta a me e lo vedo di continuo.

Forgive and Forget è il mio motto dell’età adulta, anche se con le rumene, per puro spirito di corpo, fingo di ricordarmi.

Sulle Dolomiti c’è una cima che le dita le ha tutte e cinque e che le innalza al cielo.

Le Cinque Dita, al centro

Vi farà piacere guardarla, se siete dei contemplativi.

(Io non sono una contemplativa).

Vi farà piacere scalarla, se siete degli audaci.

(Io la mia audacia la riservo ad altro).

(Comunque, a vederla dalla città, dove io sto adesso, la montagna rinfresca. Più o meno come Seattle).

Al Sud c’è un dolce fatto di pasta ripiena di crema o di ricotta che si chiama dito d’apostolo.

Dito d’apostolo

A quanto pare, si taglia pure quello.

In inglese si giura dandosi il mignolo: pinky swear (pinky = mignolo) è infatti la promessa che deve essere mantenuta, la rottura della quale implica il taglio del dito (non si scappa).

Lo fanno i ragazzini e lo fanno pure gli orsi.

Brother Bear e il pinky swear

Che ne so.

Come, che ne so.

Avrò visto Brother Bear più di cento volte. E, ora che ci penso, voglio rivederlo con la tv e il lettore nuovi.

Pinky

Ho fatto in tempo però a ritornare su The Grand Budapest Hotel. E pure lì c’è un Pinky. Che è un delinquente che più incallito non si può e che disegna benissimo.

Il delinquente è pieno di tatuaggi e, tu guarda come si tengono le cose, è interpretato dallo stesso attore che fa l’amante in The Piano.

Pure lì aveva i tatuaggi, giustificati dal suo appartenere, almeno moralmente, ai Maori.

Ma non parliamo di tatuaggi.

L’estate impazza e sono tutti esposti.

Anzi, mi viene in mente che l’estate impazzi soprattutto per esporre i tatuaggi, insomma, se non li fai vedere, che te li fai a fare.

Nei paesi anglosassoni, inch, il pollice, è un’unità di misura, che corrisponde a cm 2,54.

Si misura in pollici anche la dimensione dello schermo della televisione.

La mia nuova fa 32 pollici, niente, a confronto di quegli oggetti sovradimensionati infilati in normali appartamenti.

A sentire il mio oculista, bisognerebbe stare distanti dalla televisione cinque volte la diagonale dello schermo, dunque, un 65 pollici, diffuso dappertutto, vorrebbe che lo spettatore si accomodasse a distanza di m 8,20.

Anche gli antichi romani usavano il dito come unità di misura e il suo valore era di cm 1,85.

Stiamo parlando in entrambi i casi non della lunghezza del dito ma della sua larghezza, uso che si è mantenuto nel linguaggio come indicazione con valore più indeterminato: versarsi due dita (ma anche diti) di vino nel bicchiere.

César, Le Pouce, 1990

Comunque, il pollice, un dito, di César è di dimensioni ben maggiori rispetto a quelle citate.

Si tratta in realtà di una serie, nata nel 1965, la versione parigina della quale, che vi mostro, con i suoi 12 metri di altezza è il pezzo più imponente.

E non devo stare a sottolineare l’intuizione dell’artista che, in epoca non sospetta, ha innalzato un pollice a sua gloria.

Sembra che usassero il pollice anche i romani di cui sopra, ma chissà se è vero.

Ce lo fa credere Gérôme, artista da me prediletto che, mentre gli Impressionisti facevano la rivoluzione, faceva cose di questo genere.

Jean-Léon Gérôme, Pollice verso, 1872

Quando vogliono fare rapido, i francesi mangiano sur le pouce, sul pollice e pare che la locuzione venga dalla rapidità di movimento del coltello, manovrato dal pollice, da parte dei muratori durante la pausa pranzo.

Finger food

E, come sappiamo, c’è il finger food, una delle tante scomodità del nostro tempo, dato che, se il food è finger, non sai mai dove mettere il bicchiere. Per non parlare della borsa.

A stare a sentire la mia bibbia, Guide pratique à l’usage de celles qui n’ont jamais rien à se mettre, a un cocktail, che è più o meno (peggio) il posto dove ti tocca il finger food, si preferisce «à la bandoulière», che è la tracolla, che non dà mai un «maintien», che sarebbe più o meno (peggio) un contegno, aggraziato, si preferisce, dicevo, il «porter-poignet», che è una graziosa borsa, direi qui, meglio, un contenitore, che si può nascondere nel cavo della mano (provateci, poi mi fate sapere) o attaccare alla cintura.

Ho capito, che state già pensando a quell’oggetto orribile che è la banana del turista.

Alexander McQueen, Fall/Winter 2008, Pseudo-Faberge egg

Non sto parlando di quella.

Piuttosto, mi viene in mente il più bel «porter-poignet» che abbia visto in vita mia, lo «pseudo-Faberge egg» di Alexander McQueen della più memorabile delle sue collezioni, quella Fall/Winter 2008, fatta di «romance and fantasy».

Un uovo, per me una potente identificazione, nel quale chissà se entrano almeno le chiavi di casa.

Che però ti consente di gustare il finger food quando stai in piedi a una festa.

E non venitemi a dire che i detective di The Killing quando mangiano stanno più comodi, seduti in macchina, con il panino e la busta con le patatine fritte e la lattina, perché lo penso pure io.

Perché quella, per quanto in serie e per quanto con il maniaco che sevizia le ragazze, è vita vera, più del cibo che ti mangi con le dita, quello che in origine Guido Piovene, nel suo bellissimo Viaggio in Italia, raccontava come «cibi minuti da sgranocchiare» che a Napoli si chiamano passatempi.

Voi pensate solo a quanto andiamo meglio: dai gustosissimi fritti partenopei, che ti mangi pure quando cammini, ve lo dico io, pure con la cartella e la tracolla, quella che non è poi così elegante, a spalla, al finger food della festa.

Certe volte certe dita le trovo insopportabili.

Dita, bellissima

Pure se non nativi, siamo tutti digitali.

Se non fossimo tali, non ci incontreremmo sul terreno, che mi auspico sia fertile, di incontri e di sentimenti, del mio blog.

E siamo digitali perché digit in inglese significa cifra, ovvero un codice binario, ovvero un sistema numerico che deriva dal latino digitus, che significa dito, ovvero, la faccio breve, il sistema di ragionamento che usa il mio, il vostro computer.

Perché con le dita si contano i numeri.

Perché questo fa il mio, il vostro computer.

Conta.

E i francesi, che sono di base cartesiani, quindi, logici e razionali, il digitale lo chiamano numérique.

Tutto si tiene.

E siamo andati (mi veniva da scrivere tornati) in terra di Francia.

La statua di Amélie, il dito e la luna

E in Amélie, che è una delle mie terre predilette, quando lei dà indicazioni a Nino perché lui possa trovarla, cosa che dovrebbero fare tutte le donne, inventare una caccia al tesoro del desiderio, compare a un certo punto, sapete, una di quelle statue, quegli artisti di strada che passano ore immobili che, proprio sotto il Sacré-Coeur, con lui che occhieggia e il bambinetto che traduce il suo sentire, dice quello che si ripete continuamente: « quand le doigt montre le ciel, l’imbécile regarde le doigt», ovvero «quando il dito mostra il cielo, l’imbecille guarda il dito».

E stasera mi viene in mente che guardare il dito sia bello tanto quanto guardare il cielo o la luna.

Impronte digitali, la cosa più personale che abbiamo

Il problema sarà spiegarlo alle rumene che si occupano della mia casa in questo mese di agosto.

E poi, chissà, forse lo sanno, d’istinto, anche loro, pure se non conoscono il nome delle dita e se di questi nomi, per me così importanti, non sanno che farsene.

Andrea

8 agosto 2020 — 11:17

Il mio pollice, polverizzato dal mio cavallo d’acciaio, percuote nuovamente le corde della mia chitarra. Le note del brano Jant Steps, mio studio prediletto del mese di Agosto, echeggiano trepidanti, ma arrivano al cuore. Un po’ come le tue parole scritte. Grazie. Sempre.

Andrea

Rosella Gallo

8 agosto 2020 — 11:28

Grazie a te, per le buone notizie, la guarigione dopo l’incidente, la musica, la scena che racconti, l’atmosfera, che arriva fino a me ritratta come in una delle tue fotografie