Scena numero 1. La prima volta fu in un ascensore del MET.

Metropolitan Museum of Art.

New York.

Un negrone (sì, ho scritto negrone) alto quasi due metri, con secchio e straccio in mano, mi guarda, ciondola la testa e fa: «Have a nice weekend».

Io, che stavo stupefatta davanti a tutto, trovai questo augurio personalizzato e generoso.

Risposi a tono.

L’ascensore arrivò alla terrazza, allestita come una sala del museo, prima mi affacciai su Central Park, poi mi sedetti su una panca che avevano installato lì sopra.

Stavo al centro del mondo.

E quel mondo era accogliente, beneaugurante, al ristorante mi dicevano «Enjoy».

In ascensore, «Have a nice weekend».

Che volevo di più.

Dopo qualche tempo, diciamo pure anni, mi accorsi che l’augurio, come un’onda lunga, era arrivato fino a noi.

Tutti avevano cominciato ad augurare «Buon weekend», in modo totalmente incongruo e insensato, ho avuto anche nella mia Associazione una giovane segretaria, che dava una mano, che il lunedì sera (la mia Associazione apre di lunedì) mi diceva «Buon weekend».

Una volta le feci notare che stavamo solo al lunedì e che l’augurio, o era precoce, oppure era una domanda riferita ai due giorni appena trascorsi e allora avrebbe dovuto essere formulata con un punto interrogativo.

Non capì l’appunto, mi disse che noi ci vedevamo solo il lunedì, dunque, lei, come faceva a salutarmi.

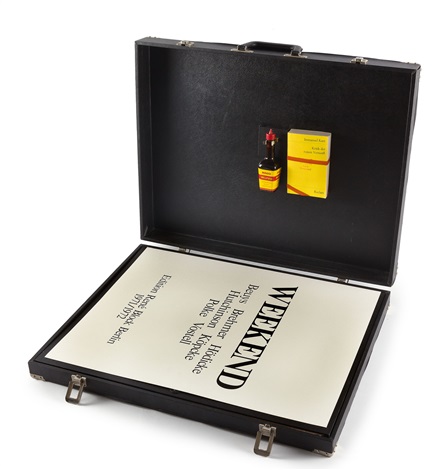

Joseph Beuys, Ich kenne kein Weekend, Non conosco nessun weekend, 1972

E che ne so, dimmi buonasera, ciao, ci sentiamo, ti telefono, questa roba qui.

No.

Il weekend imperversava a tutti i livelli, alti e bassi, accademici e quotidiani.

Pure quelli che non volevano ti auguravano buon weekend. Pure se quei giorni lavoravi tu e lavoravano loro, la settimana doveva essere benedetta e santificata da quella chiusura, se poi te ne andavi a spasso il martedì, non importava, buon martedì non te lo diceva nessuno.

Ha fatto bene Joseph Beuys, artista impegnato politicamente; docente all’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, che fu cacciato dalla prestigiosa istituzione perché faceva entrare gli studenti in aula liberamente senza preoccuparsi del numero che si sarebbe potuto ammettere; che, quando nel 1974 andò la prima volta negli USA, dove si era rifiutato di mettere piede finché c’era stata la guerra in Vietnam, si fece venire a prendere da un’ambulanza all’aeroporto e si fece depositare dentro un’importante galleria d’arte, convivendo tre giorni con un coyote per provare le sue capacità sciamaniche e riuscendo nell’intento, pure quella volta e letteralmente, di non toccare il suolo americano.

Ha fatto bene Beuys, dicevo, che ha prodotto una serie di valigette come quella che vi presento, il cui titolo tedesco è Ich kenne kein Weekend, ovvero Non conosco nessun weekend.

L’opera è una piccola casa che serve a trasportare: nell’arte contemporanea il concetto si ripete di tanto in tanto, del resto tutti trasportiamo sempre qualcosa e l’artista trasporta se stesso e la sua produzione.

La valigetta, realizzata in legno, contiene una bottiglietta di salsa Maggi e un’edizione tascabile della Critica della Ragion Pura di Kant, filosofo cui Beuys si sente molto vicino.

Lui ha sempre voluto portare l’arte nella vita di tutti i giorni e ha sempre sostenuto che tutti siamo artisti.

Quindi ben venga questo suo omaggio ironico al grande pensatore dell’Illuminismo tedesco, che qui viene accostato a una salsa di sapore pop.

Chissà che cosa ciascuno di noi metterebbe nella valigetta che è quella del non-weekend, proprio come Alice partecipa alla festa del non-compleanno cui sono già invitati il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, in un tripudio di auguri e di teiere.

Perché no.

Una nota: c’è anche un brano musicale recente dal titolo I Know no Weekend. Esso è di Yair Elazar Glotman, sound artist e compositore, inserito nel progetto post techno KETEV; lo ascolto mentre scrivo questo post e mi sento così moderna e nell’aria del tempo, non faccio mai weekend perché il sabato e la domenica, da sempre, studio o lavoro e ho trovato la giusta colonna sonora per questa mia dimensione.

Un’altra nota: il mio Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford, for short, che ho sempre a portata di mano, mi scrive weekend tutto attaccato e mette pure il sostantivo weekender, indicando con esso «una persona che visita o vive in un posto solo il sabato e la domenica». E c’è pure il verbo to weekend.

L’inglese, a sintesi, non lo batte nessuno.

E riesce pure a rendermi simpatico un nonsense che, come saluto, non sono certa di apprezzare del tutto.

Scena numero 2. All’inizio erano il buongiorno e il buonasera. Io personalmente vado con il buongiorno fino a che non è proprio buio e se devo spiegarmi, dico che fanno così in Francia dove pure fa notte presto, quindi, tanto più da noi.

E se lo fanno in Francia.

I miei studenti dicono salve.

«Salve prof» è il loro esordio quasi comune in ogni comunicazione.

Il problema è che dicono salve pure quando se ne vanno, laddove questa formula di saluto, che arriva direttamente dal latino, si dovrebbe utilizzare nell’incontro, commiatandosi, invece, con un addio, che è la traduzione di vale.

Ma tu vaglielo a spiegare.

Niente, a fronte del buona serata che si è diffuso da qualche tempo.

Saluto, anch’esso di commiato, che si usa e di cui si abusa dappertutto. Per cui, se vai a comprare i detersivi alle undici del mattino, la cassiera ti augura buona serata.

Buona serata pure prima di colazione, il pomeriggio presto, figuriamoci alle 17:30, quando la predetta serata già si annuncia.

Credo che sia un’abitudine contratta (verbo che va bene pure per una malattia, per un vizio e per un debito; e per un matrimonio, insomma, fate voi) dalla televisione, dove posso capire che qualcuno ti auguri di godere dello spettacolo che hanno preparato proprio per te.

Buona serata: Martin Parr, Paris. Bored Couples, 1992

Quando facevo la baby sitter ed era carnevale, mi veniva spontaneo augurare buona serata ai genitori degli adorabili bambini, che si mascheravano, sto parlando dei genitori, come se avessero avuto sei anni e uscivano tutti contenti il Martedì grasso.

E io, a casa loro con la cena da imbastire e la noia delle ore a seguire. Noia che si dissolse quella volta che, cercando il cambio dei calzini per il maschietto che si era allagato facendosi la pipì sotto, trovai una pila di riviste pornografiche nell’armadio.

Uno spettacolo inatteso, soprattutto considerando il tono della casa e della famiglia, eravamo nel quartiere più elegante di Roma.

Lei aveva l’aria di una madonnina infilzata, era avara e permalosa, tale e quale al figlio maschio, che non mi prestava le sue figurine per giocare. Inoltre, lei collezionava bambole.

Lui era psichiatra.

Da quella volta andai da loro più volentieri e il buona serata me lo dicevo da sola. Sapendo che la serata, vista la compagnia, sarebbe stata davvero tale.

Scena numero 3. Sul tu e sul lei sono molto precisa. Amo molto il lei, mi darei del lei pure con l’innamorato, tu vatti a insultare dandoti del lei, mi do del lei con la domestica e con quasi tutti i miei medici e il quasi è dovuto alla qualità del rapporto, per esempio ho conosciuto il mio oculista a una festa quando eravamo entrambi laureati da poco e sono diventata sua paziente solo dopo.

Nel senso che se un medico deve dirmi che ho tre mesi di vita, desidero che lo faccia con la giusta distanza.

Mi do del tu con il mio parrucchiere e do del tu ai suoi ragazzi, che ho conosciuto tutti giovanissimi. I due ragazzi maschi con me oscillano fra il tu e il lei e lo stesso fa la ragazza femmina, cosa che, a un certo punto, innesca un uso esplosivo del congiuntivo, da loro poco frequentato, quindi temuto e allontanato.

Ma la situazione non mi crea nessun fastidio.

Mi sono invece infastidita ieri entrando in due negozi MAC, due perché nel primo non avevano il mio ombretto. In entrambi i casi sono stata accolta da un entusiasta «Ciao! Come stai?» da due giovani truccatrici che non avevo mai visto in vita mia, dunque, avrei pensato che il loro interesse nei miei confronti fosse un po’ più blando.

La seconda mi ha pure rifatto un po’ il trucco, era ora di pranzo e non c’era nessuno, e la seduta ha avuto in sé qualcosa di straniante, con lei che mi dava del tu e mi diceva fa’ così con questo pennello e io che le davo del lei dicendole che era proprio brava e che mi sarei applicata per applicare l’ombretto.

No, il Moka non lo voglio, ho ancora due confezioni di marrone di un’altra marca (secondo me, un marrone più bello di questo, ma non gliel’ho detto), mi dia il tempo di finirle, sono venuta per l’Orb Satin e vorrei acquistare quello.

Grazie.

Mi dà del tu la fornaia, alla quale io do del lei.

Lei si è detta da sola che è una bella ragazza e che se lo può permettere.

Mi pare di aver capito, di dirselo.

Pure se io non sono del tutto d’accordo, pure se sto a disagio di fronte a quel modo di trattare i clienti, ho avuto in materia uno scambio molto discreto con la mia cassiera prediletta e lei ha commentato «Come si dice, buone braccia sottratte alla terra».

Anche se un agricoltore probabilmente mi darebbe del lei.

Comunque, si dice pure che il peggio non è mai morto e infatti, da un po’, al tu si è aggiunto il cara.

Cara nel senso di cara, come io direi ho una cara amica con la quale vado d’accordo.

Non so chi abbia cominciato, ma pure qui il contagio si è allargato a macchia d’olio.

Afflati improvvisi d’affetto, per me, cara, questo significa, che arrivano da persone mai viste e conosciute, ti dicono cara al bar, al mercato e al supermercato, quando ti fanno un prelievo di sangue ed è un cara completamente diverso dal «cara signora» con cui venivo chiamata a Napoli. Lì, la gente trabocca affetti, quando nei film USA la parola che senti più spesso è «fuck», da loro l’intercalare è «ti voglio bene».

Così, tanto per dire.

Questo cara qui mi lascia di ghiaccio, mi chiedo se ho dimenticato trascorsi inconfessabili con qualcuno, se sono stata io a dare adito a pensieri troppo intimi, no, perché è così con tutto e con tutti, caro e cara sono tutti i clienti, tutti i pazienti, tutti gli incontri, non è l’ironia del «caro Lei» ormai in disuso, non è il «Dear Friends» di apertura della Newsletter del museo inglese o americano che ti fa sentire parte di una comunità pure se sei distante.

Quino, Caro Lei

È l’affermazione svuotata di senso.

È l’incipit di una conversazione che non avrà mai seguito.

È il furto dei sentimenti, perché sentirsi chiamare caro o cara da qualcuno è bello, è un’indicazione geografica che ti dice in che direzione stai andando, è la porta che si apre, l’invito a cena che si realizza.

È quello che si prova quando si trova il coraggio, e con il coraggio si trovano le parole, per dirlo.