Allora sei matto.

Facciamo pure la tara a una sera alcolica, che, se non è alcolica, che sera è.

Ma quello che vorresti dirmi di più bello, forse dovresti dirmelo, tutto è così irreale e tu sei un oggetto inafferrabile, che si sposta continuamente.

Una cosa irrisolta, incompiuta, sospesa.

E, proprio per questo, aperta.

Mi sono messa a fare l’elenco delle vite irrisolte, alcune di esse mi si ripresentano continuamente, ho provato a inventariarle.

Almeno questo.

Voi prendete Roma. Che, a un certo punto, più o meno con Dante e Petrarca, conquista i letterati.

Per gli artisti ci vorrà un po’ più di tempo: vengono a Roma Brunelleschi e Donatello, insieme, li avrei voluti vedere, quei due, il giorno a scavare, misurare, collezionare l’Antico e la sera a ubriacarsi in taverna.

Roma fa presto a diventare un’ossessione. E rimarrà tale per secoli, con gente che di botto sparisce e che fugge dalle mie parti, è successo, per esempio, con Benvenuto Garofalo, che nome bello, ferrarese, che lascia il lavoro in tronco e indovinate dove scappa.

Il Pulcino. Per Nicolas Poussin, detto, dunque, il Pulcino, la cosa fu più complicata. Nato in Normandia, a circa diciotto anni si stabilisce a Parigi. Ma la Città Eterna lo chiama e lui si mette in viaggio.

Sotto ci deve essere una storia di attrazione, almeno io me la immagino così, per essere catturato devi entrare nell’orbita, se stai all’esterno, ti sopraffanno sentimenti diversi e riesci ancora a sottrarti.

Dunque, l’artista, la prima volta, passa le Alpi e giunge in Toscana. Lo racconta il suo biografo e dice che, non si sa per quale ragione, lui rientra a Parigi.

Da lì si trasferisce a Lione e ci rimane qualche anno. E si riaffaccia la brama di venire a Roma.

Ha contratto un debito, che gli fa l’effetto «d’una catena che tenesse inceppata la sua libertà». Risolve in qualche modo e con l’aiuto del padre, si rimette in viaggio, anche se non è «molto forte di denaro», visto che si è di nuovo speso tutto «in una sera con gli amici».

Roma sta a sud, siamo tutti d’accordo, ma Poussin va a nord e torna di nuovo a Parigi: vuole guadagnare un po’ di soldi.

Lì conosce il poeta Giovan Battista Marino, che vuole stabilirsi a Roma. E il discorso si riapre. Parte per la terza volta e – finalmente – arriva.

La tomba di Poussin in San Lorenzo in Lucina a Roma

È la fine dell’aprile del 1624, faccio due conti e calcolo che l’artista ha impiegato dodici anni per compiere il passo.

La città lo fa suo, il suo stile si esprime compiutamente nel suo classicismo, diventa un «esule a vita», infatti, torna a Parigi una sola volta e ci sta malissimo.

Quando passo da San Lorenzo in Lucina, dove Poussin è sepolto, vado a farci due chiacchiere e gli chiedo allora com’è, quel nostro figlio, che prima non era ancora cresciuto.

Il Legislatore. Precursore di Cristo, bellissima figura di «salvato dalle acque», perché questo significa il suo nome, Mosè è un bambino deposto dalla madre in una cesta di giunco per sottrarlo allo sterminio ordinato dal faraone. E, guarda tu, lo raccoglie proprio la figlia di quest’ultimo, che lo adotta.

Una serpe in seno alla corte.

Giorgione, Mosè alla prova del fuoco, 1505

E questo fu.

Il faraone aveva visto dei presagi e sottopone il piccolo Mosè a una prova: fra un piatto di ciliegie e uno di carboni ardenti, il bambino sceglie però i tizzoni, diventa balbuziente ma si conquista la fiducia del sovrano e fiducia significa libertà.

Ammazza un egiziano, fugge, sposa una bella ragazza, comincia a parlare con Dio, che gli dice che lui è destinato a liberare gli Ebrei dagli oppressori e a condurli nella terra di Canaan, «che stilla latte e miele».

Scatena sull’Egitto una serie di piaghe, vince l’ostinazione del faraone, che non vorrebbe lasciarlo andare, intraprende con la sua gente un viaggio leggendario, durante il quale apre addirittura un mare, con l’aiuto di Dio sfama i suoi, con l’aiuto di Dio li disseta.

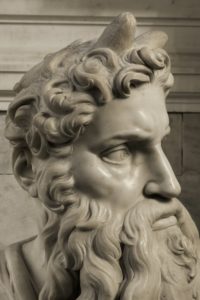

Michelangelo, Mosè, 1515, part.

E, a un certo punto, riceve anche le tavole della legge, due volte, perché la prima le spezza per rabbia.

È un condottiero, un carismatico, uno magico, uno che dialoga con Dio, non dico alla pari, ma almeno facendoci un discorso.

È una figura preminente, un tipo patriarcale con la barba e i capelli lunghi, quando gli artisti gli mettono in testa le corna (lo fa pure Michelangelo), è perché la sua faccia è descritta come «cornutam», che significa «splendente di raggi di luce», insomma, è un uomo potente, virile, iracondo.

Irresistibile.

Ma è uno di quelli che non risolvono la propria vita.

Mosè, infatti, muore a Moab, quando ormai è in vista la Terra Promessa. Di essa, però, non passa i confini.

Tutta quella strada per niente.

E allora, come è stato quel giorno che poi non abbiamo vissuto?

Il Poeta. Ecco un uomo che mi sarebbe piaciuto conoscere. Letterato, narratore, drammaturgo, Johann Wolfgang Goethe è esperto di geologia, anatomia, botanica e storia naturale, si occupa di economia, realizza squisiti acquerelli, dice che la vita è troppo corta per bere vino cattivo, ama spendere i suoi soldi in minerali, erbari, stampe, sculture, libri, come già detto, vini, «minuzie culinarie, svaghi», cose che concernono l’ospitalità.

E ricordiamoci che è lui che ci dice «Ricordati di vivere», che, tale e quale a Orazio, molto implicato anch’egli nel vino, ci incita a vivere nel presente, a cogliere l’attimo, in perfetta linea con la tradizione filosofica della Grecia antica.

Goethe viene definito «olimpico» per il suo equilibrio, anche se in lui non mancano le intemperanze. Basta pensare al suo Werther, suicida per amore; basta pensare alle emozioni descritte nel suo Viaggio in Italia, a quando, il giorno 1 novembre del 1786, arriva qui da me: «…Io osavo appena dire a me stesso dove ero diretto, e per fino lungo la via temevo ancora di non toccare la meta; soltanto sotto la Porta del Popolo sono stato certo di aver raggiunto Roma».

(E anch’io, se arrivo da piazzale Flaminio, entro a piazza del Popolo passando sotto la Porta, non dalla galleriola laterale, passo sotto la Porta del Popolo e mi dico che faccio quello che ha fatto Goethe e vado cercando il suo medesimo stato d’animo di «commozione struggente, e di tenera intimità con il mondo»).

J. H. W. Tischbein, Goethe nella campagna romana, 1787

Il ritratto dell’amico Tischbein ce lo mostra avvolto in un mantello bianco abnorme, lui è una figura monumentale e anche le grandi dimensioni del dipinto, che sta a Francoforte, ci dicono che siamo ben lontani da un quadro da stanza, da una tela-ricordo.

L’opera è «la consacrazione perenne del mito dell’antico…la sublimazione di un’esperienza che per generazioni era stata irrinunciabile nella sua funzione di rito culturale iniziatico».

E fin qui, col classico, ci siamo.

Aggiungiamo a tutto questo che Goethe è tedesco e che la sua lingua ha un «impressionante rapporto» con il greco antico, al punto che quest’ultimo viene introdotto obbligatoriamente nel nuovo ginnasio umanistico prussiano.

Insomma, i tedeschi sono i diretti discendenti degli Antichi.

Ebbene, Johann Wolfgang Goethe, nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar, in tutta la sua vita, lunga, operosa, attiva, movimentata, ricchissima di esperienze, non ha mai messo piede in Grecia.

Dimmi, Amico, Maestro, com’è quel mare nel quale non navigammo.

Claude Debussy scrive una suite per pianoforte, Estampes, in cui il secondo, delizioso quadro musicale, che si intitola La soirée dans Grenade, ci immerge in una calda atmosfera spagnola.

Debussy non è mai stato in Spagna.

Nel medesimo modo, ma a rovescio, James Joyce comincia a scrivere di Dublino quando da Dublino, che è una specie di centro della paralisi, se ne va.

Francis Bacon lavora per anni sul Ritratto di Innocenzo X di Velázquez, che è a Roma, nella Galleria Doria Pamphilj.

Diego Velázquez, Ritratto di Innocenzo X, 1650

Francis Bacon, Studio del ritratto di Innocenzo X, 1953

Quando l’artista inglese trascorre qualche giorno nella mia città, in un modo o nell’altro, ritardi, ubriacature, più ubriacature che ritardi, non va a vederlo.

Lo scrittore veneziano Giovanni Montanaro ha detto in un’intervista che lui, veneziano, cioè nato in una città nata anch’essa dall’acqua, non sa nuotare e che questa cosa a quattordici anni, quando tutti si tuffavano per far colpo sulle ragazze, gli pesava molto.

Poi si è consolato quando è andato in montagna e ha conosciuto alpini che non sapevano sciare.

Il Lied di Schubert Der Wanderer, che è qualcosa di simile al viandante ma con una connotazione di favola e sogno che non vorrei andasse perduta, narra di una voce che alla domanda «Dove», ma attenzione, è un «Wo», che in tedesco, che ha più di una parola per indicare il concetto, è uno stato in luogo, dunque, non c’è nessun senso del cammino e della direzione, risponde «Là dove tu non sei, là c’è la felicità!».

Un po’ come Baudelaire, che nel poemetto in prosa della raccolta Lo Spleen di Parigi che si intitola I benefici della luna, condanna noi lunatici a una specie di velenosa maledizione, che ci viene anche dai lunatici nei quali incappiamo: «Sarai bella a modo mio. Ti piacerà ciò che io amo e ciò che mi ama…il posto dove non sei; l’amante che non conosci…sarai la regina degli uomini…cui piace…il posto dove non sono, la donna che non conoscono…».

E tutto ciò come una prima nota, inventario appena accennato, idee sparse raccolte mano a mano di vite incompiute, irrisolte, sospese.

E io, di che mi lamento?

Di una poesia, nota e bellissima, che mi è arrivata in una sera alcolica via messaggio?

Allora sono matta.

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

E quello

che vorrei dirti di più bello

non te l’ho ancora detto.

Nazim Hikmet