Martin Parr, Athens. Acropolis, 1991

Ho una brava podologa.

Quando l’ho conosciuta sembrava un personaggio uscito da un film di Soldini: stava con un rumeno che aveva venticinque anni meno di lei, giocava a biliardo, portava la motocicletta.

Adesso l’umore è cambiato e lei vive con una chihuahua tremante e con gli occhi a palla. La chihuahua si chiama come una cantante di Sanremo, di cui non ricordo il nome.

Ha tutto un suo corredino, con cestino, trasportino, zainino, giocattolini, salviettine detergenti per le zampine e il culetto.

Un paio di estati fa la podologa andò in crociera con alcune sorelle. Non ho mai capito quante ne abbia, le famiglie numerose mi fanno sempre questo effetto, non riesco mai ad afferrare il numero dei figli.

Tutte le sorelle della podologa hanno un chihuahua, ma non so se quella volta se li portarono sulla nave, è possibile che li lasciassero in custodia alle sorelle rimaste su terraferma.

La crociera si svolse in Grecia.

Ci furono anche alcune escursioni, una delle quali lei mi raccontò, tornando, in modo indispettito, definendola deludente.

In realtà lei usò un altro termine.

L’escursione, a suo dire molto costosa, interessò una parte di Atene di cui lei non ricordava il nome, ma che stava in alto.

«L’Acropoli?», buttai lì.

«Sì, ecco».

E sull’Acropoli ci stava quell’altra cosa, oggetto dell’escursione stessa. La cosa più deludente (anche se lei usò un altro termine).

«Il Partenone?», buttai lì.

«Sì, ecco».

E che cosa aveva di deludente?

«Era tutto rotto».

Dovete credermi, la podologa ha proprio detto così, che il Partenone era tutto rotto.

In questo lei fa eco a un film di Godard che vidi da ragazza con il mio amichetto Paoletto, mio compagno del corso di francese nell’aula accanto, cinefilo, con il quale per un anno mi sono fatta infinite chiacchierate, durante l’intervallo dei corsi e quello dei film; a tavola; al telefono; sotto casa mia nella sua macchina fino alle tre del mattino.

Abbiamo solo chiacchierato, peccato, perché lui era carinissimo.

Nel film di Godard, che vedemmo in versione originale, c’erano questi due contadini dai nomi altisonanti, poveri e stolidi, che andavano in guerra e che dalla guerra riportavano delle cartoline. Passandole rapidamente in rassegna e vedendone una con il Partenone, o qualcosa di simile, uno dice all’altro questa la diamo a Monsieur Un Tel, lui fa il bricolage e lo aggiusta.

Quando sono di cattivo umore, il solo pensiero che la podologa abbia fatto una citazione da un film di Godard mi fa il medesimo effetto di un gas esilarante.

Ma torniamo al Partenone.

Ve lo presento in apertura in uno scatto del ferocissimo Martin Parr, inglese, autentico fustigatore della nostra asfittica modernità fatta di viaggi tutti insieme e tutti insieme a farci fotografie lì dove siamo arrivati.

E qui devo riferire che un mio studente ha visto giusto quando ha commentato l’immagine e ha detto che in realtà questa non è una foto del Partenone.

È vero, perché è la foto di uno che fa una foto a turisti vestiti da turisti che voltano le spalle alla meta del loro viaggio.

Succede dappertutto, uno fa centinaia, se non migliaia di chilometri, entra al museo, e casomai è la prima volta in vita sua, vede il van Gogh e, invece di guardarselo, si gira per fotografare se stesso.

Antoine Watteau, L’insegna di Gersaint, 1721, part.

Che differenza, con il connaisseur dipinto da Watteau nella sua L’enseigne de Gersaint, inginocchiato davanti alla tela e con la lorgnette impugnata per vedere i dettagli. Dipinto elusivo, fatto di sguardi e di sottigliezze, realizzato dall’artista poco tempo prima della morte precoce e per «sgranchirsi le dita» come ringraziamento per l’ospitalità ricevuta dal mercante Gersaint per l’insegna della sua bottega, mi viene in mente ogni volta che vedo l’arte consumata malamente.

Antoine Watteau, L’enseigne di Gersaint, 1721

Ve lo mostro anche tutto intero e vi prego di considerare che sviluppa in larghezza più di tre metri, quindi è una narrazione di amplissimo respiro.

Simbolo dello splendore dell’Atene di Pericle, realizzato tutto, fino alle tegole, nel celeberrimo marmo pentelico, ottastilo, quindi con otto colonne sulla facciata, periptero, dunque con una fila di colonne intorno alla cella, il Partenone, come dice il suo nome, era destinato ad accogliere il colosso crisoelefantino, cioè in oro e avorio, della Parthènos, l’Atena Vergine protettrice della città.

Ricostruzione dell’Athena Parthènos di Fidia

Una ricostruzione americana della statua alta m 12 può servire a farci un’idea.

Autore: Fidia, ateniese, innamorato della dea, da lui raccontata sotto vari aspetti e sempre onorata, artista grandissimo che fiorisce e sboccia alle prese con la mole immensa delle opere promosse per il rinnovamento monumentale dell’Acropoli.

Siamo in quel magico V secolo avanti Cristo, quando l’arte raggiunge la sua perfezione.

I lavori fervono, la vita pulsa, l’architetto Iktinos collabora strettamente con Fidia, che è il «dirigente sommo» di tutta l’impresa straordinaria.

Tutti contribuiscono a tutto, c’è affiatamento, si creano modelli, lui interviene nelle parti più impegnative.

Il tempio non ha più «la turgidezza del dorico arcaico, ormai irrigidito», è perfetto, raffinato, proporzionato, completato da accorgimenti ottici che si esprimono in curvature e inclinazioni.

Il Partenone è una meraviglia.

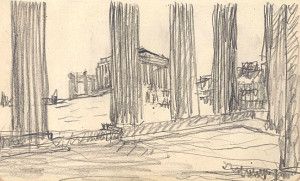

Le Corbusier sogna una fuga nel Mediterraneo, che mette in pratica nel 1911. Fra le tappe c’è Atene e tutto il viaggio è documentato in una serie di taccuini, che divengono il diario della sua «educazione di artista e di architetto».

Le Corbusier, Il Partenone fra le colonne, 1911

È sopraffatto dall’Acropoli (contrariamente alla podologa), lo esaltano i monumenti, che legge nella loro armonia con quello che li circonda, il mare, il cielo, le montagne, è interessato alla relazione del sole con alcuni punti chiave del luogo e nel Partenone individua la linea retta che unisce la stella del nostro sistema planetario nel momento in cui tramonta, «passando tra le colonne e attraverso la porta, con il centro della cella buia».

Veste i panni antichi dei sacerdoti e immagina che essi sentissero «il cuore delle montagne dietro di sé e al loro fianco».

Per lui l’Acropoli simboleggia la monumentalità e l’armonia del paesaggio con la matematica astratta.

Le Corbusier e Charlotte Perriand

Charlotte Perriand, associata del grande architetto svizzero, ci riporta il suo commento: «Ricordati…del Partenone, netto, pulito, intenso, enorme, violento, di quel clamore lanciato in un paesaggio di grazia e di terrore».

Ecco, un paesaggio di grazia e di terrore.

Non voglio sostenere che chiunque di noi per muoversi da dove sta debba essere in grado di formulare un concetto del genere. No, ci mancherebbe, questo è il prodotto del pensiero di un genio.

Ma, almeno, se non sei capace di cogliere esattamente questo sentimento quando qualcun altro lo esprime, allora è meglio che te ne stai a casa, non ti stanchi con questi viaggi e non vai in giro a fare danni.

Ché poi, quando ritorni, vuoi pure raccontarceli.

I vizi interessanti me li prendo tutti.

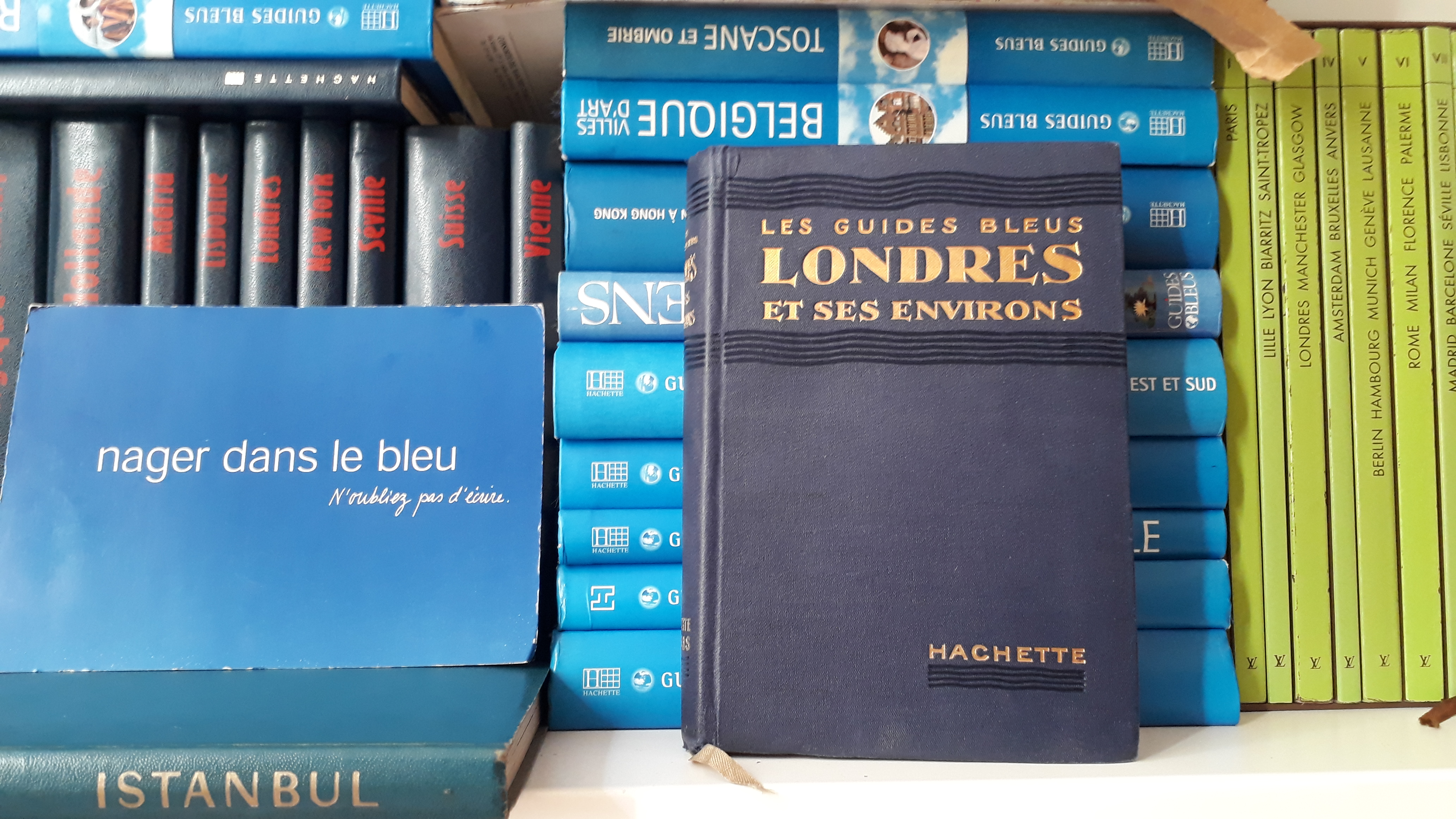

E un collega e amico mi ha attaccato quello delle guide d’antiquariato.

(Lui dice che così viaggi non solo nello spazio ma anche nel tempo. L’idea è indovinata e, comunque, certe guide si leggono come romanzi).

Guardate quanto è bella la mia Londra di Hachette del 1934.

La città viene definita immensa, l’introduzione ci dice che essa è «la capitale dell’Impero Britannico», che è molto ricca e che è seconda solo a New York per numero di abitanti, più di otto milioni.

La mia guida di Londra e le altre guide

Più o meno quanti sono adesso. Questo per darvi il senso della costante potenza di questa città straordinaria.

Veniamo a sapere da quando a quando va la stagione mondana: dagli inizi di maggio alla fine di luglio; quante sono le stazioni: già tantissime, le principali anche con hotel e ristorante; come regolarsi con il pourboire: non aumenta il servizio ma sono inventariate le mance per il groom che dà il lucido alle scarpe e per il garçon d’ascenseur; le restrizioni d’orario per il consumo delle bevande alcoliche; come portarsi la propria macchina: ma ricordiamoci che quelli guidano a sinistra, come si è fatto per un sacco di tempo con i carri e i treni (io non ne sarei mai capace); quali sono i divertimenti: teatro, music-hall, cinema, dancing; i parchi, i giardini, i cimiteri.

Inoltre: «Gli uomini non si tolgono il cappello per salutarsi fra loro e lo tengono nei negozi, gallerie d’arte, musei e certe volte pure al caffè e al ristorante…il cilindro è quasi completamente scomparso…lo smoking – che in inglese si chiama dinner jacket – portato con una cravatta nera, conviene per la maggior parte delle occasioni en soirée, eccetto che per un grand dîner o un ballo, per i quali l’abito con il gilet bianco e la cravatta bianca sono di rigore».

Et voilà. Se voi speravate di partire per Londra con il vostro bagagliuccio a mano dove non potete mettere nemmeno le forbicine per le unghie perché ve le sequestrano prima della partenza, siete sistemati e pure per le feste.

Ma perché vi ho portati a Londra?

Per il Partenone.

Perché nel 1816 la direzione del British Museum acquistò gli Elgin Marbles, ovvero i marmi che Lord Thomas Bruce, conte di Elgin, aveva a sua volta comperato dal governo ottomano, che per secoli occupò la Grecia.

Lord Elgin

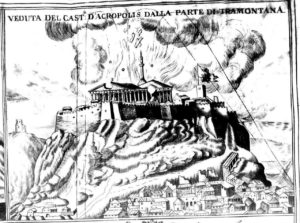

Che cosa era successo al Partenone? Di tutto. Rimasto (quasi) tranquillo per diciassette secoli, per quanto trasformato in chiesa dai Cristiani, dai Turchi in moschea e diventato poi un deposito di polveri da sparo, saltò in aria il 26 settembre del 1687 per una cannonata sparata da Francesco Morosini, che assediava la città.

Un vero guaio.

L’esplosione del Partenone, 1687

Voi considerate la ricchezza della decorazione di Fidia: mai era accaduto che tutte le metope, ovvero quei riquadri inseriti nella trabeazione, che è l’elemento orizzontale di raccordo dell’edificio, fossero tutte scolpite.

Qui ce ne erano ben novantadue.

C’era poi il fregio, che narra la processione che portava il peplo ad Atena; essa si teneva durante le feste nelle quali si celebrava la fondazione della città.

E c’erano i frontoni, che sono i triangoli che coronano la facciata, con ben quaranta statue a tutto tondo.

British Museum, Elgin Marbles

Tutta questa ricchezza, che tutti i giorni rischiava di essere distrutta, fu messa in salvo da Lord Elgin, ambasciatore inglese presso la Sublime Porta, nome suggestivo «che designava il governo dell’Impero ottomano, in particolare l’ufficio del gran visir» nelle relazioni con l’estero.

Partenone, frontone est, Hestia, Dione e Afrodite

La cessione dei marmi al governo inglese avvenne nel 1816. Il prezzo pagato fu di 35.000 sterline, praticamente la metà della somma spesa per il trasporto.

E lasciamo perdere una volta per tutte le discussioni sulla restituzione dei marmi del Partenone al Partenone.

Nel nostro immaginario il tempio e la sua decorazione stanno ancora insieme e si tengono per mano.

«Tochi de paradiso», disse il nostro Antonio Canova quando li vide.

Non sono nemmeno veneta, quindi non vi faccio la traduzione, se ci arrivo io, ci arrivate pure voi.

Il nostro fantastico scultore neoclassico, che pure non era un purista, si rifiutò di restaurarli, li prese per quella meraviglia che erano, «vera carne, cioè la bella natura…Niente avevano di affettato, niente di esagerato».

Carne, Canova dice carne.

«È tutto un mondo figurato di uomini, eroi, dei che scaturisce del fervido genio fidiaco».

Il panneggio si anima di vita, la stoffa è sottile e sembra bagnata, è trasparente, increspata, i capelli sono morbidi, fluidi, sanno con secoli di anticipo di Impressionismo.

Il cavallo più bello della storia dell’arte, Partenone, frontone est

Il cavallo è il più bello della storia dell’arte, con i suoi confratelli del fregio Sud incarna una volta per tutte la formulazione perfetta dell’animale, che resterà insuperata.

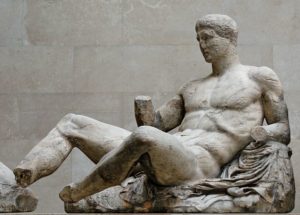

Dioniso, ala sinistra, frontone est

Dioniso è calmo, solenne, giovane, nemmeno sembra lui, sempre così agitato e dionisiaco.

Tutta la decorazione è un inno ad Atena, tutto è vibrante, nervoso, perfino le figure in riposo respirano la vita.

Lotta fra Lapiti e Centauri, metopa, Partenone

Nelle metope c’è la Lotta fra i Lapiti e i Centauri, che la dice lunga su quanto questi ultimi siano di natura doppia, mezzo uomini e mezzo

bestie e che cosa sono capaci di fare quando sono ebbri di vino: per esempio, come in questo caso, rovinare una festa di nozze, addirittura assalendo la sposa.

E poi quella cavalcata, con i cavalieri alcuni dei quali sono nudi, mentre altri indossano la corazza.

- Partenone, Cavalcata

- Partenone, Cavalcata, fregio ovest

- Partenone, Toro condotto al sacrificio, fregio sud

E, ancora nel fregio, il sacrificio, con il toro condotto alla morte. Davanti a questa scena si sarebbe emozionato John Keats, che vide i marmi precocemente e che compose la sua Ode on a Grecian Urn intriso del loro fascino, prima di partire per Roma, dove sarebbe morto di lì a poco, consumato dalla tisi e inebriato dal mito del mondo antico, alla magia del quale ancora noi, ancora oggi non sappiamo sottrarci.

Basta, ce n’è abbastanza.

Personalmente ho deciso che il prossimo anno comincerò tutti i miei corsi parlando del Partenone e dei suoi marmi.

Perché sono il raggiungimento di ogni aspirazione estetica, la meta di ogni viaggio, sono il luogo della nostra storia e la culla dei nostri sentimenti.

Non credo che la podologa sappia che c’è un pezzo di Partenone a Londra.

Come niente, si organizza e va a vederlo, portandosi pure il chihuahua.

E poi chissà che ci racconta.

E quanto si lamenta.