Tel-Aviv, anni ’30-’40

ISRAELE È ATTUALMENTE CHIUSO PER I (sic) STRANIERI

Sito della EL AL, compagnia di bandiera di Israele, novembre 2021

La signorina non le manda a dire.

chagallantonella Che costume da truzza

carlottavagnoli @chagallantonella non sai quanto vorrei che tu potessi guardarmi ora, mentre indico la vastità del cazzo che me ne frega.

charlypal98 “Lo spazio ed il tempo”??? Ma come scrive?

carlottavagnoli @charlypal98 tendenzialmente come cazzo mi pare.

(Notare la presenza sempre del punto fermo alla fine della frase).

C’è una generazione di donne, ma forse sono più di una generazione, diciamo che sono donne fra i trenta e i quarant’anni, che abbraccia uno stile espressivo aggressivo e disinvolto, che si mostra molto, come sempre fanno le donne, che ha molti tatuaggi, che pubblica molte foto di sé in biancheria intima, costume da bagno, durante servizi fotografici, insomma, scatti in cui il corpo deve vedersi.

Sono arrabbiate.

E come sempre accade con tutti gli arrabbiati, non si capisce mai del tutto con chi e con che cosa ce l’hanno.

Qui tornano alcuni motivi: gli stereotipi di genere; la violenza; il femminicidio, che io chiamerei diversamente, come concordava pure un amico mio, avvocato penalista, che ho incontrato brevemente; il femminismo.

Eccetera.

Lei ha un aspetto fisico destabilizzante.

Carlotta

Volto intenso e corpo minutissimo, ossuto e ricoperto di tatuaggi.

Poi, non so, non l’ho mai vista di persona.

Nonostante io non apprezzi il turpiloquio, di cui fa libero e frequente uso, lei mi sta molto simpatica, questo botta e risposta su Instagram fa un po’ sceneggiatura cinematografica, i post sono spesso belli, romantici, poetici.

Da Instagram

Lei racconta di avere crisi di ansia, di bere molto, di andare con molti uomini.

Praticamente fa quello che fanno le donne quando si arrabbiano.

Lei di lavoro fa la sex-columnist, che poi sarebbe uno (una) che scrive su argomenti che hanno a che fare col sesso.

Ho letto un paio di cose, ma preferisco i post Instagram, sarà che gli altri sono pieni di grassetto e di asterischi, che hanno scopi opposti, il primo, evidenzia, i secondi, nascondono.

Mi infastidiscono tutti, non riesco a leggere, inciampo di continuo, con questi che prima mi fanno notare trattandomi da scema e poi mi celano quello che stanno dicendo.

Inoltre, le monoculture sono tutte a rischio.

Di noia.

Infatti, se il vino è destinato, in questo modo, ovvero sui blog specializzati, solo agli addetti ai lavori, viticultori, commercianti, ristoratori, sommelier, titolari di enoteche e tutti gli altri si possono pure tenere fuori, parimenti il sesso, così narrato, dovrebbe interessare solo i registi, i produttori e gli attori di film porno.

Tutti gli altri ci si augura che abbiano con il sesso un rapporto più variato, proprio come hanno le persone normali con il vino.

Ogni volta che incontro una donna così, mi viene voglia di chiedermi come sarei se avessi la sua età.

Forse come lei.

Ma senza parolacce.

E senza tatuaggi.

Ce li avevo in mente ma non li avevo espressi.

I carrelli da bar.

Carrello metà secolo XX, Francia

Che meraviglia.

Questo è un extra ordinary pezzo della metà del secolo scorso.

«Stylish, elegant of high quality brass with stunning details. She has il at all; Mademoiselle Parisienne».

Uno se lo mette in salotto, lo allestisce e comincia il cinema.

E arriva il sogno.

Panettone

A giudicare dagli altri carrelli, quelli del supermercato, è già Natale. Ed ecco i panettoni tutti i giorni in tavola, a € 1,95 al chilo, mi chiedo che cosa ti metti in corpo.

Un mondo completamente schizzato, chi mangia solo bio, chi non tocca una goccia di vino perché un insetto si sarebbe potuto posare su un acino d’uva, anzi, sicuramente lo ha fatto.

E vorrei pure aprire un tavolo, anzi, casomai tutta una mobilia, per vedere chi è peggio: chi mette l’ananas sulla pizza o chi aggiunge la panna al pesto.

Pizza all’ananas, detta Hawaiana

Non capisco questa specie di integralismo in chi, casomai, già mangia la capricciosa o la quattro formaggi, che io considero delle aberrazioni, e poi si scandalizza di fronte a questa invenzione fresca come un fiore, con poche calorie e pure antinfiammatoria.

È che non vi sta mai bene niente.

E casomai mettete la panna nel pesto, stravolgendo un condimento leggero a base di olio e trasformandolo in un cataplasma.

Il problema vostro è che avete la trave nell’occhio.

Il problema vostro è che non sapete stare al mondo.

La mela cotta.

Il dessert ideale.

Le mele del mio contadino Marco: la limoncella e l’annurca, cotte al forno

E non è vero che fa ospedale, magari.

Con la cannella e la vaniglia giuste, senza un grammo di zucchero, con solo l’aiuto di un levatorsoli e trenta minuti in forno a duecento gradi, fa casa che si riempie di profumi, inverno, tana calda, rifugio, fuga dal mondo.

Il film è pesante, lento, fatto di numerosi piani sequenza.

Gli uomini sono brutti, uno ha i peli sulla schiena che lo fanno assomigliare a un lupo, tutti mettono i piedi con le scarpe sul letto, tutti mangiano in modo imbarazzante, la forchetta sbattuta sui denti, il brodo sorbito con un risucchio.

Amos Gitai, Devarim, 1995

Non sono belle nemmeno le donne, vestite con degli straccetti, un po’ tutte uguali, al punto che non ho capito chi fosse a tradire chi, la mia impressione è che tutte tradiscano.

Tradiscono pure gli uomini, che c’entra.

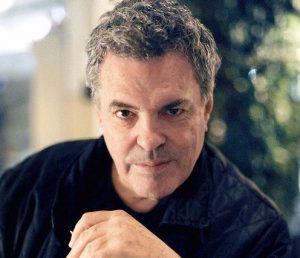

Il regista Amos Gitai, che è anche attore e che è un architetto, figlio di un altro architetto, stavolta del Bauhaus, è brutto pure lui.

Amos

Brutto come Almódavar.

Con la differenza che però gli piacciono le donne.

Nonostante tutto questo, il film è bellissimo, non solo, esso porta aria fresca, singolarità, uno sguardo nuovo, nuovi sentimenti.

Adesso vi racconto.

Voglio andare a Tel-Aviv.

Da un pezzo.

Perché io abbia desiderio di Tel-Aviv, me lo chiedo pure io, visto che è una città non nelle mie corde.

Mediorientale, festaiola, anni luce lontana dalla Gerusalemme religiosissima, insolente, quattordici chilometri di spiagge dove bagnarsi tutto l’anno, notti infiammate, anarchica.

Un terzo di abitanti che hanno fra i 18 e i 35 anni, una specie di Ibiza messa da un’altra parte.

Cento soli anni di storia, essendo essa un sogno urbano nato dalle dune di sabbia con una lotteria.

Vi mostro la foto di Avraham Soskin, scattata l’11 aprile 1909, che ritrae i rappresentanti di sessantasei famiglie riuniti su una spiaggia che tirano a sorte gli appezzamenti di terreno che hanno comprato e sui quali si installeranno.

Avraham Soskin, 11 aprile 1909

Sembra di stare sulla luna.

Un po’ diversa, come nascita, da quella di Roma.

Anche un po’ più recente.

Tel-Aviv da un pezzo nutre i miei fantasmi, nel senso che già avevo avuto una stagione a essa dedicata.

Ci ero andata? Assolutamente no. Avevo deciso di andarci due giorni fa, ma sul sito della compagnia aerea EL AL ho letto che Israele è chiuso agli stranieri.

Tutto si tiene e tutto torna, perché un fantasma deve rimanere tale, poi, chissà.

Rimettendo a posto alcune riviste, avevo trovato un vecchio numero di un periodico francese di decorazione d’interni che mi ero messa da parte.

La casa di Shifra Shalit

Fotografata, la casa del 1924 di una gallerista, rimasta miracolosamente nel suo stato originario, con una distesa di pavimenti in cemento, uno diverso dall’altro, che sono stati il motivo del suo coup de foudre.

Lei ha lasciato tutto ed è ripartita da zero.

Dell’appartamento vi mostro il corridoio, che nelle case della borghesia dell’epoca significava denaro.

Sul corridoio dovremo ritornare.

Io vivo in una casa del 1937 in cui c’è un corridoio. Fatto a L, è diviso concettualmente dalla ragazza che fa le ore (si definisce lei così) in corridoio grande e corridoio piccolo.

Laddove la differenza delle due parti è poca, ma credo che lei colga l’intimità della seconda parte, che apre, anzi, congiunge, la camera da letto, il guardaroba e il salotto, mentre quella iniziale corrisponde all’accoglienza e ai servizi.

Per inciso, il mio studio è il primo ambiente sul quale il corridoio introduce.

Un corridoio come quello della foto è capace di mettere in moto la mia fantasia e di portarla lontano.

A Tel-Aviv, a dirla tutta.

Nella rivista ho ritrovato anche alcune pagine che avevo preso da un’altra pubblicazione, con una serie di indirizzi, fra cui quello dell’albergo in cui andrò a stare durante il mio soggiorno.

Nella mia infatuazione per la città, avevo anche cominciato a vedere i suoi film. Infatti avevo un cofanetto di Amos Gitai, una cosa raffinatissima, versione originale con sottotitoli in francese e in inglese, che sono andata a ripescare l’altro giorno.

Perché, l’altro giorno che è successo.

È successo che mentre leggevo il libro di Rebecca Benhamou dedicato alla storia del rossetto, di cui vi ho parlato qui, ho visto che lei aveva vissuto un anno a Tel-Aviv e che le aveva dedicato un Dictionnaire insolite.

Rebecca Benhamou, Dictionnaire insolite de Tel-Aviv, 2015

Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque, ho ordinato pure quello e mi sono messa a leggerlo subito.

Da lì a ritornare al film di Gitai, c’è voluto solo un passo.

Dunque, stavamo dicendo.

Certo, che mi ricordavo poco o niente. Avevo conservato nella memoria il ritmo lento e la presenza del cibo.

Tutta la narrazione è percorsa da cerimonie, da cui la dilatazione dei tempi.

E nelle cerimonie il cibo trionfa.

Dunque, tazze da tè e da caffè, grandi vassoi, primi piani sulla carota sbucciata, sul peperone aperto e tagliato, sulla pentola nella quale cuoce la pietanza.

I pasti, quelli privati e quelli al bancone della trattoria, molti bicchieri di alcol diversi, un vino di un rosa carico, un altro rosso.

Al punto che a metà film mi sono dovuta alzare dalla mia poltrona e sono andata a ordinare un Pinot nero e un Sauvignon di una cantina della Galilea.

Mentre ordinavo, avevo anche trovato un paio di ristoranti kosher che stanno a Roma e mi ero fatta un menu.

Così, per dare un po’ di ritmo al ritmo.

Devarim in ebraico ha molti significati: cose, parole, memoria delle cose, memorandum, testamento, inventario.

Nei pasti, uomini-orco e donne sottomesse, che servono a tavola.

Devarim è un film paradossale, che descrive il disincanto di un gruppo di uomini fra i trenta e i quarant’anni, che non capiscono più la storia delle loro famiglie, che non hanno più i valori tradizionali e sono scontenti di come vivono.

Si trascinano, provano un diffuso senso di vuoto e di malessere, la malinconia diventa tristezza.

Il paradosso nasce dalla formidabile sensazione di vitalità che si respira in ogni scena, ovviamente nel cibo, poi nell’alcol, poi nelle relazioni sessuali, che sembrano quelle che io mi immagino hanno i naufraghi su una zattera.

I personaggi sono inerti, ma l’inerzia che li attanaglia non impedisce loro di muoversi.

Quindi, di vivere.

Poi c’è la città, che ha ancora i segni di un’utopia, quella, appunto, del Bauhaus, che ha rappresentato il sogno di uno stato moderno e umanista.

Un sogno che deve essersi infranto brutalmente sulla realtà, visto che il regista filma appartamenti, scale, balconi, comunque, ambienti, sporchi, scrostati e in rovina.

Ieri, nel tardo pomeriggio, ho sentito alla radio un’intervista a un cineasta che ha presentato un suo lavoro al Torino Film Festival, attualmente in corso.

Avevano mandato un pezzetto del film, una cosa incresciosa, attori cani che dicevano stupidaggini.

Ma non era finita, perché il regista ha poi dichiarato che alla sceneggiatura aveva collaborato uno scrittore. E si è messo a raccontare la trama del film.

Una cosa secondo lui originale e inaudita: una coppia in crisi dopo dieci anni di matrimonio.

Ma non è il soggetto, perché pure Bergman ha dedicato un’attenzione ossessiva all’argomento.

Era il modo.

Italiano e nell’aria del tempo, ovvero privo di qualunque spinta, idea creativa, abilità espressiva da parte di chiunque.

Un abisso fra il disincanto del film israeliano e la pochezza di quello italiano.

E qui non è un problema di anni che sono passati fra l’uno e l’altro.

Qui il nodo è il desiderio, che il cinema italiano in me non è capace di suscitare.

Mia madre, come tutte le madri, ripeteva incessantemente frasi fatte.

Dopo la sua morte, avvenuta precocemente, sono tornata a pensare a quello che lei diceva, trovandolo di rado saggio o utile.

Un ritornello, poi, era continuo: «dai tempo al tempo», che rivolto a un’impaziente come me, suonava come una beffa.

Ebbene, sono riuscita a mandare giù il concetto, come si fa con un cibo indigesto, cucinandolo diversamente.

Ovvero, trasformandolo.

Ho capito che bisognava dare attenzione all’attenzione; cura alla cura; amore all’amore.

Uno dei nodi di Devarim è il desiderio, che i protagonisti esprimono con le scarpe sul letto, la sporcizia, lo spleen, i progetti interrotti, l’indecisione dei sentimenti.

E che vanno cercando, sperando che la vita possa coinvolgerli di nuovo, ovvero attendendo disperatamente che al desiderio sia dato altro desiderio.