Eppure sono una persona attenta.

Eppure sono una persona attenta.

Non ho capito come sia potuto accadere.

L’ho perso.

Anzi, oggi posso finalmente dire che l’ho smarrito, a dare ascolto a una collega degli inizi della mia carriera in Accademia, toscana e attenta alle sfumature, è tutta un’altra cosa.

Ci tenevo per tutta una piccola serie di motivi: me lo aveva dato la mia cassiera prediletta e lo trovavo così comodo.

Inoltre ne avevo già un altro e l’idea della coppia mi piaceva.

Adesso vi racconto come è andata.

Ispirazione (page 8 of 10)

Ritaglio con scritta che sta sullo specchio del mio guardaroba da un pezzo

Quadro I. Per prima cosa Venezia, che ormai per me rientra nel novero dei luoghi pornografici.

Mi spiego.

La definizione più bella di pornografia l’ho sentita alla radio in una piccola serie a essa dedicata.

Un uomo, alla domanda «che cos’è la pornografia», risponde: «Non saprei spiegarmi, ma quando la vedo, la riconosco».

Io ho cercato di essere più precisa. E considero pornografiche le città votate a una monocultura. Dunque, è pornografico il quartiere a luci rosse di Amsterdam, nessuno potrebbe avere dubbi in proposito; ma è pornografica anche Las Vegas: solo gioco d’azzardo; è pornografica L’Aquila: solo studenti; sono pornografiche Firenze e Venezia: solo turismo.

Pornografico nel senso di maniaco, frammentato, inquadrato in primo piano, ripetitivo, noioso.

Ecco, Venezia.

L’ho amata per Corto Maltese e per Brodskij, prendevo un treno, avevo una stanza più o meno riservata in un hotel magnifico, arrivavo, sprofondavo in una di quelle loro poltrone di velluto rosa che erano uno dei principali motivi per cui amavo quell’albergo e mi mettevo a leggere Fondamenta degli Incurabili.

«Viaggiare sull’acqua, anche per brevi distanze, ha sempre qualcosa di primordiale. Senti che non dovresti essere lì, e a dirtelo non sono tanto gli occhi, gli orecchi, il naso, il palato o il palmo della mano quanto i piedi, i quali assumono, stranamente, la funzione di un organo dei sensi. L’acqua mette in discussione il principio di orizzontalità, specialmente di notte, quando la sua superficie somiglia a un selciato. ».

E a Venezia si viaggia costantemente sull’acqua.

Si viaggiava perché, per quanto mi riguarda, io a Venezia non ci vado più.

Perché la considero pornografica e la pornografia non mi diverte.

Anche se ho tenuto attaccato sullo specchio del guardaroba il mio ritaglio che dice Quando lui mi ha detto Venezia, ho realizzato che non avevo niente da mettermi.

L’ho tenuto per simpatia, certo non nei confronti di Venezia.

E, comunque, io, da quando ho smesso di pensare che non avevo niente da mettermi, so sempre che cosa indossare.

Semel in anno, quello significa.

Una sola volta l’anno.

E poi dice in anno, mica in settimana, oppure in giorno.

Quindi, solo una sola volta l’anno è lecito andare a letto senza struccarsi.

Tutte le altre notti, pure se ha ballato sui tavoli di un locale fino all’alba, oppure ha lavorato perché era di turno, o è stata magnetizzata dalle pagine di un romanzo o da un uomo meglio (peggio) di Romeo, che proprio non si decide ad andarsene («I would I were thy bird», W. Shakespeare, Romeo and Juliet, 2, 2. Esplicito, il ragazzo), una donna, prima di appoggiare il capo sul cuscino, deve procedere a quell’operazione che si chiama struccatura.

Complessa, lunga, fondamentale per mantenere sana la pelle.

Baudelaire ha scritto un bellissimo Eloge du maquillage.

All’elogio del démaquillage, ci penso io.

Robert Braithwaite Martineau, Kit’s Writing Lesson, 1852

Ho fatto sette anni di analisi.

Grammaticale, logica e del periodo.

Nemmeno mi dispiaceva, anzi, mi sembrava un po’ una caccia al tesoro.

Quando con l’analisi del periodo non si capiva che proposizione fosse, era sicuramente un’interrogativa indiretta.

Quante cose, nella vita, non si capiscono.

Quando un paio di colleghi di Accademia, con i saggi per la rivista, mi avevano chiesto di dare un’occhiata a quello che avevano scritto, di fronte al loro sconcerto al mio appunto «qui la consecutio non funziona e bisogna metterci un congiuntivo», ho capito che questa faccenda dell’analisi non era comune patrimonio.

Correggi, mica possiamo entrare nei dettagli.

Ho imparato a scrivere alle elementari, nessuno si era preoccupato di istruirmi precedentemente.

E, non so come sia stato, da subito ho trovato bellissime le parole.

E. soprattutto, le parole, le ho trovate.

Le sabrage

Una volta faccio una lezione in un’aula che stava praticamente piegata in due dal ridere.

Tutto perché mi ero messa a raccontare di una mia fantasia riguardo un ipotetico e auspicabile invito a cena da parte dell’Achille di Troy.

E avevo elencato alcuni miei dubbi.

Li elenco anche a voi:

1. Che mi metto, con uno che arriva conciato in quel modo

2. E se i cavalli mi fanno la cacca davanti al passo carrabile, che racconto ai condomini

3. Lui è anche uno iracondo. Cantami o Diva del pelide Achille l’ira funesta. E se mi fa un guaio al ristorante per una questione di prenotazione o di tavolo

Quello che allora non mi era venuto in mente è stato l’ingombro della spada.

Mi è venuto in mente adesso, quindi, messi da parte i consigli sull’abbigliamento (in peplo non mi ci vedo più di tanto) e risolto il problema dei cavalli, che potrebbero stazionare più in là, una buona idea sarebbe evitare i luoghi pubblici e formulare un invito a casa mia.

E qui mi è venuto in soccorso il mio galateo, al quale ormai mi attengo scrupolosamente.

Ora vi racconto.

Questo e altro.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Odalisca, 1814, part.

Ogni volta che dico che sono favorevole al doping, saltano tutti.

Saltano se stanno seduti sulla sedia.

Saltano se stanno all’impiedi.

Siccome non vedo che cosa ci sia da saltare, cerco di spiegarmi.

E dico che nessuno si sposta più di tanto, e tantomeno salta, quando il jazzista o il cantante che fa blues, rock, pop o quello che vi pare sale sul palco un po’ high.

Tutti pensano, al contrario, che sia normale.

Cioè il pubblico sta lì che applaude e si scalda e nemmeno si scoccia se aspetta e lui esce fuori dal camerino solo quando è pronto ad affrontare quella folla essendo entrato in uno stato di qualche alterazione dovuta a qualche sostanza.

Lo stesso vale per l’artista, se è un po’ sopra le righe, tanto meglio, fa più irregolare.

Allora non capisco perché non possa doparsi il ciclista, lui sarebbe condannabile se mettesse un motorino nascosto nella bicicletta.

Né capisco perché non possa doparsi l’atleta che corre i 100 metri, a me sembra che stia già in un’altra dimensione, uno che li copre in 9,58 secondi ha in sé, basta guardarlo, qualcosa di non umano.

La risposta che mi danno di solito è che lo sport deve essere eticamente immune da queste contaminazioni.

Per esempio il calcio.

E come no.

Dal catalogo Merchant & Mills

Dal catalogo Merchant & Mills

Mais oui. Si sa, tutto quello che è francese è aggraziato e allusivamente sexy, vere nuziali, scarpe, culotte.

Tutto quello che è americano è pratico, semplificato, facile da gestire.

Oh Yeah.

Ed è stato così che i letti, certo, non il mio, hanno perso i bottoni.

O meglio, le federe dei loro cuscini, ritrovatesi con una chiusura «a busta», cioè senza asole e senza quei deliziosi dischetti di madreperla a quattro buchi che, d’accordo, ogni tanto si staccavano e bisognava riattaccare.

Ma se non sei capace di attaccare un bottone, al mondo, che ci stai a fare.

Ricominciamo.

Avevo messo da parte tutta la mia vicenda con i bottoni, che a un certo punto si era delineata chiaramente e sulla quale ho lavorato per un pezzo.

Poi, lo sappiamo, le cose cambiano e pure noi non siamo più gli stessi.

In seguito, però, c’è stato l’acquisto.

E tutto è ritornato fuori e pure con prepotenza.

Adesso vi racconto.

Claes Oldenburg, Il corso del coltello, 1985

Un esempio interessante ce lo offre subito l’Artusi.

La ricetta numero 384 si chiama Fagiuoli a guisa d’uccellini. Il grande cuoco, unificatore della lingua italiana attraverso la gastronomia, racconta di aver sentito chiamare a Firenze in questo modo dei fagiuoli di cui ci dà la ricetta.

Sarà utile dire che, di uccelli, nemmeno l’ombra, e che uccellini e uccelletti «erano la preda ambita di ricchi e di poveri. Li si catturavano con le reti e con i richiami, o con trappole di ogni genere, archetti e lacci. Rappresentando un boccone gustoso, facile da arrostire…».

In mancanza di uccelli, rimane il loro fantasma.

Nello stesso modo, sono diffusi dappertutto gli «uccelli scappati», dagli oseleti scampai veneziani fino ad arrivare alle sarde a beccafico, pesci notoriamente poveri preparati come l’uccello da cui prendono il nome, goloso di fichi.

Aggiungo anche una zuppa di pesce, di cui parlava un antropologo napoletano, fatta con i sassi raccolti nel mare, dunque, anche qui, niente pesce ma solo il suo odore.

Praticamente, piatti che sono un cenotafio, sapete, quelle sepolture senza le spoglie mortali, che sono un inno all’assenza e che temperano la mancanza.

Una cucina messa insieme con ciò che si ha sottomano, quello che possiamo fare anche noi se ci viene a trovare all’improvviso un amico e non abbiamo più nemmeno un barattolo di pomodoro: un piatto di spaghetti aglio e olio esce sempre, e non è detto che la serata vada malamente.

Anzi, in questi giorni mi viene da pensare che i mezzi di bordo non siano una limitazione ma una risorsa.

È dal bisogno che nasce il movimento, almeno così dovrebbe essere.

Rembrandt, La lezione di anatomia del dottor Tulp, 1632

Meglio mi sento.

Qui di solito il paragone migliore è con il banco del pesce, zona ancora da dissalare e ammollare.

Sto parlando del baccalà.

Che è in vendita anche in quei negozi che sembrano la morgue, pieni solo di contenitori gelidi, con all’interno tocchi di roba che, se spostata, emette suoni legnosi, toc toc, di rado connessi con il cibo.

Niente di lusinghiero, insomma, vi ricordo che, durante il loro duello, Peter Pan sconfigge Capitan Uncino obbligandolo a definirsi un «baccalà», cosa nemmeno troppo fuori luogo per un pirata abituato ai sette mari.

Le foto di gruppo, se possibile, sono ancora più difficili da riuscire rispetto alle foto di coppia, là si trattava di sistemare solo due persone, qui c’è una piccola folla, dunque, ci vuole un regista, ci vuole un artista.

In una parola, ci vuole la storia dell’arte.

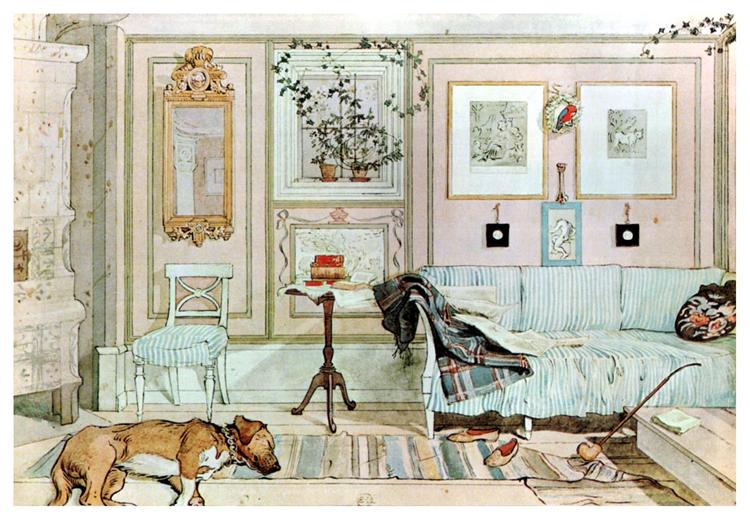

Carl Larsson, L’angolo del farniente, 1894-97

Appena mi vedono si mettono nell’angolo.

Fanno cose incredibili, si agitano, si spintonano, si sovrappongono.

I miei pesci rossi hanno deciso che io sono il loro cibo, quindi, il motivo della loro esistenza.

(Immagino anche della mia).

Hanno capito che il loro posto più vicino al mio posto a tavola è l’angolo anteriore destro della loro vasca: da qui guardano il mondo.

E mi dicono che è ora di pranzo.

Per loro è continuamente ora di pranzo, o di colazione, o di cena.

A guardarli infilati nel loro angolo prediletto mi è tornata in mente una mostra che ho visto tempo fa, piccolina, intelligente, per tanti versi sorprendente.

Le mostre dovrebbero servire a un sacco di cose, non solo a passare un paio d’ore diverse. Una mostra dovrebbe farti pensare.

Ricordavo di aver messo da parte del materiale. Sono andata nel mio studio, ho rivoltato quello che dovevo rivoltare, ho riempito due sacchi condominiali della spazzatura con carte che non mi servivano più, ho trovato quello che cercavo in due cartelle diverse.

E, nel frattempo, ho pensato.