Vincent, La ronda dei prigionieri, 1890

Pop, 1. Giorni fa, volendomi svagare, ho digitato sulla barra di Google «Pavarotti cattivo interprete».

Apriti cielo.

Non ero investita da una simile ondata di cattiveria al sapore di fiele dal luglio dello scorso anno, quando, dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, si è abbattuta sugli inglesi tutti una montagna di insulti.

E l’Italia aveva pure vinto.

Fair play, zero.

L’offesa più improbabile riguardava il fatto che loro guidano a sinistra, dunque, sono dei cretini.

A parte che qui bisogna stabilire chi è in realtà ad avere qualche deficit intellettuale, visto che siamo stati noi a esserci spostati a destra, prova ne sia che i carri, prima e ancora oggi i treni, tengono esattamente la medesima mano degli inglesi.

Ma, dicevamo, Pavarotti.

All’indomani della morte del tenore modenese, gli avvoltoi ne hanno fatto scempio.

Partito come «un ragazzo molto bello, semplice, amorevole», è diventato «una superstar molto determinata, aggressiva e in qualche modo infelice».

«Analfabeta musicale…le opere doveva impararle a fatica nota per nota con un tapeur (leggi un accompagnatore al piano, nota mia) paziente».

«A-ritmico per natura», non capiva la durata delle note di cui sopra e i rapporti che c’erano fra loro.

Insomma, quello che io definisco un cattivo interprete. Peggio ancora se pensiamo alla bellezza della sua voce, come si dice a scuola, si sarebbe dovuto applicare.

Inoltre: dotato di un appetito pantagruelico, ha perso e guadagnato nel corso dei trentasei anni della collaborazione con il suo agente 2.500 (duemilacinquecento) chili.

Petulante, con un ego ipertrofico, insofferente delle critiche, pigro, taccagno, infedele, vanitoso.

Dispotico: dietro le quinte, prima dell’esibizione, schioccava le dita per farsi portare la minestrina (che, evidentemente, fa bene alla voce. Devo provarci).

Mi fermo qui, anche perché, a forza di invettive, Pavarotti mi è diventato simpatico.

Voi sapete come sono le donne, sentimentali e sempre pronte a intenerirsi davanti alla vittima di turno.

Detrattori a parte, ho trovato ben più interessanti i commenti di coloro che hanno visto un po’ più in là.

Per esempio, quello che ha messo in luce le doti di star del cantante.

La sua intuizione di che cosa è il successo.

Iniziando il tour dei suoi famosi recital, pose una condizione: non gli importava del cachet, alto o basso, gli importava che tutti i concerti andassero esauriti.

Piena di finezza anche la narrazione di come ottimi cantanti si chiedessero dopo il concerto come mai il pubblico non era andato in visibilio visto che loro avevano cantato bene.

Pavarotti ragionava alla rovescia, vado a cantare e il pubblico in visibilio ce lo mando io.

E poi la sua relazione con gli artisti leggeri.

Sebbene io trovi imbarazzante il duetto fra lui e Zucchero in Va pensiero, se non altro perché Zucchero è più musicale di lui, questo significa avere davanti una folla oceanica in delirio.

Cosa che con l’opera lirica può pure essere possibile, ma senza arrivare mai a questi livelli.

Dunque, Pavarotti come icona pop.

E poi, giustamente, come chiosa il suo agente: «ci vuole un Pavarotti per fare un Pavarotti».

Pop, 2. Così come il follow the money, funziona bene anche il follow the people.

In un museo, dove c’è gente scatenata che scatta fotografie a raffica, esulta e si esalta, o c’è la Gioconda o c’è Vincent.

Lasciamo stare la Gioconda, che è come Isabella Rossellini: famosa perché è famosa.

E occupiamoci di Vincent.

Arrivato tardi a comprendere la sua vocazione di artista, in soli dieci anni, quanti gliene restano da vivere prima della morte, avvenuta per suicidio nel 1890, van Gogh ha una produzione prodigiosa: circa ottocento dipinti e un numero analogo di disegni.

Povero, sempre.

Infelice in amore.

Alcolizzato.

Gran fumatore.

Di umore instabile per un eccesso diffuso di sensibilità, con crisi allucinatorie e depressive.

Protagonista di gesti di autolesionismo, beve la trementina che serviva per diluire i colori; poco prima del Natale 1888 si taglia l’orecchio sinistro e lo offre a Paul Gauguin, che ha vissuto con lui ad Arles qualche mese e che prende la fuga, inorridito.

Matto? Non direi.

Probabilmente uno che viveva sopra le righe, come ogni tanto accade pure a noi, uno che si strugge nella sua ricerca artistica, che ci crede e che paga di persona il prezzo, altissimo, del conto che l’esistenza gli presenta.

Citando un critico, lo dico sempre: guai a chi non fosse capace di vedere la gioia che c’è nelle sue opere, del resto l’allegria dei colori è ciò che, cerchiamo di ricordarci, ci ha colpito la prima volta che lo abbiamo visto.

E mi sta bene anche l’interpretazione cristologica del taglio dell’orecchio: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo.

E chi è più Cristo di un artista.

E poi quanti piercing ed espansioni e tatuaggi e segni sul corpo vediamo in giro.

Ce n’è abbastanza per fare di Vincent un personaggio da leggenda, un eroe moderno.

Anche lui, un’icona pop.

Pop, 3. Sebbene un paio di miei amici (più o meno) scicchettini arriccino il naso e dicano che non si fa, a me piace molto che la bottiglia di champagne produca un po’ di rumore.

Senza, per carità, arrivare ai piloti di Formula 1, che quando vincono si tirano addosso un’intera Jéroboam (quattro volte la sciampagnotta) dopo averla agitata, e basta guardare come sono ricoperti di pecette per capire che certo non sono dei campioni di understatement, senza arrivare a questi eccessi, dicevo, la mia bibbia del bere, How to Drink di Victoria Moore, fra l’altro forse il mio libro più bello dal punto di vista tipografico, la pensa diversamente.

Victoria Moore, How to Drink, 2005

Nel capitolo dedicato al picnic, l’autrice, wine writer sapiente e brillante, attacca dicendo che il piacere del cibo che abbiamo preparato può sgonfiarsi (deflated) nel vedere arrivare «a far better picnic», ovvero un picnic meglio del nostro.

«It’s much the same story with drinks…: only rain ruins your fun more than the sound of someone else’s champagne cork popping».

Traduco: «È proprio la stessa storia con le bevande…solo la pioggia può rovinare il divertimento più del rumore del tappo dello champagne di qualcun altro che esplode».

Se in inglese, lingua potentemente onomatopeica, c’è il verbo to pop, che significa un sacco di cose, ma che qui ne significa una sola, vuol dire che possiamo fare pop pure noi.

Con buona pace dei tifosi dell’Italia che pensano che gli inglesi siano cretini, casomai anche quando stanno lì e si godono il loro picnic: mangiando olive, alici, pane e salame; oppure facendo il fuoco e tirando fuori cotolette e patate da grigliare.

Bevendo champagne.

Biglietto n° 28. La Ronda dei prigionieri di Vincent (1890). Un’occlusione, un restringimento, un intoppo.

Già c’era stata la fila di più di un’ora sullo spiazzo davanti alla Fondation Louis Vuitton nonostante i biglietti presi in internet.

Adesso, oltre alla folla che stava dappertutto, fuori dalla Galleria 7, il blocco.

Fra l’altro, in penombra, come accade nei luoghi di rito, perché tu ti possa concentrare e riflettere su quello che ti attende.

Personale disponibilissimo, una ragazza che chiede a una signora anziana in evidente difficoltà se vuole essere accompagnata senza essere strattonata e senza ulteriore attesa.

Ma che succede là dentro.

Vincent, succede.

Con un solo suo dipinto, che io chissà se ho visto quella volta della mostra ad Amsterdam per il centenario della morte.

Non me lo ricordo.

Siccome pratico il décalage come stile di vita, adesso parlo un momento del Natale visto che stiamo poco dopo Pasqua.

Anzi, c’è chi la Pasqua deve ancora festeggiarla, per esempio la ragazza che fa le ore (si definisce lei così) a casa mia, che è ortodossa.

Più o meno a Natale c’è l’episodio di automutilazione di Vincent.

E ti credo.

Le volte che avrei fatto anch’io qualcosa del genere.

Per apprezzare il Natale, bisogna essere o bambini felici o incoscienti.

Il disagio del Natale è descritto molto bene da Valeria Perrella in un romanzo che amo, Almarina, che ha il solo difetto di avere la copertina rigida e con una brutta fotografia stampata sopra.

(Se io penso a quanto è bello il libro di Victoria Moore, mi viene da piangere davanti ai nostri guai nazionali. Al momento, quelli che riguardano la nostra editoria).

Ancora una volta, tutto si tiene.

Il biglietto di oggi parla di un carcere e Elisabetta Maiorano, la protagonista del romanzo, insegna Matematica nella casa circondariale di Nisida, Napoli.

Lei è rimasta vedova di botto, come forse sarebbe bello invedovarsi, con Antonio, il marito, che muore all’improvviso, «con il cuore scoppiato nel petto».

In aula c’è una ragazzina rumena, l’Almarina del titolo.

Ha sedici anni: «il padre la violentò e la rovinò di mazzate».

Lei era scappata portandosi dietro il fratellino e in Italia aveva cercato di sopravvivere, fino a che non aveva rubato un cellulare.

La professoressa Maiorano chiede al Direttore di poterla avere con sé per i tre giorni di festa.

«- Non passeranno mai ‘ste settantadue ore, mannaggia.

– Questo vale per tutti, a Natale.».

Scambio fra Elisabetta e la collega Aurora mentre bevono birra a Bagnoli, Napoli, insieme ad altre donne, che «si sono liberate dal giogo della casa con il giogo della fabbrica e adesso fanno le commesse al Superò».

Ma, dicevamo: Natale.

Elisabetta cerca di tornare alla vita attraverso Almarina.

Fra l’altro le piace il comandante e, pure se lui è sposato e ha due figli ragazzini, come sempre Eros sta attaccato a Thanatos, e chi se ne importa delle mogli altrui e del resto.

Ma torniamo a Vincent, che si strazia e sta sempre peggio, al punto che nel mese di maggio 1889 si fa internare volontariamente nel manicomio di Saint-Rémy-de-Provence.

Lui, olandese, sceso nel Sud per trovare caldo e conforto.

E tu chiamalo conforto.

Non ha più a portata di mano il paesaggio provenzale, non ha modelli, è povero quanto a carta, tele e colori.

Allora, che fa.

Si rivolge alle copie di fotografie e di incisioni che gli manda il fratello Théo.

Per capire la relazione che hanno avuto questi due, non serve nemmeno leggere le lettere, basta vedere le loro tombe.

Le tombe di Vincent e di Théo

Vicine, uguali, Théo che muore dopo poco Vincent, avendo fatto tutto quello che ha potuto per stargli accanto, dall’invio di denaro, quel poco di cui disponeva, alla stima e all’affetto.

Siamo ad Auvers-sur-Oise, che gli studenti non riescono mai a pronunciare e che però, quando ci riesci tu, è un posto con un suono bellissimo.

E siamo a meno di trenta chilometri da Parigi e ci passa l’Oise, che è un fiume, che nasce in Belgio e si getta nella Senna.

Lì si è suicidato Vincent, all’età di trentasette anni.

In manicomio, lui lavora sulle copie di opere originali, in questo caso sull’incisione di poco precedente, 1872, di Gustave Doré, che si intitola Newgate. Il cortile degli esercizi.

Insomma, il luogo dove i detenuti del terribile carcere di Londra respirano un po’, si fa per dire, uscendo dalle celle.

Gustave Doré, Newgate, Il cortile degli esercizi, 1872

Di fronte a queste due opere, fate conto di trovarvi alle prese con la partitura, la seconda, quella di Gustave Doré, e all’interpretazione che ne fa il cantante o lo strumentista.

Quella di Vincent.

Che non riproduce alla lettera il modello, ma vi introduce alcune distorsioni, in tutto, punto di vista, inquadratura, realizzazione.

E che trasforma il bianco e nero iniziale in un dipinto in cui i blu e i gialli traducono i non colori originali.

Sembra di stare in un acquario, medesima sensazione di distacco e di altro mondo, come se gli alienati del manicomio fossero creature vive, ma la cui vita è diversa dalla nostra.

Il solo fatto di girare in tondo sembra il movimento dei pesci nella vasca, che non vanno da nessuna parte e passano il tempo come possono, chiusi, chiedendo, casomai e per una volta, di trovare le candeline accese sulla torta di compleanno.

Il solo fatto di girare in tondo sembra il movimento dei pesci nella vasca, che non vanno da nessuna parte e passano il tempo come possono, chiusi, chiedendo, casomai e per una volta, di trovare le candeline accese sulla torta di compleanno.

Al centro della composizione c’è un uomo con le braccia penzoloni, che ci guarda.

È facile riconoscere in lui un ennesimo autoritratto dell’artista: condannato a morte dalla vita stessa, di lì a poco quella vita gli sarà insopportabile e lui deciderà di porle fine.

Vincent, La ronda dei prigionieri, 1890, part.

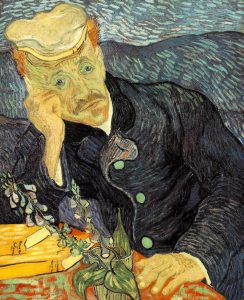

Esce dal manicomio nel maggio del 1890 grazie all’accoglienza del Dottor Gachet, che dipinge, guarda un po’, nell’atteggiamento del malinconico.

Vincent, Ritratto del dottor Gachet, 1890

Dopo due mesi, tutto si conclude.

L’opera, acquistata da uno dei fratelli Morozov per tempo, è conservata nel museo Puškin di Mosca.

Io l’ho incontrata (e come fai, in casi come questo, a non parlare di un incontro) di recente a Parigi nella mostra Icônes de l’art moderne alla Fondation Louis Vuitton.

Stanley Kubrick l’ha citata nel suo film che da noi si chiama Arancia meccanica (1971).

Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, 1972

State bene e se proprio volete sentirvi pop, almeno apritevi una bottiglia di champagne producendo un elegante ma ben udibile rumore: da qualche parte ho letto che bisogna segnalare al mondo la nostra presenza, ché quello è distratto e indaffarato e come niente manco ci guarda.

* Se volete abbonarvi a questa Newsletter, il link è qui

** L’illustrazione di apertura è di Lorenzo Rocco

*** L’assistenza tecnica è di Virgilio Piccardi

**** Una delle esperienze più belle di insegnamento che ho fatto si è svolta nel carcere romano di Rebibbia. I detenuti del G8, tutti uomini con reati seri sulle spalle, avevano un occhio attentissimo ai dettagli e volavano ben al di là delle sbarre. La siepe dell’Infinito di Leopardi, quella che invece di essere un ostacolo potenzia la fantasia, funziona anche al chiuso e quando la storia dell’arte, fra tutte le cose che può fare, diventa speranza e chiave di accesso al mondo. Se mi rimetto in sesto tecnicamente parlando, ovvero parlando nel senso tecnico, già ho fatto tutti i passi per proporre qualcosa di simile ai Castelli. Darò notizie