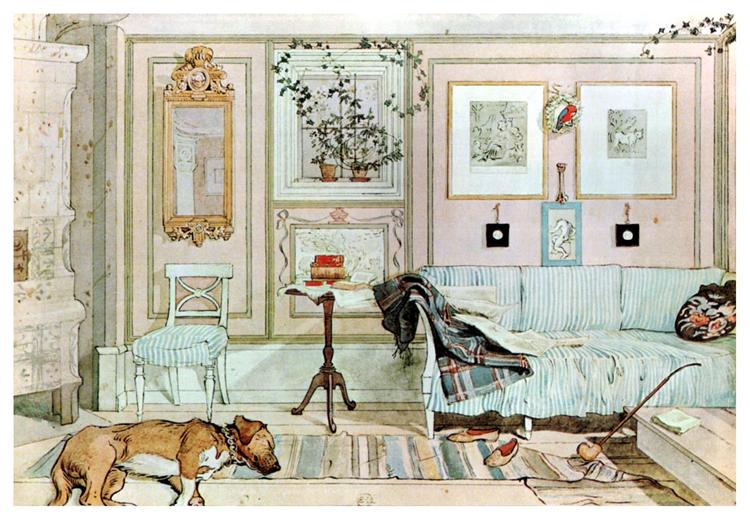

Carl Larsson, L’angolo del farniente, 1894-97

Appena mi vedono si mettono nell’angolo.

Fanno cose incredibili, si agitano, si spintonano, si sovrappongono.

I miei pesci rossi hanno deciso che io sono il loro cibo, quindi, il motivo della loro esistenza.

(Immagino anche della mia).

Hanno capito che il loro posto più vicino al mio posto a tavola è l’angolo anteriore destro della loro vasca: da qui guardano il mondo.

E mi dicono che è ora di pranzo.

Per loro è continuamente ora di pranzo, o di colazione, o di cena.

A guardarli infilati nel loro angolo prediletto mi è tornata in mente una mostra che ho visto tempo fa, piccolina, intelligente, per tanti versi sorprendente.

Le mostre dovrebbero servire a un sacco di cose, non solo a passare un paio d’ore diverse. Una mostra dovrebbe farti pensare.

Ricordavo di aver messo da parte del materiale. Sono andata nel mio studio, ho rivoltato quello che dovevo rivoltare, ho riempito due sacchi condominiali della spazzatura con carte che non mi servivano più, ho trovato quello che cercavo in due cartelle diverse.

E, nel frattempo, ho pensato.

Oggi, allora, parliamo di angoli.

In geometria l’angolo è «la regione di piano compresa tra due semirette, dette lati dell’a., uscenti da uno stesso punto, detto vertice». Ma a noi interessa lo spazio, quindi, in esso, l’angolo è la «regione…compresa tra due o più piani che s’intersecano in uno stesso punto».

E fin qui ci siamo tutti.

Però, poi, ti rendi conto di quanti angoli hai nella tua esistenza e di quanto sia cattiva la loro reputazione: l’assassino attende la sua vittima dietro l’angolo; la lascia, poi, nell’ombra più profonda, che è anch’essa in un angolo; in una casa gli angoli sono sempre problematici, necessitano, per esempio, di una pulizia più accurata; cerchi qualcuno nei quattro angoli della Terra; disponi solo di un angolo cottura perché vivi in uno spazio ristretto.

Questo da una parte.

Dall’altra l’angolo offre anche protezione: guardate la bellezza de L’angolo del farniente di Larsson che vi ho messo in apertura e sappiate che non ho dovuto tradurre il farniente, che si chiama proprio così anche in altre lingue.

Calcio d’angolo o dalla bandierina

Di angoli tranquilli dove rifugiarci siamo tutti alla ricerca; nel linguaggio militare l’angolo morto è una «zona al riparo dal tiro delle artiglierie»; il calcio d’angolo è un’opportunità per poter segnare; il gioco dei quattro cantoni usa un sinonimo dell’angolo e anche il canto ha la medesima funzione; il bar all’angolo porta subito con sé il senso dell’accoglienza; nella mappa di Manhattan, proprio grazie alla segnalazione dell’intersezione delle strade attraverso l’angolo (corner), è facilissimo muoversi e trovare un indirizzo.

Manhattan

Dunque, non tutti gli angoli vengono per nuocere.

E in arte?

Ci sono state rare esperienze agli inizi del secolo XX. Vi mostro, per esempio, quella fatta da Georges Braque, che aveva sistemato una scultura in un angolo dell’hotel Roma a Parigi.

Georges Braque, Hotel Roma, Parigi, 1917

L’opera è stata distrutta e la conosciamo solo attraverso una fotografia, ma è interessante proprio perché lo spirito cubista conduce l’artista a sperimentare uno spazio che di solito è tenuto fuori dal campo della creazione.

Tolte queste poche esperienze, la questione dell’angolo è messa da parte e si ripresenta solo intorno agli anni ’60.

Fino a quel momento il quadro sta bene al centro del muro e la scultura vuole del vuoto intorno.

Mi viene in mente, però, che Bernini aveva pensato le sue sculture della Galleria Borghese perché stessero in un angolo, laddove oggi esse sono messe, trionfalmente, al centro di ciascuna sala.

Gian Lorenzo Bernini, David, 1623

Variazione non di poco conto, dato che la decisione teatrale dell’artista di stabilire lui il punto di osservazione è stata vanificata da questa messa in scena successiva.

Da essa, fra l’altro, deriva la mia sensazione fissa di timore, ogni volta che vedo, mettiamo, il David, che il giovane pastore si muova e mi colpisca con il suo sasso.

Metterlo in un angolo significava neutralizzarlo o aumentare il gioco della fantasia, che tutto immagina?

Ma torniamo agli anni ’60 e al loro gusto della sperimentazione.

Robert Morris, Corner Piece, 1964

Vi faccio vedere qualcosa, per esempio ciò che crea Robert Morris, che lavora spesso con forme geometriche, che qui fa scendere un triangolo da un angolo del soffitto fino quasi al suolo. Ed è quel quasi che diventa per noi una minaccia: non è che il triangolo è capace di crescere ulteriormente e di invadere lo spazio, anche quello nostro?

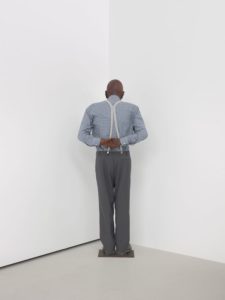

Qualche tempo dopo il tedesco Martin Kippenberger gioca e rilancia: essendo stato accusato dalla stampa di essere un cinico ubriacone, fa una specie di ironico ritratto di se stesso in una scultura di formato reale.

Martin Kippenberger, «Martin, va’ nell’angolo e vergognati», 1989

E lo colloca in un angolo.

Se capiamo quest’opera, e la capiamo certamente, è perché abbiamo ricordi personali di punizioni simili. Essere mandati in un angolo a vergognarci è evidentemente un linguaggio comune al quale siamo tutti sensibili.

Ora voglio farvi vedere un’altra installazione d’angolo, che ha diversi sapori.

È proprio il caso di dirlo.

Feliz Gonzales-Torres è un artista capace di farci pensare e, nello stesso tempo, di divertirci.

I suoi mucchi di caramelle, o di cioccolatini o di altri dolcetti, sempre scelti sulla base delle tradizioni legate al luogo nel quale esponeva (per esempio, Baci Perugina a Perugia), sono pensati per essere consumati dal pubblico. Che si china, prende dall’ammasso, scarta, mangia, non sa dove mettere la carta.

Felix Gonzales-Torres, Senza titolo, 1991

Io ho visto per la prima volta quest’opera al MoMA a New York. Mi ci sono pure seduta accanto, ho osservato le reazioni della gente, ho preso io stessa tre caramelle, che ho portato a Roma e che ho mostrato più di una volta in aula dicendo «Questa è un’opera d’arte».

La sera, quando sono ripassata alla fine della mia visita, il mucchio era quasi stato consumato del tutto. Gli addetti ai lavori avrebbero rimpiazzato le caramelle mangiate dal pubblico di lì a poco.

E già tutto questo dinamismo sarebbe bastato.

Aggiungo però che ogni catasta di dolcetti ha il medesimo peso corporeo dell’artista.

Che si offre simbolicamente in pasto.

Vi ricorda qualcosa? «Prendete e mangiatene tutti».

Essenza cristologica dell’arte contemporanea, ritorna sempre.

Dobbiamo stare all’erta, dobbiamo essere aperti.

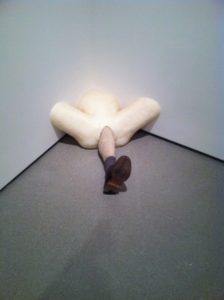

L’americano Robert Gober ama spaventarci, preoccuparci, ricordarci che ogni cosa è possibile.

Robert Gober, Uomo che esce fuori da una donna, 1993

Ricorre in lui la gamba che spunta da un muro, che ci fa pensare che dall’altra parte ci sia un corpo, che qualcuno sia stato fatto a pezzi.

Parlando del nostro angolo, una delle sue gambe spunta fuori nientemeno che da qualcosa di molto simile a una vagina, che, come posizione naturale, sta fra le gambe.

E stanno tutti all’angolo, lei che partorisce e il neonato, anzi, un pezzo di esso, solo un piede con un mezzo arto attaccato. Ma c’è un calzino e pure una scarpa.

Se trovate quest’opera disturbante, sono d’accordo con voi: il sesso di cera, la gamba pelosa.

Però, a volte (spesso), un’azione di disturbo ha conseguenze più interessanti di una carezza.

Non volevamo metterci a pensare?

E i nostri, in tutto questo.

Michelangelo Pistoletto fa quello che fa sempre, ciascuno di noi è condannato a ripetersi all’infinito.

Michelangelo Pistoletto, Divisione e moltiplicazione, 1973-1990

Usa, allora, i suoi specchi, che già sono qualcosa di complesso, voi pensate solo al fatto che siano capaci di scambiare la destra con la sinistra, insomma, noi, allo specchio, ci vediamo sempre al rovescio, a me questa cosa sembra orribile e sublime nello stesso tempo.

E stavolta ne prende due e li colloca d’angolo, all’altezza del busto e del volto.

Che succede, secondo voi?

Succede che lo spettatore diventa il suo proprio spettacolo, che lo voglia o no, succede che la sua testa è moltiplicata per se stessa, che lui stesso si moltiplica fino all’ossessione, alla fine uno ha voglia solo di liberarsi di questo ingombro.

Un gioco crudele, laddove, sono d’accordo, ciascuno di noi, per conciarsi adeguatamente, dovrebbe avere in casa una specchiera a tre ante, nella stanza da bagno e in guardaroba, non sembra anche a voi, quando vi vedete di profilo, di non riconoscervi; non sembra anche a voi, se vi vedete di spalle, di chiedervi ma chi è questo.

Orrore e meraviglia dell’arte, che ci presenta a noi stessi.

Basta così.

Troppi, troppi angoli, anormali, fastidiosi, imbarazzanti.

Assurdi.

Certo, conosciamo tutti quella canzone romanticissima e straziante di Aznavour nella quale lui ci racconta come fu che lei fu corteggiata da un altro.

Praticamente la medesima situazione raccontata da Lucio Battisti pochi anni dopo in Mi ritorni in mente.

Battisti è più moderno.

Anzi, dobbiamo dire Battisti-Mogol.

E qui vi voglio raccontare una cosa. Un mio collega e amico, raffinato e intelligente, incontrato una volta all’Opera la sera in cui davano Le Nozze di Figaro, disse che Mozart-Da Ponte erano come Mogol-Battisti.

Giusto, lo cito sempre e lo ringrazio ancora una volta.

Ma torniamo a Charles Aznavour.

La sua canzone E io fra di voi, nella versione originale si intitola Et moi dans mon coin, che, tradotto, significa E io nel mio angolo. Ed è una canzone piena di angoli.

Du coin de l’œil

Toi tu t’énerves

Dans ton fauteuil

Lui te caresse

Du fond des yeux

Toi tu te laisses

Prendre à son jeu

Si je ne dis rien

Je remarque toutes choses…

Tu ti innervosisci nella tua poltrona

Lui ti accarezza

Dal fondo degli occhi

Tu ti fai prendere dal suo gioco

E io nel mio angolo, anche se non dico niente,

Noto tutto…

Quante volte nella vita ci siamo trovati come pugili all’angolo?

Almeno, stasera abbiamo capito anche quale è il senso di tutto questo.

E abbiamo una bella colonna sonora per consolarci.

Vado a dirlo ai miei pesci rossi: che è ora di cena e che pure loro, a modo loro, sono un’opera d’arte.