Sono di quelli che preferiscono bere che mangiare.

Bere mi fa un altro effetto.

Sono disappetente, mi sono dovuta far spiegare la Gola perché non la capivo.

Sono una che si coltiva l’anima.

Sto attenta a quello che mi metto in corpo, in tutti i sensi, senza che diventi un’ossessione.

L’unico motivo per cui non indosso gli abiti che indossavo vent’anni fa, è che li ho buttati tutti.

Da un po’ sono anche capace di guardare senza inorridire quelli che si ingozzano di cibo.

Mi sono fatta spiegare da un medico come fanno.

Il medico me lo ha spiegato.

Resta però il fatto che quelli che si ingozzano come animali mi annoiano.

Però mi piace il fritto.

E lo mangio e lo faccio almeno una volta a settimana e lo considero uno dei raggiungimenti più alti dell’arte della cucina.

E guardo con sospetto quelli che dicono: «Fa male».

A me fanno male i dispiaceri.

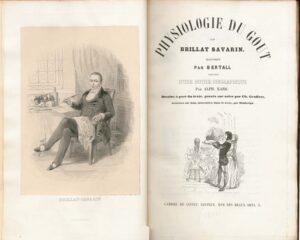

Per cose mie, chiamiamole, di studio, che è poi come chiamarle di vita o di piacere, riprendo Brillat-Savarin e la sua Fisiologia del gusto.

Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, 1826

Ogni volta che mi capita in mano questo librino, che io ho in una bella edizione francese con una lecture di Roland Barthes, mi chiedo perché quelli che amano ingozzarsi non ce l’abbiano sul tavolo da notte, così come i protestanti hanno la Bibbia.

Dentro c’è tutto: le riflessioni su ciò che significa mangiare; la definizione dell’appetito (secondo me, quello che muove l’esistenza. In tutti i sensi); l’analisi della sete e delle bevande; la Gola, quella che a me sfugge; la digestione, il riposo, il sonno; i sogni; l’obesità; la magrezza; il digiuno; l’esaurimento; la morte.

Mi sembra che non manchi niente.

Anche perché il finissimo gastronomo, un giurista e un politico (c’è da stupirsi, nell’un caso e nell’altro) a tutto questo aggiunge qualche narrazione squisita, racconti brevi, digressioni, cosette, che ti fanno pensare che sia vero quello che dice lui: che solo l’uomo di spirito sa mangiare.

E tralascio quello che dice Barthes nell’introduzione: che, come tutti gli edonisti, Brillat-Savarin «sembra avere un’esperienza viva della noia».

E io che pensavo che gli edonisti mai si annoiassero.

Ma forse li conosco male.

E li sopravvaluto.

Comunque, vengo al dunque. In uno dei suoi raccontini, anzi, in una di quelle che lui chiama Meditazioni, per la precisione la VII, Brillat-Savarin espone una Teoria della frittura.

Attacca descrivendo una bella giornata di sole, le strade, cosa rara, che non sono piene di fango e di polvere (le strade nostre sono piene di altro, che ci volete fare).

E riferisce il colloquio fra le professeur, che è uno la cui fronte indica «studi severi», esattamente ciò che sul viso di una donna sarebbe una tragedia, e la cui bocca rivela «il gusto delle distrazioni amabili», con il suo Maître La Planche che, si intuisce, è lo chef incaricato della cottura.

Che ha preso una cantonata e che ha portato in tavola «una sogliola trionfale che ci avete servito pallida, molle e scolorita».

E allora le professeur, magnanimo come sempre sono quelli della categoria, riprende il discorso e spiega.

Bisogna stare molto attenti ai liquidi che si espongono all’azione del fuoco.

Insomma, la faccio breve, gli alimenti in loro immersi rischiano di rammollirsi, di restringersi, di colorarsi troppo, ovvero di carbonizzarsi.

Le cose fritte sono gradite nelle feste: esse vi introducono una variazione piccante.

Sono belle a vedersi.

Si mangiano con le mani (quando lo incontrate, salutatemi il finger food. Brillat-Savarin scrive nel 1826).

E piacciono alle donne.

Trovo questa cosa molto interessante. Io amo sporcarmi la mani solo a casa mia, fuori, mi dà fastidio.

Da me ho tutti i mezzi per pulirmi. O rimanere sporca.

Fuori, finisce che, praticamente sempre, devo chiedere altri tovaglioli.

Perché altrimenti: la borsa, quello che ho addosso, la chiavi della macchina.

Se sono venuta con la macchina mia.

Ma come si fa a non capire che una donna ha bisogno di un tovagliolo vero.

Comunque, stavamo dicendo.

Le professeur dice che tutto il merito di una frittura viene dalla surprise

(e se lo dice le professeur): «è così che si chiama l’invasione di un liquido bollente che carbonizza o brucia, nel medesimo istante dell’immersione, la superficie esterna del corpo che gli è sottomesso».

Definizione magistrale della frittura.¯Che è quando un liquido bollente abbia acquisito abbastanza calore perché la sua azione sia brusca e istantanea.

E esso arriva a quel punto dopo essere stato esposto per un tempo sufficiente a un «fuoco vivo e fiammeggiante».

Ma dai.

Ditemi voi se mai avete sentito una narrazione più metaforica e giusta del colpo di fulmine.

Vi è mai successo?

A me, sì.

Dunque, so che esiste.

E dopo il momento flamboyant, bisogna moderare il fuoco, perché la cottura non sia troppo precipitosa, badando a «che i succhi che voi avete racchiuso subiscano, attraverso un calore prolungato, il cambiamento che li unisce e che rialza il gusto».

Credo che sia sufficiente.

Ma no.

Voglio aggiungere un piccolo omaggio a un’azienda che si occupa di design e che seguo da anni e che nella piccola frittura si identifica: https://petitefriture.com/fr/.

E poi voglio ricordare una giovane donna, una ragazza cinese, con la quale ho tanto lavorato all’Accademia di Napoli: molto brava, puntuale, chiusa come un riccio, non mi ha lasciata entrare più di tanto nella sua vita.

E un po’, sebbene io sia molto riservata, mi è dispiaciuto rimanerne fuori.

Lei una volta mi disse che per quella cosa molto aveva «soffritto».

E mai descrizione di un dolore mi sembrò più appropriata e bruciante.

Mando dunque un pensiero alla cinesina, il cui nome, tradotto, era Fiocco di Neve.

Augurandole le cose migliori.

E che non debba più esporsi a fuochi che nella vita non servono a niente, che bruciano e che non sono capaci di cuocere.

Laddove, invece, un fuoco autentico cuocere, almeno quello, dovrebbe farlo.