Dante Gabriel Rossetti, Lizzie Siddal, 1860

Tu sei sopra di me

e sei rovesciamento: il gran mare dell’essere –

mi anneghi e mi dai forma, forma che non sapevo

(e allora sarò qui, sempre come un devoto,

a omaggiarti i capelli, e le dita e la pelle…Andrea Donaera, VII; Quoddam pelagus

L’uomo è alto e indossa stivali di gomma.

In mano ha un falcetto.

Abbiamo appuntamento al cancello. Ho preso per tempo la Northern Line e l’atmosfera da subito si è fatta gotica.

Di solito si impara a proprie spese. Qui sto imparando a mio vantaggio che ci sono luoghi al mondo in cui, se sei uno studioso e hai bisogno di qualcosa, informazioni, libri, immagini, trovi chi ti aiuta.

Pure se chiedi che ti aprano un cimitero.

Quello di Highgate, a Londra, è diviso in due parti, East e West, la prima, quella orientale, la più antica, fu inaugurata nel 1839 e divenne presto alla moda, ci furono investimenti, fu disegnato il suo paesaggio con piante esotiche.

Interessanti interventi architettonici gli assicurarono presto la fama di principale camposanto della città.

Qui, nella notte del 4 ottobre 1869, illuminata da un falò che era stato acceso per disperdere esalazioni malsane, si consumò uno degli episodi più inquietanti e struggenti della decadenza.

La tomba numero 5779 fu riaperta per recuperare un manoscritto.

Quello delle poesie di Dante Gabriel Rossetti, che lui aveva deposto nella bara della moglie Lizzie Siddal, morta suicida per avere ingerito una dose massiccia di laudano una sera del febbraio del 1862, quando lui l’aveva lasciata sola, trattandola brutalmente, e se ne era andato a cena in un ristorante di Leicester Square, in compagnia di amici e modelle.

Ma procediamo con ordine.

Lei è alta.

Ben fatta.

Ha un collo nobile, occhi verdi-azzurri che scintillano, palpebre grandi, carnagione che splende.

E una profusione di pesanti capelli oro-ramati.

In tanti li avrebbero definiti rossi.

Lei ha più o meno vent’anni.

Lei è già tisica e di tisi si sarebbe consumata.

Gli ingredienti per la storia romantica ci sono tutti.

Inoltre, lei fa la commessa da una modista, la sua apparizione avviene dietro una cappelliera e rientra quindi in quel novero di ragazze attraenti, stuzzicanti, magnetiche, che hanno tracciato la storia della seduzione nel XIX secolo, grisettes, lorettes, midinettes, categorie di giovani donne che hanno una qualche relazione con l’abbigliamento e che tengono quindi in mano, più o meno metaforicamente, un filo di qualche genere, non sempre quello del loro destino.

Elizabeth Eleanor Siddal, detta Lizzie, diventa modella per i giovani artisti della cerchia dei Preraffaelliti, che amavano la condivisione, delle idee, dei soggetti e delle donne.

Il dipinto più famoso per il quale lei posa in questo periodo è la Ophelia di Millais, un autentico tour de force di bravura e virtuosismo.

Sir John Everett Millais, Ophelia, 1851

L’autore iniziò a dipingere lo sfondo nel 1851. Fedele ai principi di verità preraffaelliti, si recò nel Surrey, dove fu divorato da mosche che lui stesso definisce muscular, fu denunciato perché aveva calpestato un prato e rischiò di finire in acqua con tutto il cavalletto per un colpo di vento, divenendo così intimo di Ofelia, affogata pure lei.

Di ritorno a Londra il martirio non finì e coinvolse un’altra vittima: acquistato uno splendido abito antico con ricami di fiori in argento, in realtà vecchio e sporco, che gli costò quattro sterline, lo mise addosso alla modella.

Che posò quattro mesi in una vasca da bagno piena di acqua tenuta calda da lanterne, che a un certo punto si ruppero, lasciando la povera Ophelia al freddo.

Lei si prese un brutto raffreddore.

Il padre di lei perseguì l’artista per vie legali.

L’artista pagò il conto del dottore.

John Everett Millais, Studio per Ophelia, 1851

Buon per noi, che oggi ammiriamo la fioritura del capolavoro, rose, il salice shakespeariano, le pansè, le viole, i non-ti-scordar-di-me. E i papaveri, che sono un simbolo di morte e che per Lizzie sono anche un presagio: il laudano con il quale lei si suicida è un derivato dell’oppio e l’oppio viene dal papavero.

Del resto ormai sappiamo che le donne erano, nell’Inghilterra del XIX secolo, le principali consumatrici di narcotici e invocazioni all’oppio e ai papaveri sono una peculiarità delle poetesse dell’epoca.

E Lizzie appartiene al genere, per quanto mortificata dall’esuberanza di Rossetti, che presto la rivendica solo per sé, ne diventa furiosamente geloso, non la presenta nemmeno ai genitori e si chiude con lei in un appartamento di Chatham Place, vicino a Blackfriars Bridge, nelle cui stanze, «buie, fredde e umide», si consumò una storia d’amore assoluta, in cui spesso mancava il denaro e di frequente non mancavano intrighi con altre donne.

Lui aveva inoltre un temperamento indipendente, andava a letto quando gli pareva, dipingeva quando aveva l’ispirazione, non si occupava di questioni economiche, entrava come una furia nei ristoranti per consumare un pasto, era l’artista del quale l’allievo e amico Burne-Jones avrebbe detto «Io non conobbi mai nessuno che suggerisse, quanto Rossetti, la superstizione secondo cui gli dei sono gelosi delle possibili imprese degli uomini».

Lei per lui è perfetta: arrendevole e passiva come una colomba, incline alla fantasticheria, alla malinconia e al letargo drogato, «bella come l’immaginazione», cenciosa quanto basta a fare bohème, infelice e depressa, è comunque e soprattutto dotata dell’oggetto più acceso del feticismo di Rossetti: i capelli.

Lui è infatti un autentico hair-mad, che per tutta la sua carriera, complici gli incontri e l’epoca, esprime questa sua mania, come ha fatto Petrarca con Laura nei sonetti o Morandi con le bottiglie, in infinite variazioni sul tema, in ritorni continui, in sfumature, dettagli, cambiamenti minimi che sono la prova dell’ispirazione inesauribile che lei offre a lui.

Staccare Rossetti dalle sue modelle è praticamente impossibile, lui lavora su scambi di volti e di identità, rincorre a periodi sempre il medesimo tipo di donna, conferma la teoria secondo la quale lo scrittore scrive sempre la medesima storia e il pittore dipinge sempre il medesimo quadro.

Dal 1851 lei posa solo per lui. Dunque, abbiamo undici anni di ossessione, anche se l’ossessione a un certo punto si incrina perché lui ha altro da fare e perché conosce altre donne.

Anche se le ricomparse sono costanti.

Individuare la datazione dei disegni non è facile, fra l’altro lei indossa per almeno otto anni lo stesso modello di abito.

E tutto contribuisce a collocarla fuori dal tempo, in una dimensione simbolista che si apre su un altro mondo, quello interiore del sogno e del silenzio.

- D.G. Rossetti, Elizabeth Siddal

- D.G. Rossetti, Elizabeth Siddal

- D.G. Rossetti, Elizabeth Siddall Plaiting her Hair

Accadono anche delle cose. Mentre la salute di lei declina progressivamente, John Ruskin, il più grande critico d’arte del XIX secolo, comincia a comprarle dei disegni. Sì, sotto l’influsso di Rossetti, Lizzie si è infatti messa all’arte e il suo mecenate e protettore le offre centocinquanta sterline l’anno, una specie di pensione, legata ai dipinti, ma accresciuta da altre donazioni che sarebbero servite per soggiorni in località salutari, Hastings, stazione balneare vittoriana o Susa, sul versante italiano delle Alpi.

La tisi è un morbo che corrode lentamente e che dà tutto il tempo di vivere in uno stato di perenne minaccia.

Rossetti non ha ancora sposato Lizzie, comincia la fase dei rimorsi e dei sensi di colpa, le nozze si celebrano tardivamente nella chiesa di St Clement a Hastings il 23 maggio del 1860.

Quanto poco tempo rimane.

Dante Gabriel Rossetti, How They Met Themselves, 1860

Nel corso della luna di miele a Parigi lui affronta il tema del Doppelgänger, ovvero del doppio, inquietante e portatore di morte, come se incontrare se stessi fosse fatale.

E per lei fu tale.

Lei soffriva di terribili nevralgie, partorì una bambina nata morta, cominciò a prendere dosi sempre più forti di laudano, fino a quella sera in cui ne chiese al marito altro e ancora altro, così insistentemente che lui, esasperato, le cacciò la bottiglietta in mano dicendole: «E allora bevitela tutta».

Lo raccontava dopo anni Oscar Wilde.

Al ritorno a casa, Rossetti la trovò moribonda e il Coroner, incaricato di indagare su quel decesso così sospetto, chiuse l’inchiesta con il verdetto di morte accidentale.

Comunque, lei aveva appuntato sul cuscino un biglietto in cui spiegava il suo gesto.

Io vorrei essere morta, o mio nemico, mio amico, io vorrei essere morta, con una pietra ai miei stanchi piedi e una pietra alla mia stanca testa

La mia vita sembra paralizzata nella tristezza

Come un giglio in un ruscello gelato

Non ho occhi se non per il sole

Signore, Signore, nel ricordo di colui che ho perduto

Signore, non dimenticarmi

Rossetti, sebbene un amico cercasse di dissuaderlo, decise di sacrificare il manoscritto delle sue poesie e lo pose nella bara, sotto i capelli di lei.

Il dolore porta con sé molti sentimenti, anche violenti, che spesso ci nutrono e ci danno ulteriore e inattesa vita.

Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, 1864-70

Con Beata Beatrix Rossetti realizza il suo capolavoro. Dipinge potentemente, torna sul tema a lui caro dell’identificazione di sé con Dante e di lei con Beatrice, il Poeta è in lutto per la morte della donna amata, proprio come lui.

L’ora della morte di Beatrice, le nove, è citata nella meridiana, Amore compare in rosso sulla sinistra sullo sfondo ed è rossa anche la colomba con l’aureola, che simboleggia lo Spirito Santo, che depone nelle mani raccolte di lei un papavero, che allude al laudano.

Da Lizzie sarebbero discese molte eteree bellezze fin de siècle, alcune ambiguamente androgine, altre ancora, maschili.

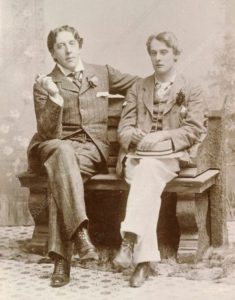

Oscar e Alfred

Nessuno dubita che la passione di Oscar Wilde per lord Alfred Douglas avesse striature preraffaellite, il verme era nel frutto da un pezzo e si trattò solo di vederlo completare il suo lavoro.

Quando Rossetti, in crisi di ispirazione, si decise finalmente a recuperare il suo manoscritto, erano passati sette anni dall’inumazione.

La tomba della famiglia Rossetti nel Cimitero di Highgate, Londra

Di quella cerimonia inaudita vi ho parlato all’inizio.

Quello che non vi ho ancora detto è che la passione di Rossetti per la capigliatura di Lizzie non si era esaurita.

Qualcuno dei presenti raccontò infatti dopo qualche tempo che, all’apertura della bara, tutti videro che i bei capelli di lei non solo avevano conservato il loro sontuoso colore, ma che avevano continuato a crescere dopo la morte.