In quanto femmina, da ragazza mi era interdetto viaggiare.

Non passava nemmeno per la mente, ai miei carcerieri, che uno spostamento avrebbe aperto i miei orizzonti. Anzi, a rifletterci sopra adesso, secondo me agli aguzzini questa cosa era chiarissima ed era proprio questo il principale motivo per cui dovevo languire fra casa a scuola: perché, insieme agli orizzonti aperti, loro sapevano benissimo che la mia testa si sarebbe riempita di grilli, ovvero di idee fantastiche, una più brillante dell’altra.

Facendola breve.

Quando finalmente e dopo anni riuscii a conquistare il permesso di stare qualche giorno fuori e mi fu offerta la possibilità di andare a Londra, pensavo che il mio cuore non avrebbe retto a tanta emozione.

Sopravvissi.

E ciò nonostante lo stupore violento che suscitò in me il primo impatto.

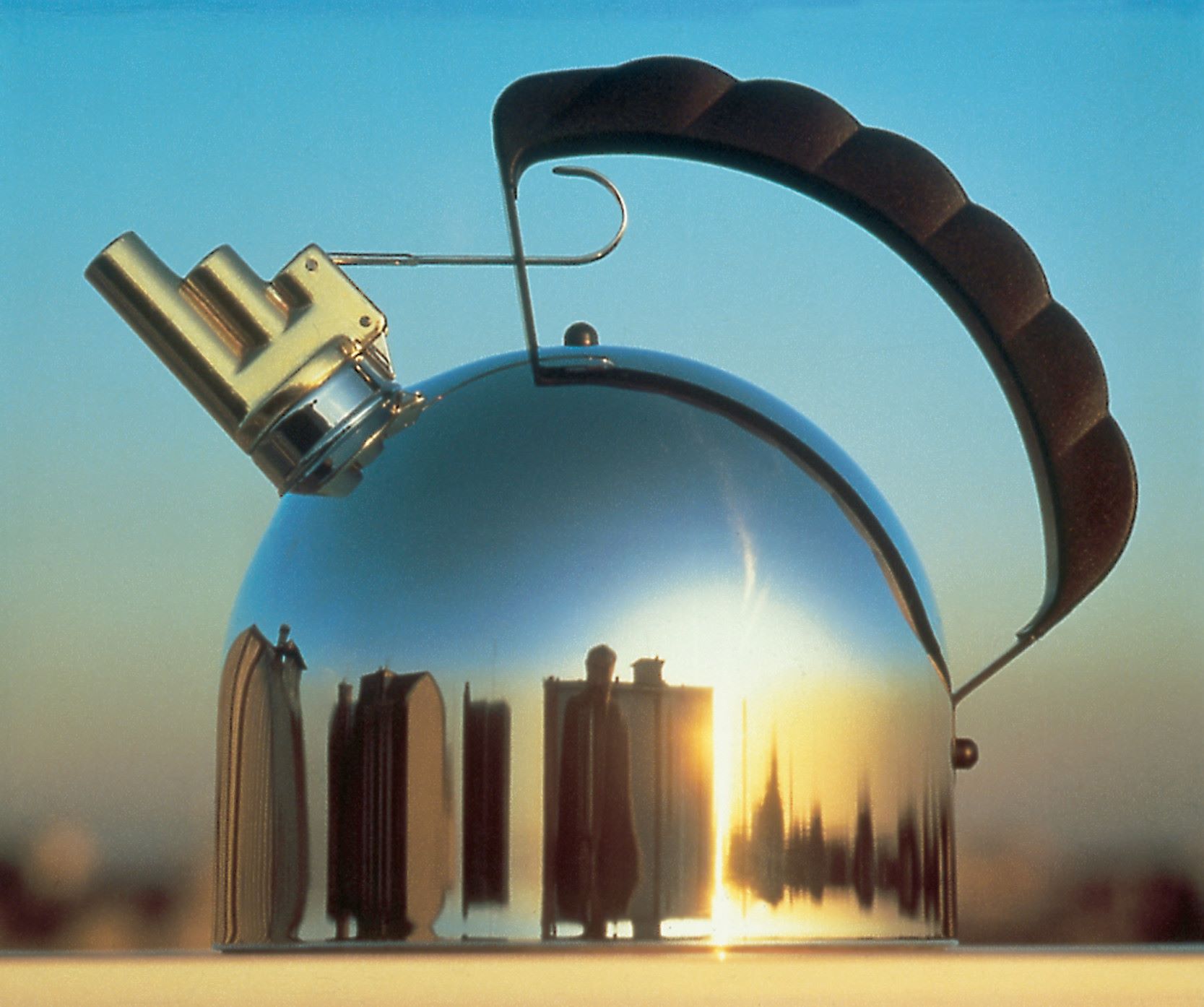

Per la precisione, tre cose mi colpirono: che la città esistesse veramente, tale e quale a come l’avevo studiata per anni nel corso delle mie lezioni di inglese, tutta, Kensington Gardens e Buckingham Palace in testa; che i londinesi guidassero davvero a sinistra; che nella stanza dell’albergo ci fosse quell’oggetto strano, di cui faticavo a capire il funzionamento, messo lì per il mio comfort, so british, magnetico, che scoprii essere un bollitore elettrico, da loro chiamato, familiarmente, kettle.

Lo volevo.Desideravo violentemente che entrasse nel mio panorama domestico.

Quello che non avevo calcolato, era la stramberia degli inglesi: presa elettrica diversa, diversa tensione, dopo aver acquistato il dispositivo, probabilmente non avrei potuto utilizzarlo.

Mi rassegnai, dunque, a far bollire l’acqua in un pentolino, mi ero già convertita al tè per puro snobismo, bevevo tè la mattina e il pomeriggio alle cinque con le amiche, senza pensare che quel tè lì tardivo mi faceva malissimo perché la notte non dormivo, per non parlare di quanto mi guastava l’appetito serale quel biscottino che mordicchiavo a fatica, il tutto mentre le altre persone si abboffavano, considerando il rituale del tè come un aperitivo (io sono una disappetente e, a un certo punto, ho imparato a non mangiare mai fuori pasto).

Col tempo mi cominciai a comprare dei bollitori appositamente pensati, ma da mettere sul gas, quello in alluminio con il coperchietto e poi, finalmente e appena mi fu possibile, quello design.

La mia scelta cadde su quest’oggetto, che vi presento.

Carino, eh? Ma aspettate un momento a dirlo.

Nelle intenzioni del designer tedesco a nome Richard Sapper (tenetelo d’occhio) il bollitore si sarebbe dovuto riempire d’acqua, poi lo si sarebbe messo sul fuoco e, qui stava il bello, avrebbe segnalato che la temperatura era giunta a termine tramite l’emissione di due note musicali (mi e si) prodotte da due coristi. Il creatore sosteneva che il fischio consueto dei bollitori gli metteva ansia (il mio bollitore, quello di alluminio con il coperchietto, non fischiava, quindi non ero in grado di dire se un fischio di tradizione mi potesse mettere in quello stato d’animo).

Quella prima mattina, nell’incanto domestico, quelle due note musicali (mi e si) emesse dai due coristi sembrarono poetiche e fecero subito atmosfera.

Quella prima mattina, nell’incanto domestico, quelle due note musicali (mi e si) emesse dai due coristi sembrarono poetiche e fecero subito atmosfera.

Il design era entrato finalmente in cucina.

La smentita arrivò subito, sgradevolissima, quando andai a tirare il grilletto (la locuzione non avrebbe potuto essere più giusta) per versare l’acqua bollente nella teiera.

Eh, ma che diamine, questo scotta.

Mi procurai, così, un’ustione sul dito indice della mano destra.

Il designer tedesco, quello con la paura dell’ansia, aveva dimenticato quella legge base della fisica, che conosco pure io e che dice che i metalli sono buoni conduttori di calore, quindi, tutto il bollitore, escluso il manico, fatto, giustamente, di materiale isolante, scottava come un demonio. Grilletto compreso, quello che bisognava tirare per versare l’acqua.

Cercai il numero dell’azienda produttrice e chiamai, mi rispose un uomo e mi presentai, con il nome, il cognome e la città di residenza.

E la professione.

Uno strano silenzio si impadronì, come si dice, dell’altra parte del filo.

Vogliamo parlare di design funzionale? La buttai lì.

Il silenzio fu interrotto da un colpetto di tosse.

Venni così a sapere che si erano accorti pure loro dell’inconveniente, che lo avevano fatto notare al creatore e che quello si era impuntato e aveva detto no e poi no, l’oggetto era bello così e non si poteva cambiare.

E allora cambiategli nome, suggerii, vendetelo come soprammobile, perché se voi lo chiamate bollitore, io, poi, finisce che ci faccio bollire l’acqua.

E che mi ustiono.

Il mio gentile interlocutore, messo alle strette, sputò l’osso. Per il mercato americano erano state pensate delle linguette di gomma che si infilavano sul grilletto, rendendo finalmente l’operazione di apertura praticabile.

Me ne avrebbe mandate un paio via posta per scusarsi.

Ringraziai e promisi però che in ogni lezione di design che avessi fatto, sempre e dappertutto e fino alla fine dei miei giorni, avrei parlato male della ditta. Perché la prima qualità di qualunque oggetto è essere funzionale, dalla forchetta al paio di scarpe e tutto quello che non lo è è delirio e insulto a tutti i grandissimi funzionalisti della storia del design.

Arrivarono le linguine in gomma, nel giro di poco i coristi smisero di emettere le loro note perché intasati dal calcare, archiviai il capitolo bollitore con il fischio e tornai a quello da gas con il coperchietto.

Questo fino a che non mi trovai a Copenaghen per lavoro, in un albergo con un angolo attrezzato per prepararsi da soli una bevanda calda.

Insomma, ritrovai il kettle, stavolta con una presa normale (i danesi sono meno strambi di quelli che stanno oltremanica). Mi precipitai in un negozio della Bodum, che allora non era quella rete colorata di oggetti design che si è diffusa dappertutto, scelsi un bollitore elettrico rosso da mezzo litro e finalmente, appena rientrata, lo inglobai nel panorama domestico della mia cucina.

Mi sembrava bellissimo, aveva una levetta che faceva clic quando la azionavi e che poi staccava la sola quando l’acqua era pronta emettendo il medesimo suono.

Quel doppio clic, nell’intervallo del quale facevo in tempo a stendere sul letto il lenzuolo di sotto o a cominciare la toletta, ha segnato per anni l’inizio di ogni mia giornata.

Lo pulivo con l’acido citrico ogni paio di mesi, come da indicazioni del fabbricante, e quel rituale, che durava una mezza mattina, fai bollire l’acqua, metti la polverina, lasciacela dentro, sciacqua tutto accuratamente, fa’ attenzione a non bagnare la parte elettrica, pulisci l’esterno con una spugna morbida, insomma la cura che mi prendevo nel mio piccolo dispositivo rendeva il nostro legame, come sempre succede in questi casi, ancora più saldo.

Fino a quando quel primo bollitore non ha smesso di funzionare.

Era davvero arrivato alla fine dei suoi giorni?

Uscii e andai alla Bodum di Trastevere, ormai sbarcata anche nella mia città, e mi comprai una specie di cugino più moderno del mio piccolo elettrodomestico: sempre rosso, brillante, più vistoso, insomma, più design.

(Ve li mostro, uno vicino all’altro, in una vecchia foto che ho ritrovato, il mio computer è più accurato di me nel conservare i miei ricordi).

Contattai, però, il mio amico Alessio, elettricista, e gli portai il bollitore defunto, dicendogli casomai, quando puoi, vedi tu, non è che, visto che è un vecchio modello, si può provare a smontare e vedere, che so, di ripararlo.

Non ci pensai più. Almeno fino a quando Alessio non mi cercò lui e non mi riportò il vecchio bollitore, che aveva riparato, cambiando il filo e restituendomelo, tutto contento.

Li misi così uno vicino all’altro, quello vecchio e quello nuovo, uno ammaccato e pieno di segni, l’altro scintillante.

Scatola originale, scala, sportello alto della cucina, ora stai qui e ti riposi, hai lavorato tanto.

Ma il bollitore più recente era figlio dell’obsolescenza programmata, come i replicanti aveva una data di scadenza, che divenne chiara di botto, una mattina in cui non dette più alcun segno di vita.

Di nuovo l’elettricista, che però mi disse subito buttalo, questo manco si apre, guarda come è fatto, il suo destino è il secchio.

Così fu.

Scala, sportello alto della cucina, scatola originale, guarda chi si rivede.

L’antenato, un po’ goffo e pure con il filo sostituito, tornò in uso, provvisoriamente, mi dissi, lo trovavo, infatti, bruttino e non adatto al mio stile di vita, appena posso vado alla Bodum e me ne compro un altro più design.

Ma mi è mancato il coraggio, come facevo ad abbandonare al suo destino il primo bollitore elettrico della mia vita dopo tutto quello che c’era stato fra noi.

E così è rimasto ben in vista nella mia cucina, lavorando sempre e coscientemente, acqua del tè, acqua della borsa calda, acqua della camomilla, sempre sempre sempre acqua bollente pronta in due clic.

Domenica scorsa l’ho attaccato e sono tornata, insospettita, dopo cinque minuti a guardarlo.

Non funzionava.

Ho spinto la spina nella presa, ho ricominciato daccapo.

Niente.

Una prece.

Forse hai ragione, hai dato tutto quello che potevi dare.

Scala, sportello alto, bollitore con il coperchietto, colazione.

Ho riprovato a metà mattina.

Ho riprovato a fine pomeriggio.

Ho dato un’aggiustatina al filo.

Niente.

Che faccio, lo riporto da Alessio? Non è che si scoccia e me lo tira dietro dicendomi ma perché non ti accontenti mai.

Casomai però, visto che è un ragazzo squisito, ci rimette le mani. Comunque, non subito.

La sera, dopo cena, faccio un ulteriore tentativo. Sulla lista della spesa, a caratteri ben chiari e con scritto vicino urgente, c’era BOLLITORE.

Dico non è che ho bevuto troppo, dico forse ho sentito male, dico sicuramente mi sbaglio.

E invece no.

Il mio vecchio, eroico, piccolo elettrodomestico aveva ripreso a funzionare, semplicemente, stava scaldando l’acqua.

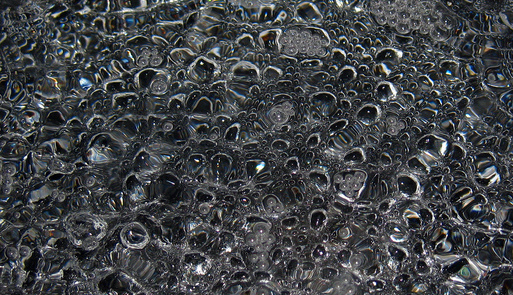

Al secondo clic, fra una nuvola di vapore, in un gorgoglio che era tutto un programma, ho tolto il coperchio (con chiusura di sicurezza) e ho visto che era vero.

Una resurrezione? Una rinascita? Una mezza giornata di coma?

È andato in sicurezza perché avevo superato il livello dell’acqua?

Non so e non voglio saperlo.

Ma sono così contenta. Gli perdono l’aspetto obsoleto, lo passo delicatamente con la spugna, ora esco e vado in farmacia a comprare l’acido citrico, come fanno con gli oggetti i giapponesi, che pure sono così tecnologici, lo ringrazio per i servizi che mi ha reso e che mi rende.

Il piccolo brivido domenicale ha migliorato la qualità dei nostri rapporti, ancora non è arrivata l’ora di lasciarci, l’obsolescenza programmata a noi non ci riguarda, noi abitiamo in un mondo in cui gli utensili hanno un altro tempo di vita, più sensato, legato alla cura e alla manutenzione, in cui programmiamo tutto perché ci piace vivere con ordine ma non la fine delle cose che usiamo, perché le amiamo e perché ci stanno a cuore.

Lucia

15 marzo 2018 — 7:13

Parole vere! Anch’io mi affeziono all’ oggetto e doverlo cambiare mi indispettisce. Grazie

Rosella Gallo

15 marzo 2018 — 10:10

Benissimo! Possiamo organizzare un piccolo movimento di resistenza, credo che a qualcosa possa servire, grazie a te