Gustave Caillebotte, Le déjeuner, 1876

Uno dice e che ci vuole.

Beh, insomma.

Per prima cosa, il treno.

Un espresso che sembrava quello sul quale mia madre caricava alla fine della scuola i tre figli per portarli nel Piemonte natale perché lavassero nei fossi che abbondavano da quelle parti l’eventuale accento romanesco, come se là parlassero meglio, con tutte quelle e aperte, il Gigi e la Gabriella, andiamo, su, però c’erano i conigli nella stalla della cascina del nonno, e le galline che facevano le uova.

E poi c’era la bicicletta.

Comunque, ciao neh.

Dicevo, l’espresso. Che secondo me era rimasto quello, la linea corrisponde.

Solo che io mi fermavo prima e scendevo a Massa.

Scendevo a Massa perché un anno ho insegnato all’Accademia di Carrara.

Uno dice Massa-Carrara.

E che ci vuole.

Ci vuole che fra Massa e Carrara ci sono sette chilometri e che non c’era nessun mezzo per farli.

Un collega mi dette un consiglio: «Tu ti porti la macchina alla stazione di Massa e fai avanti e indietro».

L’unico problema era che poi sarei rimasta senza macchina a Roma.

E che ci vuole.

Fatto sta che non seguii il consiglio.

Una volta che mi trovai a fare l’autostop all’imbocco della Strada provinciale, con la borsa, la cartella e il trolley e mangiando un panino con dentro due fette di prosciutto perché evidentemente era ora di pranzo e io non mangio mai fuori pasto, quindi sul treno era troppo presto e in Accademia, troppo tardi, mi venne in mente che è proprio vero: che vita meravigliosa, facciamo noi laureati in Lettere.

Dopo un mese a Carrara non ne potevo più, alle cinque e mezza finivo la lezione, facevo un giretto in biblioteca ma c’erano tavoli con lampadine fioche fioche che sembravano quelle della luce perpetua del cimitero, per cui, come studiavi.

Poi, a quell’ora.

E la trattoria più precoce cominciava il servizio alle sette e mezza.

Non mi piace la provincia.

Io non piaccio alla provincia.

Certi giorni avrei dato la testa al muro.

All’Accademia di Carrara c’era una collega di Storia dell’arte con la quale legai.

Lei era una bella donna, sembrava una diva del cinema, arrivava con un cappello nero e le labbra dipinte di rosso, era una gran signora, pranzavo spesso con lei e parlavamo.

Da lei ho imparato cose importanti:

1. Che c’è un comportamento che è bene adottare con i domestici. Lei in questo era molto chiara, pragmatica e anche brutale, per cui non riferisco la frase che lei utilizzava

2. Che puoi rimpiangere tutta la vita un uomo di comportamento elegante e di animo nobile pure se non ci andavi più d’accordo e che è ben difficile sostituirlo. Quando si dice, lasciare (almeno un po’) un buon ricordo

3. Che gli artisti si frequentano sentimentalmente solo quando sono morti

Lei aveva ragione su tutto. Soprattutto sugli artisti.

Dunque, già fra me e loro era accaduto molto, però da allora lasciai che accadesse tutto.

Fu così che iniziai una relazione tenerissima con Raffaello.

Una storia carnale con Dürer.

Che vedevo in segreto Velázquez.

Che misi su una liaison pericolosa e bollente con Manet.

E che mi avventurai in un affair con Caillebotte.

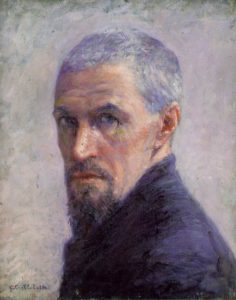

Gustave Caillebotte, Autoritratto, 1892

Gustave Caillebotte.

Pittore e collezionista, fratello di Martial, fotografo, espose in cinque delle otto mostre degli Impressionisti.

Che cosa dipingeva? Bellissime scene di vita moderna. Che io ho scoperto poco alla volta, un dipinto in un museo, uno in un altro e poi una magnifica mostra, una volta, nella quale finalmente io e lui ci trovammo come ogni tanto succede fra un uomo e una donna: pienamente e senza mai più lasciarci.

Caillebotte è di solito considerato un benefattore e un compagno di strada degli Impressionisti e solo da poco si è cominciato a indagare la sua carriera artistica.

Gustave Caillebotte e Bergère

E qui le sorprese sono state infinite.

Decisamente benestante, aveva anche una tenuta a Yerres, poco lontano da Parigi.

La tenuta si visita ed è ancora oggi composta da una casa di villeggiatura, un grande parco, un’Orangerie e un potager, insomma da un’aranciera e da un orto.

Il parco si estende fino al fiume Yerres.

Casino della proprietà Caillebotte a Yerres

E sul fiume si praticava il canottaggio, che piaceva molto a Caillebotte, che era un uomo molto fisico, ma fisico come erano questi alto-borghesi dell’Ottocento, che non perdevano mai il loro lato dandy e che ritroviamo in ogni circostanza elegantemente vestiti di tutto punto.

Gustave Caillebotte, Il canottiere con il cappello a cilindro, 1878

Caillebotte si è spesso occupato di gente che lavora e non a caso il suo dipinto più noto, Les raboteurs de parquet (I piallatori di parquet), quello che è impossibile non vedere quando uno va al Musée d’Orsay perché ti colpisce dritto alla testa e al cuore, mette in scena degli operai, ovvero persone appartenenti al proletariato urbano.

Gustave Caillebotte, Les rabouteurs de parquet, 1876

Più o meno contemporaneo alla nascita dell’Impressionismo, esso costituisce una novità, infatti, fino a questa data, praticamente erano stati rappresentati solo i contadini, per esempio da Millet, oppure gli operai che lavoravano in campagna, per esempio da Courbet.

Jean-François Millet, Le spigolatrici, 1857

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, 1848

A differenza dei colleghi, Caillebotte non introduce nessun discorso sociale, dietro l’immagine non c’è alcuna morale, l’artista non prende alcuna posizione politica. Il suo è un documento della vita contemporanea, lui è un realista ed è un realista esperto.

Tutta la prospettiva è conforme alla tradizione (eppure essa a noi sembra così ardita. Perché è ardito lui).

Sappiamo che l’artista ha disegnato una a una tutte le parti del suo dipinto e che le ha poi riportate sulla tela.

Vediamo che il torso nudo dei piallatori suscita in noi la memoria degli eroi classici.

Ma niente di tutto questo è accademico o scontato, perché Caillebotte è uno nell’aria del tempo e perché è capace di soluzioni inedite.

Rifiutato dalla Giuria del Salon del 1875, con alcuni critici che hanno parlato di «soggetto volgare», il dipinto è presentato alla seconda mostra degli Impressionisti, quella del 1876.

E qui si comincia a capire, ed era ora, che siamo di fronte a una grande pagina moderna.

E arriviamo allora all’opera che vi ho messo in apertura e intorno alla quale stiamo danzando dacché abbiamo iniziato a parlarne.

Cominciamo col dire che siamo a pranzo in una casa borghese e che la prima cosa che colpisce è la tavola.

Le stoviglie sono belle e il coltello è appoggiato su un porte-couteau di cristallo.

Del resto questo richiede l’etichetta contemporanea, lo dice chiaramente la Baronne Staffe, autrice del manuale di buone maniere Usages du monde, che vede la luce nel 1891 e che riscuote un enorme successo.

L’unico mio dubbio su questa tavola riguarda i bicchieri, il cui schieramento, a dar retta a lei, dovrebbe essere questo:

1. Cinque bicchieri, uno grande per mescolare il vino ordinario e l’acqua o solo per il vino ordinario

2. Un secondo bicchiere di dimensioni speciali per il vino di Madera

3. Un terzo per il vino di Borgogna

4. Un quarto per il vino di Bordeaux

5. Un quinto, flûte o coppa, per il vino di Champagne. E in molte case la flûte prevale

6. Per i vini di Grecia, di Sicilia e di Spagna che si bevono al dessert, serve un piccolo bicchiere in cristallo decorato

7. Il vino del Reno ESIGE un bicchiere che abbia il colore verde di questo fiume

Ma poco male, si vede che questa è una tavola sobria.

Ciò che però ci sta a cuore è che qui per la prima volta un artista ritrae un maître d’hôtel al suo servizio.

E qui siamo in casa Caillebotte e il nome dell’uomo è Jean Daurelle.

Novità assoluta, dunque, e siamo di fronte non a una citazione documentaria ma a una situazione intima, visto che l’artista ci presenta un momento di un pasto, ovvero di un rito, che avviene quotidianamente nella sua casa.

E il maître d’hôtel è una figura chiave della domus, qualunque essa sia.

Erede del ciambellano di corte, è colui che quando suona l’ora apre i doppi battenti della porta del salon e pronuncia con la giusta voce, grave e consapevole, il rituale «Madame est servie».

Ancora lui si occupa della dissezione delle carni, della cacciagione e dei pesci.

A lui sono affidate tutte le stoviglie della casa, egli ne risponde e ne cura l’inventario.

Bref.

Sono d’accordo, oggi questo genere di servizio si trova praticamente solo al cinema.

Ma è molto interessante vedere che cosa è diventato il maître d’hôtel. Uscito dalle mura domestiche e approdato al ristorante, egli è oggi un responsabile di sala, figura poliedrica che tutto controlla, dall’igiene alla messa in opera (diremmo volentieri in scena) dell’ambiente, occupandosi anche delle prenotazioni, delle preferenze del cliente riguardo al tavolo, dell’illuminazione, della musica e dei fiori.

Quanta roba.

E quanta esposizione pubblica.

Chissà se uno come Caillebotte avrebbe dipinto oggi uno di questi lavoratori in divisa inchiodati al loro locale come per sempre.

Poco ci interessa.

A noi interessa che qui l’artista abbia ritratto per primo un domestico che serve a tavola, ma parliamo del suo domestico e della sua tavola, dunque il gesto attiene al privato, dunque, ai suoi sentimenti intimi.

È come se la città nuova fosse capace di rendere nuove le figure della tradizione, ovvero di renderle visibili.

Visibile e invisibile sono due concetti complessi, ai quali pensiamo tutti continuamente: come ottenere visibilità, lui non mi guarda più e mi sento invisibile.

Le invisibili città di Calvino, ovvero città immaginate, mai esistite, inventate.

La servitù finora invisibile che comincia a essere vista, anzi, guardata dall’artista con attenzione.

E, mi pare, pure con affetto e deferenza.

Pensate a che cosa sarebbe questa tavola di ebano, già un po’ triste e sussiegosa, senza Monsieur Jean Daurelle: la madre, il fratello, l’artista al quale appartiene il posto in primo piano con il suo coperto (e la scarsa dotazione di bicchieri), che si è alzato per dipingerla.

E noi con lui in quel silenzio.

Il buffet a destra e i cristalli che sembrano giocare una partita a scacchi.

Ma niente di tutto questo: c’è il maître d’hôtel che, come sempre fanno i domestici, apre al mondo.

Dunque, siccome io ho con Caillebotte un affair al quale tengo, lui come niente uno di questi giorni mi invita a pranzo chez soi, avendo fatto fuori madre e fratello, lui, io e Monsieur Daurelle, che mi sorride, si china verso di me, mi porge il piatto di portata e mi invita a servirmi, su, su, Madame, dovete nutrirvi, sappiamo quanto sono faticosi gli uomini.

Per non parlare di quanto sono faticosi gli artisti.