James Bond e Oddjob in Goldfinger, 1964

Il guardaroba maschile è difficile da cambiare perché esso si iscrive nel reale. Si spiega, ha un senso, corrisponde a dei bisogni. Il jeans è un vestito da lavoro. L’abito intero è stato per molto tempo la tenuta della rispettabilità, in senso largo. Ma è stato rimpiazzato negli open spaces da altre uniformi, come jeans-baskets. Oggi un uomo porta un abito intero nei momenti di fragilità, come per meglio affermarsi: durante un colloquio di lavoro, davanti a un giudice.

Ma più che la rimessa in discussione del maschile, ci si può anche leggere la ricerca del confort.Marc Beaugé, direttore di redazione della rivista di moda maschile L’Etiquette

Se non ce ne fossimo accorti, gli uomini indossano tutti un’uniforme, cosa che li rende riconoscibili al volo, basta saper guardare.

Il creativo, il giurista, il commerciante, l’intellettuale, l’artista, lo scienziato, il ladro di polli.

E ciò diversamente dalle donne, che confondono le tracce, per cui, per esempio, un paio di giorni fa sono andata a farmi visitare da una signora con una pettinatura spiritosa, i tacchi troppo alti per la mattina e una maglia in lurex: che poi fosse un medico, lo si capiva solo per dove stava.

Nemmeno un camice a salvare il salvabile.

Poi dice che uno ha dei dubbi.

Pure sulla diagnosi.

Già ci siamo occupati qui di alcuni uomini che nella vita agiscono in coppia, in questo caso come padrone e servo.

Andiamo avanti, perché di cose da dire ce ne sono proprio tante.

Gustave Courbet, Bonjour, Monsieur Courbet, 1854

Bruyas e Calas (con Courbet). Lui è un artista d’avanguardia, che qui si presenta a noi in modo chiaro e diretto: come lui non c’è nessuno.

E io sono pure d’accordo.

Gustave Courbet, genio assoluto del Realismo, incontra il suo mecenate, Alfred Bruyas. Figlio di un banchiere, è lui stesso pittore, ma è anche un industriale. Elegante, si è tolto il cappello e si è sfilato un guanto, evidentemente in vista di una stretta di mano.

Che non ci sarà.

Accanto a lui, in posizione non casuale (le cose in arte non sono mai casuali), ci sono i suoi due servitori fedeli: Calas e il cane.

La posizione delle teste dice tutto: dritta quella di Bruyas; un po’ piegata all’indietro, quella di Courbet; china, quella di Calas.

Il cane, per ora, è solo contento della passeggiata.

La carrozza

I due uomini alla nostra sinistra sono arrivati con la carrozza che sta sullo sfondo, possiamo raggiungerla anche noi con lo sguardo percorrendo il sentiero.

Courbet sembra il padrone del mondo, è autosufficiente, si porta dietro tutto quello che gli serve: pittura, solvente, tela, tavolozza, un ombrello per proteggersi dal sole, un tappeto da mettere in terra.

Fra i due gruppi (Courbet fa gruppo a sé senza fatica alcuna) si delinea anche la contrapposizione fra città, di buone maniere, e campagna, così vitale.

L’artista appartiene a questo ultimo ambiente, incarna la potenza della terra, evidentemente è venuto a piedi.

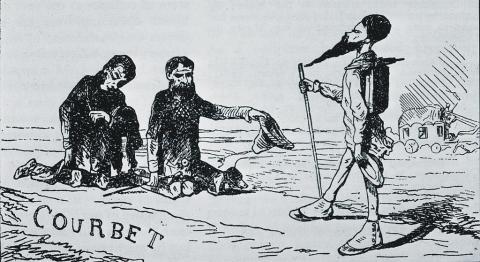

Caricatura Bonjour, Monsieur Courbet

Anche fra le barbe c’è contrapposizione, scegliete voi quella che preferite.

Nel caso ci restasse ancora qualche dubbio sulla relazione fra questa gente, c’è una caricatura quasi contemporanea che potrebbe fugarlo.

Eretto, è rimasto solo lui, l’Artista. Tutti gli altri sono ai suoi piedi, il cane, prostrato, Bruyas con il cappello in mano.

Il dipinto è ciò che si chiama un manifesto.

La relazione fra padrone e servo qui è molto chiara: i due uomini sono accorpati dalla medesima deferenza nei confronti dell’altro, però quello che ha capito veramente come stanno le cose è il servo.

Come si dice dalle mie parti, quando incontri qualcosa che ti sovrasta e che non riesci a controllare, per esempio un evento cui non eri preparato o una forza della natura che ti stritola, e Courbet è tutto questo e molto altro, tu hai un’unica possibilità: quella di abbassare la testa e di far passare l’onda.

Phileas Fogg & Passepartout. Il precedente maggiordomo è stato licenziato per un motivo serissimo: ha sbagliato la temperatura dell’acqua della rasatura di due gradi.

Fahrenheit.

Dunque, meno di un grado di quelli nostri.

Per me, ci sto.

Il Pirata Pantani licenziò il meccanico perché aveva sbagliato di 2 mm l’altezza del manubrio della bicicletta.

Qualche persona precisa c’è ancora, in questo mondo di approssimativi che tanto che fa e chi se ne accorge.

Mr Phileas Fogg, come è noto, è ricco, metodico e celibe.

Un giorno, al suo Reform Club, accetta un’audace scommessa: riuscirà a fare il giro del mondo in 80 giorni, partendo da Londra alle 20:45 del 2 ottobre e rientrando, quasi ci siamo, il 21 dicembre.

Ho rivisto il film del 1959 con David Niven lo scorso anno durante le vacanze di Natale: due dvd, coloratissimi, assolutamente improbabili, dai quali non riesci a staccarti finché non hai visto tutto.

Mr Fogg e Passepartout in mongolfiera

Giustamente vincitore di cinque Oscar e di una serie di altri premi, era il film perfetto per quei giorni immobili: un’epopea in movimento, con un protagonista impassibile davanti a ogni situazione, sempre impeccabile come solo un inglese può essere, che vada in mongolfiera o stia a passeggio su un elefante, preparato, nella sua solitudine esistenziale fatta di abitudini e di metodo, a incontrare la donna per lui, una principessa indiana di nome Aouda, che salva da una morte atroce, visto che lei è condannata a bruciare sulla pira funebre del suo primo marito.

E chi salva la principessa?

Il maggiordomo, il cui nome è tutto un programma, Passepartout, che qui vi mostro nel suo primo incontro con il padrone.

Personaggio di rilievo, autonomo, fantasioso, capace grazie ai suoi molteplici talenti di rendersi utile a oltranza in qualunque situazione, a un certo punto della narrazione ha anche una sua vita autonoma e staccata dalla vicenda.

Lo ritroveremo, si sarà cavato dai pasticci, alcuni dei quali combinati da lui stesso, e saprà come fare per cavarne fuori gli altri.

Insomma, la relazione fra i due uomini mantiene vive le distanze ma sigla un’alleanza.

La vicenda si conclude con il colpo di scena del fuso orario, per cui Mr Fogg vincerà la scommessa che era sicuro di aver perso, avendo, infatti, sbagliato il calcolo del tempo impiegato e le 20.000 sterline vinte saranno divise con Passepartout e con il poliziotto Fix, che l’ha inseguito per tutto il viaggio.

E il viaggio 20.000 sterline era costato.

Magnifica metafora di come nella vita niente serva a niente, ma di quanto sia importante una qualche somma di denaro per intraprendere l’avventura e per godersela.

Se poi in compagnia di un cameriere fidato e di una donna esotica, tanto meglio.

Goldfinger & Oddjob (con 007). Lui è una meraviglia.

Nel 1964 Sean Connery ha trentaquattro anni.

Fatevi servire, l’età d’oro di un uomo.

Prima, troppo acerbo; dopo, come diceva il mio studente, bisogna vedere da vicino.

Goldfinger è un film bellissimo, ho il dvd e lo rivedo tutte le volte che ho voglia di qualcosa di avventuroso e di ammiccante.

Pussy Galore

Per dirne una: la Bond Girl stavolta si chiama Pussy Galore. A parte che è vestita come una specie di Barbarella, con un gilet disegnato per dare l’impressione che lei dentro non ci stia tutta, la signora sa pilotare un aereo con la medesima disinvoltura con cui altre donne rammendano un calzino e, soprattutto, ha un nome che è tutto un programma: pussy è il sesso femminile; galore significa a bizzeffe, in abbondanza, a iosa, a tutta birra.

Ammetto di averlo capito relativamente di recente e da adulta.

E di essere rimasta, davanti alla trovata, stupita e ammirata e pure (lievemente) imbarazzata.

Ma torniamo al nostro argomento di oggi.

Goldfinger è un uomo orrendo: grasso, biondiccio, stempiato, prepotente.

Vuole impadronirsi di Fort Knox, dove c’è la riserva aurea degli Stati Uniti.

Auric Goldfinger

Mr Goldfinger brutto era e brutto è rimasto.

E fa paura.

Fa cospargere di vernice d’oro una sventata che lo aiutava a barare a carte solo perché lei lo ha tradito con James Bond.

Andiamo, su, quale donna non avrebbe tradito uno brutto come lui con uno come quell’altro.

Jill Masterson uccisa in Goldfinger

Pure, come si dice, se fosse stata l’ultima cosa che avrebbe fatto in vita sua.

E così va a finire, con lei, Jill Masterson, con il corpo completamente cosparso di vernice d’oro, morta, dunque, per soffocamento, però dopo aver consumato qualche ora con lui, insieme a una bottiglia di Dom Pérignon, e qui la letteratura annaspa, annata 1953 o 1955, ma che importa.

Dom Pérignon per 007 e per le sue donne

007, Bond, James Bond, non solo è fascinosissimo, ma sa anche che cosa mettere nella coppa di una donna.

Ma torniamo a Goldfinger e, per il nostro argomento, al suo degno servo Oddjob.

Il cui nome significa, ça va sans dire, lavoro sporco.

Pure qui, tutto un programma.

Di origine asiatica, tozzo, basso, con i baffi neri, è maggiordomo, autista, guardia del corpo e caddy del suo padrone.

Non parla, è scortese, sta sempre con la bombetta in testa (pure Le Corbusier pensava che questo tipo di copricapo, così geometrico, era l’unico adatto a essere portato. Se solo il grandissimo architetto avesse saputo come sarebbe andata a finire), dopo poco capiamo perché.

Oltre a essere molto forte fisicamente (è capace di schiacciare una palla da golf con una mano ed è campione di karate) e praticamente invulnerabile davanti ai calci e ai pugni del nostro eroe, quello vero, il servo ha nel cappello la sua arma letale.

Esso ha infatti incorporata una lama metallica, che a un certo punto mozza la testa di una statua.

(E noi tutti lì a fremere e a temere per la testa del nostro statuario agente).

Oddjob è l’assassino non solo di Jill ma anche della sorella Tilly, riduce Mr Solo, un gangster che si era rifiutato di partecipare al progetto criminale, a un ammasso di rottami, lui e la sua macchina, ed è, tutto sommato, il vero rivale di 007 in Goldfinger.

Il servo come longa manus del padrone.

Per ricollegarci alla citazione dell’inizio dell’articolo, il suo abito si spiega, ha un senso e corrisponde ai suoi bisogni.

Egli indossa un vestito da cerimonia, nero, con giacca a tre bottoni e camicia con collo a rever alzati.

Oddjob

Tasche a filetto.

Panciotto a cinque bottoni, tutti allacciati.

Calza scarpe stringate derby, di allure militare, un po’ meno formali dell’abito.

Le scarpe di Oddjob in Goldfinger

Come tutti gli uomini, pure Oddjob sa che le scarpe servono per metterci dentro i piedi e non solo per raccontare storie a se stessi e al mondo.

Come muore il servo? Ucciso da James Bond attraverso il suo cappello, con quest’ultimo che si è infilzato nelle sbarre del caveau di Fort Knox e che, con tutto quel metallo che ha dentro, diventa il perfetto conduttore, si dice così?, per la scarica elettrica che l’agente segreto dei nostri sogni gli somministra.

E come finisce il film?

Così.

(Così ascoltare anche la voce vera di Sean Connery).

Con il cattivo che impugna una pistola d’oro, con un proiettile della quale durante una colluttazione scoppierà un oblò dell’aereo e con lui, grasso, biondiccio, stempiato, prepotente, che viene risucchiato fuori.

Servo e padrone che hanno avuto quello che meritavano.

E, a questo proposito, con Pussy Galore ai comandi e l’aereo che precipita e un paracadute che vedono sul radar i controllori di volo con la gomma americana in bocca.

E 007 e Pussy che, dispersi in una specie di giungla, ci pensano fino a un certo punto a cavarsi dai guai.

Infatti lui dice a lei «Non è ancora tempo di farsi salvare».

Happy End.

Che bello.