La Domenica della palme

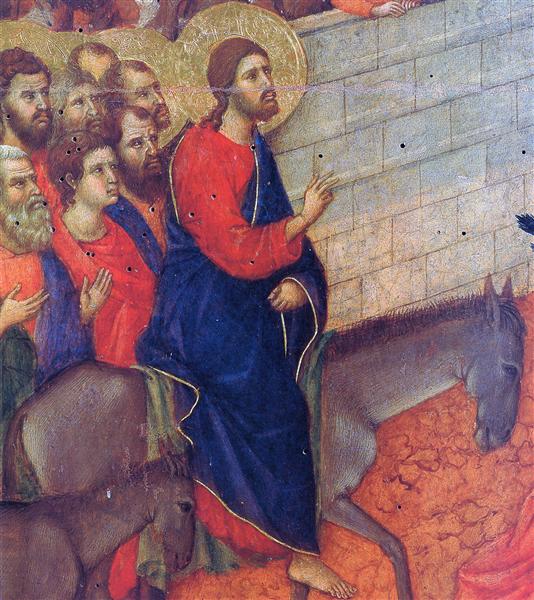

Duccio, Ingresso di Cristo in Gerusalemme, 1311, part.

Ce n’è una, fra tutte le rappresentazioni dell’Ingresso di Cristo a Gerusalemme, più bella delle altre. Oppure, forse, che sembra più bella a me perché mi sta più a cuore.

Parlo di quella di mano di Duccio, che sta sul postergale della Maestà che l’artista dipinse su tavola per l’altare maggiore del Duomo di Siena e che consegnò nel 1311, dopo tre anni di lavoro.

Fu un avvenimento di portata eccezionale, la città voleva, certamente, onorare la Vergine, che ancora oggi la protegge, ma anche affermare la sua ricchezza e la sua potenza, il tutto con una destinataria non difficile da individuare, visto che l’acerrima nemica era Firenze.

Erano, quelli, anni in cui il sogno di superare in grandezza l’avversaria cullava ancora i senesi, prima che la peste del 1348, quella raccontata da Boccaccio, spazzasse Siena via dalla storia.

La Maestà di Duccio, complessa e suggestiva macchina lignea, dipinta su entrambe le facce e completata da una predella e da un coronamento, fu accompagnata in Duomo con una solenne processione, che, come è facile immaginare, fece anche il giro di piazza del Campo, con tutte le autorità civili e religiose in testa appresso a lei, e il popolo che seguiva, al suono di trombe e campane.

Una bellissima festa, che l’opera magnifica meritava appieno: dipinta tutta, come da contratto, di mano di Duccio, fruttò al suo autore la fantastica somma di 3.000 fiorini d’oro. E la nostra ammirazione, che oggi si esprime in ogni dettaglio, dopo gli anni meno fortunati in cui il dipinto fu prima spostato su un altare laterale, poi, nel 1771, addirittura smembrato, con la tavola principale tagliata in sette pezzi e le due facce divise l’una dall’altra da una sega.

Fu in quell’occasione che scomparvero alcune tavolette, che tornarono fuori in collezioni private di collezionisti stranieri.

Però, nel 1878, la Maestà trovò finalmente una pace duratura: fu esposta, con tutte la parti che erano rimaste a Siena, e che non erano poche, nel Museo dell’Opera del Duomo, dove sta ancora oggi.

Vi mostro le due facce, così vi viene voglia di andarvela a vedere.

Duccio, Maestà, 1311, recto

Duccio, Maestà, 1311, verso

Sul verso, in basso a sinistra, trovate la narrazione dalla quale partiamo per ricordare insieme la settimana santa.

Si svolge su un intero pannello, occupa, cioè, lo spazio di due scene. Dunque, si capisce che è importante.

Cristo sta arrivando alla fine della sua parabola terrena, e lo sa molto bene.

Ha esordito, si è fatto conoscere, ha amici, guarisce i malati, ogni tanto resuscita pure i morti. E dà indicazioni esistenziali semplici e efficaci, che tutti capiscono.

Duccio segue qui la narrazione del Vangelo di Matteo: «…Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: ‘Andate nella borgata che è di fronte a voi; troverete un’asina legata e un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà’…I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato; condussero l’asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli».

Altri mantelli sono messi a terra dalla folla, sono tagliati rami dagli alberi e stesi anch’essi sulla via. Coloro che vogliono vedere scalano i tronchi.

Un trionfo, con la città che è scossa dall’avvenimento e la folla che risponde a coloro che domandano chi è costui: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea».

Duccio, Ingresso di Cristo a Gerusalemme, Maestà, 1311

Duccio descrive la porta di ingresso alla città, che è diventata Siena, con gli edifici color pastello, i ballatoi, il senso perenne della salita e tutta quella gente che accorre, e stanno proprio uno sopra l’altro, l’effetto che ci fanno è il medesimo di quando vediamo il Palio, tutti stretti in uno spazio che non sembra capace di contenerli.

E poi, che cosa vedranno?

Ma perché questa è per me la più bella delle rappresentazioni dell’Ingresso di Cristo a Gerusalemme?

Perché c’è un ulteriore pezzetto di storia che viene raccontato nell’angolo a destra in basso, quello occupato da quella porticina lasciata aperta da qualcuno che è uscito di fretta, con l’orto che è rimasto deserto. Dunque, un’assenza, ma è proprio in questo non esserci e non sapere che la nostra fantasia prende il galoppo.

Duccio è un artista aulico, intimamente vicino alla più nobile tradizione bizantina, quindi simmetrico, quasi senza alcuna idea di spazio e di prospettiva, che usa fondo d’oro e colori brillanti ed esprime una liturgia alta e immobile, come sospesa nel tempo.

Eppure, ogni tanto, e nella Maestà frequenti sono i momenti in cui ce lo fa capire, diventa meno distaccato, più umano, scende a vedere che cosa succede al mondo, certe volte fa le pance tonde, altre sembra scaldare i suoi sentimenti. Qui, nell’orto abbandonato, ci fa sentire l’emozione di quel giorno, addirittura il vocio della folla, perché è quello che deve aver attirato fuori dal suo recinto esistenziale la persona che non vediamo, e che ha voluto confondersi con gli altri, agitare le palme, forse buttare pure il suo mantello a terra, perché l’asina e il suo puledrino non dovessero sporcarsi gli zoccoli in quell’ingresso e in quel momento così importanti per tutta quella solenne e ineluttabile vicenda.