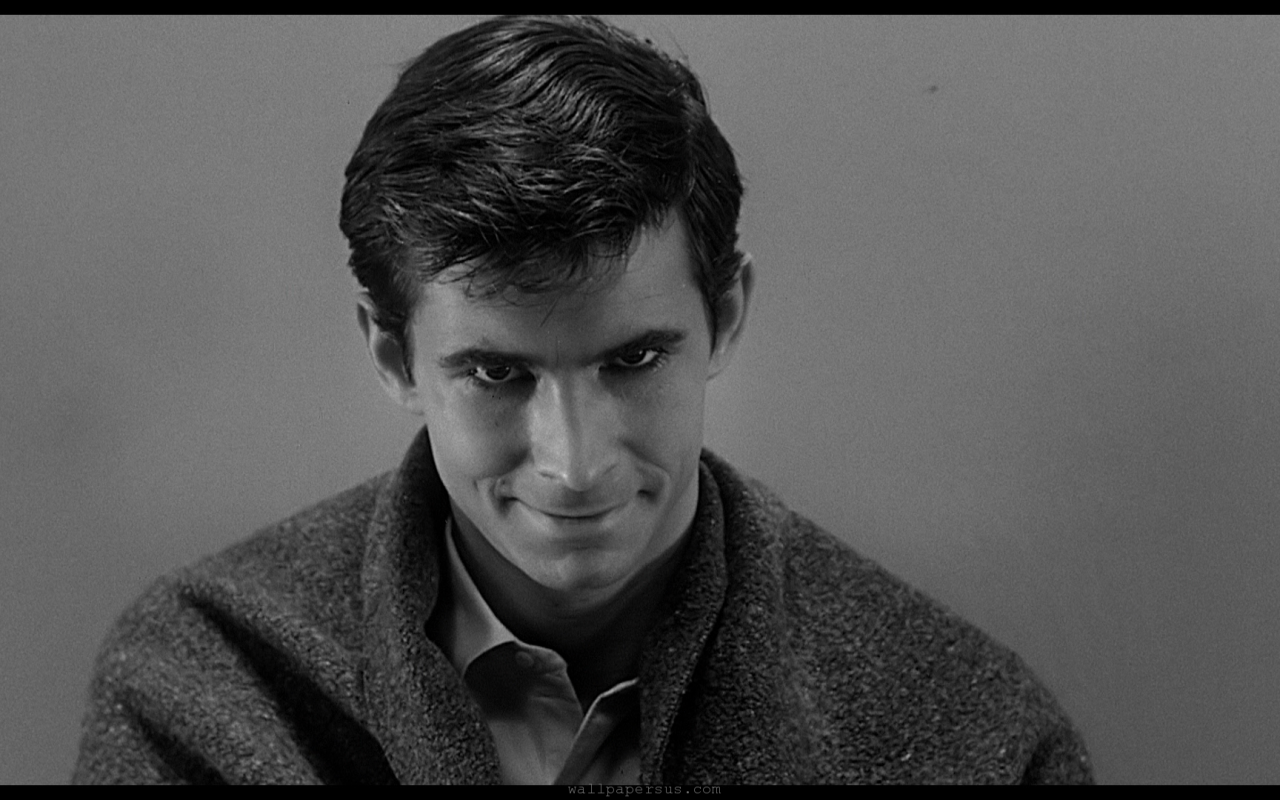

Anthony Perkins in Psycho, Alfred Hitchcock, 1960

La differenza fra uno zombi e un revenant è che uno è uno zombi, l’altro, un revenant.

Dopo aver dato prova di questa limpida logica femminile, cerco di spiegarmi.

Uno zombi è uno che è stato sottoterra e al quale possono mancare dei pezzi. Come dice la Treccani, c’è anche l’uso di definire uno zombi un «individuo in uno stato fisico e psichico di estremo decadimento, stralunato e malvestito».

Un revenant è tutt’altro, è uno che sta bene in salute, che di solito troviamo in cucina che mangia, che è esattamente come ce lo ricordiamo.

Solo che era morto.

E che ha deciso di ritornare: pure dopo anni, quando le cose di solito sono cambiate perché, come si dice, la vita continua.

Il revenant, no, ha la medesima età di una volta, i medesimi sentimenti e pure le medesime pretese.

A me i revenants fanno paura, ma paura vera, quindi sono riuscita a vedere solo tre episodi della serie francese, fra l’altro molto bella, a loro intitolata, che però non ho potuto proseguire perché ero perseguitata da incubi.

Les Revenants

Le ho provate tutte. Non era possibile vederla di mattina perché mi faceva ospedale, anzi, magari in ospedale fosse possibile vedere una serie; ho provato il pomeriggio presto, con il sole ancora alto, per darmi il tempo di distrarmi prima che facesse notte; ho tenuto tutte le luci accese.

Niente.

Non me li toglievo dalla testa, soprattutto il ragazzino con la faccia da impunito, e poi l’ambiente gelido del lago, e poi la diga, e poi la sigla, che da sola bastava e avanzava.

Insomma, per colpa della mia paura dei morti, mi sono giocata la possibilità di vedermi una delle serie più interessanti degli ultimi tempi.

E dove si colloca Psycho in quest’ottica?

Il film di Alfred Hitchcock del 1960, uno dei suoi capolavori, si colloca più dalla parte dei revenants che di quella degli zombi.

Insomma, pure Psycho mi fa paura.

Al punto che penso di averlo visto una trentina di volte e sempre, dico sempre, esso ha suscitato in me il medesimo terrore.

Altrimenti l’autore che mago del brivido sarebbe.

Dunque, pure stavolta che avevo deciso di farmi un Hitchcock Festival partendo dai film immancabili, al momento di affrontare quel disco lì, ho esitato.

Mi sono organizzata in tutti i modi possibili, giorno, luci accese in tutta la casa, ho detto chiudo gli occhi davanti alle scene più tremende, che so perfettamente dove stanno.

Più facile a dirsi che a farsi.

Perché Psycho è una specie di affresco con più scene, ma tutte pensate sotto il segno della follia del protagonista, che, la faccio breve, ha ucciso la madre per gelosia, ha trafugato il suo cadavere, l’ha impagliato e se lo tiene in casa, conversandoci.

In una completa identificazione fra i due personaggi, ecco che assistiamo alla realizzazione del sogno di qualunque uomo: una relazione totale, isolata dal mondo, di predominio alternato, fitta di risvolti, con la propria madre.

Tema non nuovo, frequentemente affrontato nel cinema e nella letteratura, di cui già ci siamo occupati a proposito di The Birds.

Ve l’ho detto che sono alle prese con una hitchockeide.

Qualche citazione per fare atmosfera.

Nella Caduta degli dei, Martin va a letto con Sophie, che è la madre.

Ma Martin è uno strambo, lo si capisce subito e ci si può stare.

Sophie & Martin

Un altro che ha fatto la medesima cosa è Edipo, a proposito del quale, però, ci sono due dettagli sostanziali: 1. Lui non è al corrente del legame di sangue che ha con Giocasta; 2. Quando lo viene a sapere, inorridito, si acceca.

Questo ci raccontano un paio di tragedie greche, sottolineando quindi che l’incesto è un atto gravissimo e carico di conseguenze, punito e deprecato dal sentire comune.

Non si ricordava di tutto questo una signora che mi seguiva nella mia attività professionale e che una volta mi lasciò allibita in due mosse, lanciando prima una frecciata avvelenata diretta alla nuora, poi, di fronte al mio sconcerto, rincarando la dose, dicendomi che ci vuoi fare, non possiamo andare d’accordo, siamo due donne innamorate del medesimo uomo.

That’s Amore, come impariamo dalla canzone, che però è giocherellona e parla di Napoli, della pizza, della tarantella, del vino e del ballo in istrada, con la campanella che suona ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling e il cuore che batte tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay.

Non trovo tracce di mamma e figlio.

Sto dicendo che l’arte, in tutte le sue forme, fra i tanti ruoli che ha, ricopre anche quello di fare da valvola di sfogo, di incarnare pensieri e pulsioni inconfessabili, perché nell’arte tutto è permesso.

Nella vita, no.

Nella vita un sacco di volte è sconsigliato passare all’atto e, casomai, la comunicazione della signora, una donna peraltro intelligente e vivace, meglio sarebbe stato farla a uno psicoanalista dopo vent’anni di appuntamenti che a un’estranea qual ero io.

D’accordo che mi occupavo e mi occupo di arte e che quindi devo aver dato l’impressione che mi si potesse dire di tutto.

(Se io fossi stata la nuora della signora, avrei dato prova di una furia incontenibile).

Ma torniamo al nostro film.

Che apre a Phoenix, Arizona, facendoci entrare nell’intimità di una coppia che si incontra in un albergo nel corso della pausa pranzo.

Lei, Marion, è una bionda un po’ gelida, per essere una segretaria, piuttosto elegante.

Marion & Sam

Faccio come Amélie, che nei film vede soprattutto i dettagli e non riesco a non guardare l’etichetta del reggiseno di lei, inquadrata di schiena, sul letto, abbracciata a lui.

Trattandosi di Hitchcock, non credo che gli sia sfuggito questo particolare.

Quelle sono donne destinate a soffrire nel loro abbigliamento, scarpe, abiti e biancheria non danno loro tregua, eppure sarebbe bastato darci un taglio.

Sto parlando dell’etichetta, che gratta e che non serve a niente (se ti serve come promemoria, la tagli e te la metti da parte).

Sam è libero ma pieno di debiti.

Lei si trova davanti alla possibilità di rubare dall’ufficio una bella somma di denaro.

E qui parte il primo elemento interessante.

I personaggi di Hitchcock spesso prendono tranquillanti, questa abitudine è diffusa, compare qui e là, anche, per esempio, nella seconda versione dell’Uomo che visse due volte, quando il dottor McKenna apre la bottiglietta come mossa preventiva per calmare la moglie, che non si sarebbe dovuta agitare davanti alla comunicazione del rapimento del figlio.

Povere donne, considerate nevrasteniche anche in situazioni in cui sarebbe più che lecito tirare tutta la confezione di pillole appresso al marito, medico, sì, ma con una strana concezione delle emozioni femminili.

In Psycho prende tranquillanti per sopportare il suo peraltro giovane matrimonio l’altra segretaria, interpretata dalla figlia di Hitchcock, Pat.

Pat

Ve la presento, con tanto di flacone in mano, così la prossima volta che vedete un film fate come me: lo vedete trenta volte e vi ossessionate con i dettagli.

Comunque, Marion si dà alla fuga, anche lei è una disinvolta che guida la macchina e che la cambia in uno di quei negozi di auto usate che si vedono sempre nei film americani.

Invece noi vediamo che Hitchcock, cresciuto nell’East Side di Londra, è affascinato dal paesaggio USA, che indaga con la sapienza di colui che lo ha desiderato.

Nella sua intervista con François Truffaut, il cineasta inglese afferma di aver studiato così scrupolosamente la pianta di New York prima di arrivarci, che avrebbe potuto indicare la strada a chiunque nel momento stesso in cui era sbarcato dalla nave.

Arriviamo con Marion nei pressi di Fairvale, California, sua destinazione, dove vive Sam.

Arizona e California sono stati contigui, ma l’America è grande e poi dobbiamo fare la conoscenza con Norman Bates, che gestisce un motel, abbandonato dai clienti per via dello spostamento dell’autostrada, insieme alla madre.

Dunque, Marion si ferma per la notte.

Bates Motel

Il luogo è carico di angoscia, spettrale, con un paio di finestre illuminate, non a caso Hitchcock per la casa dove vivono i proprietari ha preso a modello quella dipinta da Hopper che stava accanto alla ferrovia.

Riflessione magnifica sulla solitudine della casa, luogo necessario, metaforico, simbolico, plurale e polimorfo, capace di rappresentare a un tempo il rifugio più sicuro e l’orrore più orripilante.

Edward Hopper, House by the Railroad, 1925

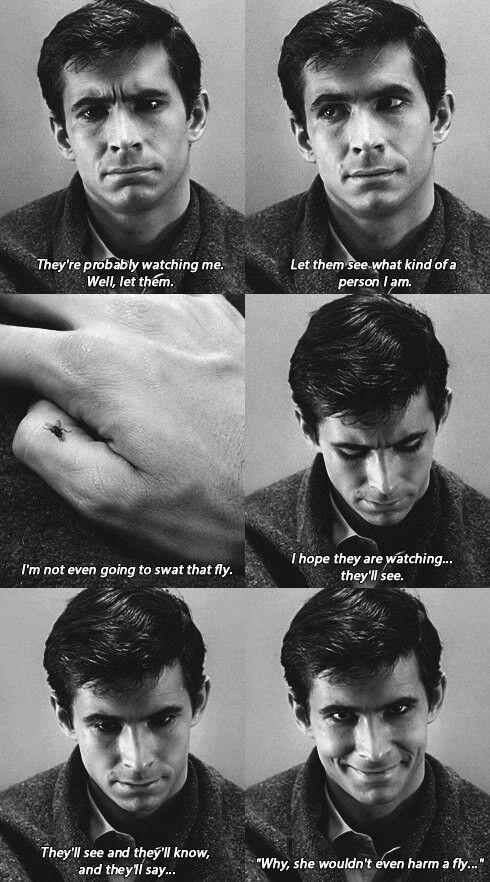

Lui è bravissimo.

Passa dal sorriso più disarmante al ghigno, è fremente, esitante, fragile, feroce, tenero, accogliente, violento, voyeur, alto, elegante, ben organizzato nella sua follia, si diletta di tassidermia e impaglia uccelli, è uno dei tanti uomini che ci sono al mondo che vorrebbe e che non può.

Vorrebbe una donna, la desidera, si propone, le prepara la cena, stranamente, per Hitchcock che è un gourmet, fatta di sandwich e latte, così da motel, così americana.

Si preoccupa della pioggia, lei deve subito cambiarsi le scarpe.

(Quelle scomodissime, che sono bagnate).

Lui non può.

Perché è innamorato della madre.

Perché è matto.

Perché lui che è innamorato della madre e che è matto più di Martin e di Edipo messi insieme, è un personaggio dell’immaginario, quindi a lui tutto è concesso.

(Fra l’altro, pure lui sgranocchia continuamente tranquillanti. Mette una mano in tasca, poi si mette in bocca qualcosa, che dubito siano le mentine che mia nonna, quella piemontese, teneva in cucina in un barattolo e mangiava continuamente fra sé e sé. Poi, se vogliamo parlare degli effetti, diciamo che, visti i risultati, forse, per darsi una calmata, funzionavano più le mentine della nonna, tutte colorate, che le pillole del giovane albergatore).

Lascio perdere la struttura del film, magistrale, con la protagonista che viene assassinata, come è noto, mentre fa la doccia, a metà della narrazione e il resto della pellicola che scorre raccogliendo gli indizi per arrivare a capire che cosa è successo.

Psycho, la doccia

Tutto questo, al momento, mi interessa relativamente.

Mi interessa di più la schizofrenia di lui, il suo essere doppio, figlio e madre a un tempo, in una simbiosi che potrebbe essere la più sublime delle relazioni umane e che invece è fra le più raccapriccianti.

Mrs Bates’ Bedroom, Psycho, 1960

Perché siamo tutti doppi e fatichiamo a rimettere insieme i nostri pezzi e rimaniamo affascinati dalla camera da letto di Mrs Bates, ordinata, vecchiotta, con tutti gli oggetti di lei e, soprattutto, la forma del suo corpo sul letto.

Un corpo rinsecchito, imbalsamato malamente, nascosto in cantina.

Quanto dolore.

E quanta verità, tutta quella che fatichiamo a confessarci e che il cinema ci mostra, limpidamente.

Lui, quando è la madre, accoltella le donne rivali.

Poi smette la parrucca e torna a desiderarle, in un’altalena di sentimenti che ditemi voi se non è moderna e se non ci coinvolge.

Una nota ancora.

Lui si chiama Norman.

La madre, Norma.

Che ne so? Lo grida la creatura che cerca di accoltellare anche la sorella di Marion, che è penetrata nella casa e che ha scoperto l’inganno.

In vita mia ho conosciuto più di un figlio che si chiamava come la madre, Federico/Federica; Alessandro/Alessandra.

Un amico, una volta, davanti alla mia inquietudine, mi disse che era segno di poca fantasia.

Può darsi, resta che per me, e vi parlo per esperienza, è segno di ben altro.

Norman Bates