Gustave Courbet, les Bords de mer à Palavas, 1854

I Sapori dell’arte, 9. Lunedì 21 maggio 2018: Sapore di mare

«Dentro il tuo mare viaggiava la mia nave / dentro quel mare mi sono immersa e nacqui…» (Patrizia Cavalli)

Non mi piace il mare.

Sabbia, scogli, tutto quel sole a rovinare la pelle, vita senza orari, fumo, alcol, gente da tutte le parti, quando ritorni dalla vacanza sei più stranito di quanto eri stranito quando sei partito.

Ciò non toglie che, però, mi piaccia il mare d’inverno, e che io trovi nell’arte dei mari di fronte ai quali vorrei trovarmi, e che io possa affrontare il Sapore di mare senza sentirmi fuori posto.

Fra l’altro, il tema me lo sono scelto, non fosse altro che per completare la strofa.

Dopo il Sapore di sale , ecco, dunque il Sapore di mare.

Grandissime civiltà sono nate sul mare (la montagna è tutta un’altra storia, basta vedere come sono poco aperti i montanari), quindi partirei da quella che è stata la Grecia prima dei Greci, quando nel 1550

a. C., sull’isola di Creta, si affermava una cultura magnificamente espressa nel palazzo di Cnosso, la capitale, al quale appartiene questo elegantissimo Principe dei gigli, dalla vita sottile a dall’incedere ieratico, insomma, l’Antico come tutti vogliamo sognarlo.

Principe dei gigli, 1550 a. C.

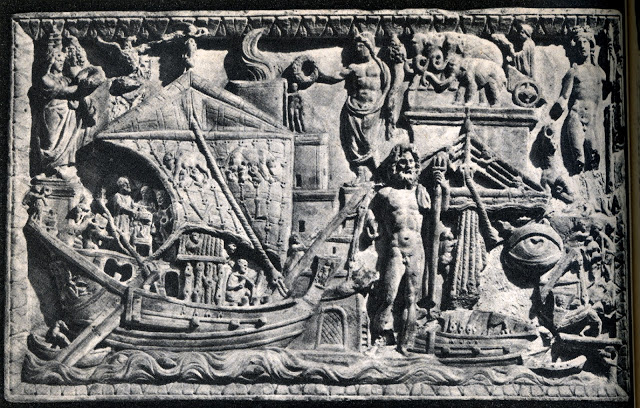

Ostia, rilievo votivo con raffigurazioni simboliche, 180-190

Desidero mostrarvi anche che cosa accade quando l’Antico tramonta, perde la misura che sopra andava ancora cercando e che poi avrebbe trovato pienamente.

Questo magnifico rilievo, presentato da Ranuccio Bianchi Bandinelli, un archeologo che scrive cose che si leggono come un romanzo, illustra alla perfezione le tendenze dell’arte tardo-antonina, quella della fine del II secolo: noncuranza delle proporzioni, nessun interesse per la rappresentazione naturalistica, tendenza accentuata a esprimersi attraverso il simbolo, come accade qui con il grande occhio apotropaico, ovvero che sta lì per allontanare gli influssi maligni, che sta sulla destra verso il basso e che non si capisce che cosa c’entri con il resto.

Un resto che è tutta una specie di narrazione di mare e di navi, anche con un bel Nettuno, nudo, barbuto e con in mano il tridente, che sono felice di presentarvi.

Ma la cosa che prediligo in quest’opera, così vivace e piena di motivi, è quella strana presenza di elefanti in alto, che stanno lì a citare la porta triumphalis di Roma, l’aditus vetus che, arrivando da Ostia, si incontrava nei pressi del Foro Boario, ovvero l’ingresso nella città.

Ma la porta con la sua quadriga di elefanti stava a circa 20 km da Ostia, quindi sarebbe stato un po’ difficile vederla per l’ignoto artista, che però ha fatto uno sforzo di fantasia e ci ha fornito, con questa sua mappa stracolma di soggetti, quell’impressione di esuberanza e di ricchezza che solo un tramonto riesce a dare.

Ma non riveliamo troppo i criteri che ho seguito nella preparazione della lezione, altrimenti che gusto c’è a venire a sentirla. Vi dico però che ho provato a ricostruire la relazione con il mare nella sua variazione con il passare del tempo, prima di arrivare a una modernità molto nostra, che sposta, in Francia, la sua attenzione dal nord, dove lavoravano gli Impressionisti, al sud, che comincia a diventare la meta di tutti i viaggi d’arte, con van Gogh che apre la strada verso la Provenza e poi il progressivo incendiarsi delle presenze e dei colori.

Mi interessa vedere qual è il rapporto romantico con il mare, anche nella versione realista di Courbet, che vi ho messo in apertura, che si ritrae sulla spiaggia di Palavas-les-Flots, in Occitania, come un uomo solo di fronte alla natura selvaggia. Gesticola, è teatrale, è sensualmente robusto come è sempre lui, uno che quella solitudine certo non può impensierire.

Caspar David Friedrich, Viandante davanti a un mare di nuvole, 1818

Guardate la differenza con il famosissimo Viandante di Friedrich, che sta davanti a un mare pure lui, anche se di nuvole: in controluce su uno sfondo luminoso, visto di spalle, non ci guarda e non ci accoglie, composto, elegante, esprime tutto il succo del romanticismo tedesco, in cui la natura viene osservata con un misto di scienza e sogno (ma rêverie è sempre più bello).

Voglio anche presentarvi un piccolo gruppo di artisti americani, poco conosciuti da noi, quindi non scontati, ammesso che in arte ci sia qualcosa di prevedibile.

Martin Johnson Heade, Approaching Thunder Storm, 1859

Martin Johnson Heade è un minimale raffinatissimo, uno stimato ritrattista e un viaggiatore attento a quello che gli offre il viaggio.

Guardate la semplicità squisita del suo dipinto, ampio, basso, vicino nella sensibilità proprio a Friedrich, che consideriamo impareggiabile quando descrive l’intensità emotiva di un paesaggio. Qui tutto è rivelato dalla luce, «l’anello di acqua scura è immobile come marmo nero sotto il cielo», distinguiamo chiaramente ogni dettaglio, la vela sullo sfondo (e un’altra vela è appoggiata sullo scoglio a sinistra), la camicia del rematore, l’uomo e il cane in primo piano che ci voltano anch’essi, come il viandante, le spalle.

Chissà che cosa stanno pensando in questo tempo sospeso, fermo, immobile come il tempo non è mai per indole ed effetti.

E che cosa vi fa venire in mente quest’altra tela incredibile, anonima, con questo ometto ben vestito e a braccia conserte, sta forse lì a illustrare l’inizio di Moby Dick, con Melville che scrive «Sì, come tutti sanno, acqua e meditazione sono sposate per sempre»?

Solo, su una spiaggia dove tutto sembra sovrastarlo per dimensione, trova una sua ragione di guardare il mare nell’idea medesima di esso, l’inviolabilità, la grandezza superiore alla nostra capacità di quantificarla, il sentimento del selvaggio.

Anonimo, Meditation by the Sea

John Frederick Kensett, Eaton’s Neck, Long Island, 1872

E ora guardate John Frederick Kensett, autore delle più pure immagini di sea-meditation.

A Parigi, dove vive al Quartiere Latino, trascorre sette anni di formazione. Scrive in una lettera che ha scoperto «la necessità del più costante e instancabile sforzo per arrivare almeno alla mediocrità», bello e terribile al medesimo tempo, no?

Però, quanto vero.

Fra i fondatori del MET, Metropolitan Museum of Art, molto dotato tecnicamente, l’artista è stato al Louvre a copiare i grandi del passato e, tornando a casa, realizza questo capolavoro: in questa veduta non c’è nessuno, nemmeno un gabbiano è colto in volo, si tratta di un dipinto che parla del mare in modo spirituale e astratto, con il vuoto della spiaggia che corrisponde alla pienezza interiore che ci innalza verso vette di trascendenza.

Una prova purissima di come gli USA, in questo momento della loro storia artistica, abbiano qualcosa da dire a noi europei, carichi di esperienza.

Pino Pascali, 32mq di mare circa, 1967

E ho piacere a terminare questo invito a venirvi a bagnare nel mio mare con uno dei grandi artisti italiani del ‘900, scomparso prematuramente a Roma a 33 anni per un incidente di motocicletta.

Pino Pascali con la sua opera 32 metri quadrati di mare circa del 1967 sfida l’immensità del mare infilandolo concettualmente in 30 vasche di alluminio zincato, che misurano cm 113 x 113, contenenti acqua colorata all’anilina.

Che fa, gioca? Forse.

O forse riflette sul rapporto fra natura e artificio, fra il mare che conosceva bene essendo nato sulla costa pugliese e quello che reinventa per fare arte.

Un’invenzione approssimativa (circa), che racconta anche il cambiamento, cambia il colore dell’acqua a seconda della concentrazione della sostanza colorante e cambia l’assetto dell’opera, visto che i contenitori possono essere assemblati in modi diversi.

Proprio come diceva Baudelaire: «Perché lo spettacolo del mare è così infinitamente e così eternamente piacevole? Perché il mare offre insieme l’idea dell’immensità e del movimento…».

Immensità e movimento: ditemi voi se in queste due parole non c’è anche racchiuso, senza nemmeno troppo sforzo, il senso più profondo, che sempre rincorriamo e che sempre ci sfugge di quello che chiamiamo arte.