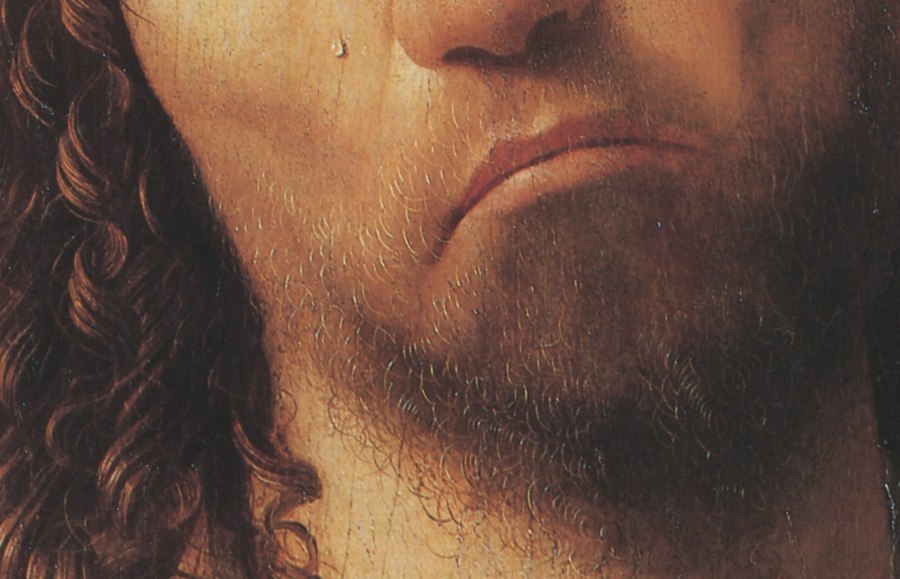

Antonello, Ecce Homo, 1475

Il Venerdì Santo. La delusione.

La paura, le botte, gli sputi, gli insulti, i capelli tirati, lo scherno, il sudore, il sangue, il dolore. Il tradimento, il rinnegamento.

Ce ne sono di motivi, per stare male.

Giovanni Bellini, Pietà, 1455

A poco serve che Giuda si penta e restituisca i trenta denari. I capi dei sacerdoti e gli anziani li prendono, sì, però non li mettono nel tesoro delle offerte (sono sporchi di sangue), bensì ci comprano un campo per seppellirci gli stranieri.

Giuda va a impiccarsi.

(Se c’è una qualità dei Vangeli, quella è la secchezza della narrazione, nessuno sbrodolamento, le parole sono sempre limpidissime).

Giuda si toglie di mezzo e Cristo compare davanti a Pilato.

Tintoretto, veneziano del Cinquecento, ha preso il soprannome dalla professione di tintore del padre.

Con Veronese è il più grande artista della generazione del dopo Tiziano. È uno abile al limite della scorrettezza, quando c’è da proporre un modello per assicurarsi la commissione della decorazione della Scuola di San Rocco, dietro i Frari, lui presenta dopo venti giorni una tela già dipinta e pure applicata al soffitto.

Se non lo prendono, non fa niente, lui la tela la regala lo stesso.

Quando si dice mettere qualcuno davanti al fatto compiuto.

Le proteste non servono a niente e lui ha lavoro per i successivi vent’anni.

Nella cosiddetta Sala dell’Albergo, che è, poi, una sala per riunioni, Tintoretto realizza i teleri con scene della Passione.

Dal grande olio con Cristo davanti a Pilato noi abbiamo un’ulteriore conferma della grandezza di Venezia nel tramonto del suo Rinascimento. Splendore di architetture, splendore di genti, uno spazio tutto obliquo, quello che si definisce manierista, con gente che si agita: Pilato si lava le mani, lo scrivano si affanna a redigere un resoconto, l’uomo con il turbante in primo piano deve ancora decidere se stare o andarsene.

Tintoretto, Cristo davanti a Pilato, 1566-67

In tutta questa inquietudine, nell’eleganza degli abiti, nel non trovare pace, come accadeva da quelle parti in quei tempi, la figura esile e docile di Cristo brilla nelle luci instabili come una stella fissa. Lui ha indosso la splendida veste che gli ha imposto Erode Antipa, tetrarca di Galilea, da cui lo aveva mandato Pilato perché lo interrogasse.

Quella veste gli sarà strappata di dosso fra poco.

Si procede, infatti, alla sua flagellazione.

Caravaggio, Flagellazione, 1607

L’opera magnifica di Caravaggio è la cosa più bella di Napoli.

Dipinta per la chiesa di San Domenico Maggiore, dove qualcuno ancora se la ricorda, è oggi a Capodimonte, esposta come meglio non si potrebbe, già visibile da lontano, alla fine del lungo corridoio sul quale aprono le sale del museo.

Inutilità del mestiere dello storico dell’arte. Qui ogni parola è superflua, qui basta guardare.

Un Cristo bello, ancora pulito, che accenna come a un passo di danza, è legato alla colonna, sulla testa gli hanno conficcato la corona di spine, un perizoma di splendore caravaggesco gli cinge i fianchi.

Tre aguzzini lo torturano. Uno stringe più forte il nodo dei polsi, facendo leva con il ginocchio; l’altro gli tira i capelli; quello inginocchiato davanti lega più strette le fascine, si è pure girato la corda intorno alla mano, così fa più forza.

Sono orribili, bestiali, sudati, sporchi, la loro seminudità è oscena, laddove la seminudità di Cristo attiene al sublime.

Chissà le grida, chissà le bestemmie, chissà il fetore che emanano questi animali.

L’abiezione più ripugnante di fronte alla Bellezza e alla Bontà più assolute.

Sapeva che cosa faceva, l’artista.

In fuga da Roma perché inseguito da un mandato di cattura in seguito a un omicidio, vicenda che deve essergli sfuggita di mano, Caravaggio va verso «l’incontro con la immensa capitale mediterranea, più classicamente antica di Roma stessa, e insieme spagnolesca e orientale…un’immersione entro una realtà quotidiana violenta e mimica, disperatamente popolare» (e questo è Roberto Longhi, chi altri).

«Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: ‘Ecco l’uomo!’». (Anche il manto di porpora oltre a quella insultante corona, proprio un re caduto in un abisso di fango e di sarcasmo. E ricordiamo qui che ‘sarcasmo’ viene da una parola del tardo latino, derivata a sua volta dal greco, che significa ‘lacerare le carni’. Ecco perché fa tanto male).

L’Ecce Homo più bello della storia dell’arte ve l’ho messo in apertura, accostato alla Pietà giovanile di Bellini. Le due opere hanno in comune il senso della sconfitta, ormai tutto sembra finito e l’unico sentimento che sopravvive è la delusione.

Difficile, fare più di Antonello. La tavoletta, conservata a Piacenza, è stata realizzata per devozione privata e rappresenta il volto di Cristo, con la corona di spine e la corda al collo, in un primo piano che non ci lascia scampo.

Siamo trascinati dalla drammaticità di quello che accade, dalla pateticità della vittima, sul viso scendono lacrime, i peli della barba sono dipinti uno per uno, con quella lenticolarità che Antonello ha appreso dai fiamminghi e che lui rilegge come solo può fare un italiano che ha una salda visione plastico-prospettica e che coltiva un sogno nordico.

Siamo trascinati dalla drammaticità di quello che accade, dalla pateticità della vittima, sul viso scendono lacrime, i peli della barba sono dipinti uno per uno, con quella lenticolarità che Antonello ha appreso dai fiamminghi e che lui rilegge come solo può fare un italiano che ha una salda visione plastico-prospettica e che coltiva un sogno nordico.

Realizzata a olio con una tecnica sofisticatissima, l’operina di portata immensa conferma la grandezza incomparabile di Antonello.

Seguace di H. Bosch, Cristo portacroce, 1510

Che cosa si prova a portarsi sulle spalle la croce sulla quale si sarà crocefissi.

Sotto i romani il condannato lo faceva, ma si trattava della sola traversa, il palo verticale era già conficcato nel terreno.

Si tratta di un’esecuzione, cioè di uno spettacolo, dunque c’è una folla eterogenea ad accompagnare Cristo nella sua salita al Calvario: ci sono i soldati romani, alcuni discepoli, i due ladroni, le donne che, come sempre, riescono a esprimere meglio quello che sentono.

Lo svenimento della Vergine, per esempio, detto nell’arte italiana, dove compare spesso, ‘Lo spasimo’, può concentrare in sé tutta l’insopportabile tragicità dei fatti.

Ma qui vi propongo un’altra versione della moltitudine che si affolla intorno a Cristo: letteralmente. Perché lui è al centro di questa composizione a lungo attribuita a Hieronymus Bosch e ora passata a un seguace. Intorno a lui, un ciclone di maschere e di mostri, di gente deforme e ghignante, brutti, guardate come sono brutti; sulla sinistra in basso, l’unica pausa in mezzo a tanta sconcezza è la strana creatura femminile agghindata come una dama, che tiene gli occhi bassi: è Veronica, che porge a Cristo nel suo ultimo viaggio un panno per tergersi il viso; e su quel panno rimane impresso il suo ritratto. Una storia bellissima, come se Gesù continuasse a lasciare dappertutto tracce del suo passaggio.

Abbiamo detto ciclone, e nell’occhio del ciclone c’è quiete, c’è calma. Cristo, infatti, non mostra nessuna agitazione, l’asse della croce, la traversa, che taglia il dipinto obliquamente, la mancanza di respiro rappresentata dalla mancanza di spazio, tutti costretti nel loro orrore a guardarsi uno con l’altro. Ti credo che lei e lui, gli unici esseri umani in quella specie di circo, laido e immondo, abbassano lo sguardo.

Quando si decise di togliere il crocefisso dalle aule delle scuole, io, che non sono credente e che pure non ero d’accordo, mi portavo dappertutto, ovunque avessi una lezione da fare, una fotocopia con una crocifissione.

Cercavo racconti, volevo consolazione.

Diego Velázquez, Cristo crocifisso, 1632

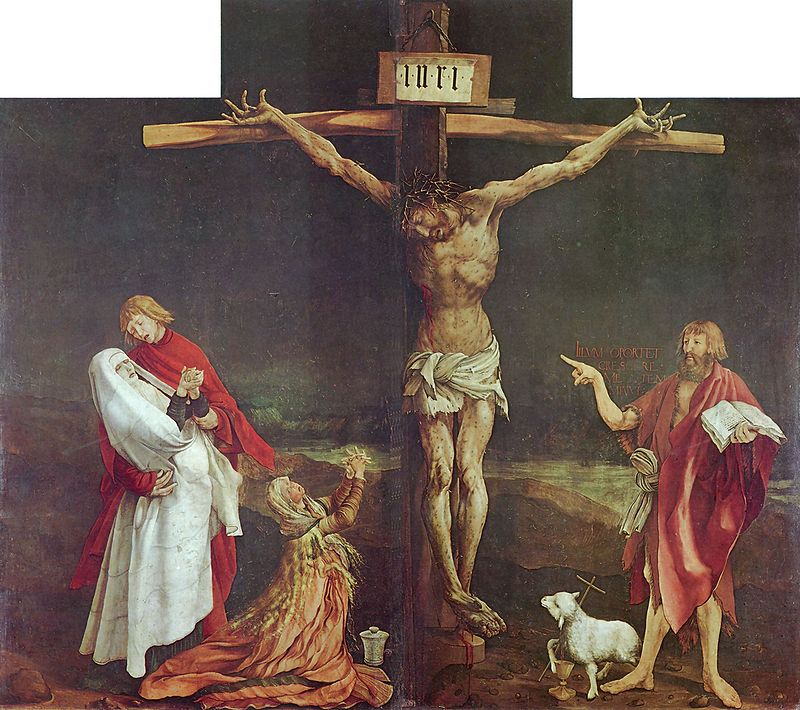

Vi propongo qui, nel Venerdì santo la cui trama stiamo ricostruendo insieme attraverso le immagini, due degli estremi più brucianti della storia dell’arte: il Cristo più bello e quello più brutto mai dipinti.

Il Cristo crocifisso di Velázquez, copiato e citato milioni di volte per la sua armonia, per la gradevolezza di quel corpo e di quel volto, e quello di Mathias Grünewald, pannello centrale della complessa macchina lignea che si chiama Altare di Isenheim, conservato a Colmar, Alsazia, una regione in bilico tra Francia e Germania, dove si beve un profumatissimo Gewürtztraminer, che si accompagna così bene alla cucina locale, speziata e piena di sapori diversi.

Trapassato da spine, deforme, tetanizzato dal dolore, accompagnato da dolenti stravolti tanto quanto lui, con i piedi immensi e l’immenso strazio di quel povero corpo, questo Cristo qui sembra dirci che l’Espressionismo è nato, sì, in Germania, ma che non dobbiamo aspettare la data e il posto che ci dicono i libri, 1905, Dresda, perché esso è un tratto connaturato a quella cultura figurativa, come qui si vede chiaramente.

Mathias Grünewald, Crocefissione, Altare di Isenheim, 1516, part.

Masaccio, Crocifissione, 1426

Che cosa si prova a veder ammazzare un uomo, inoltre, un figlio e un amico. A stare lì senza poter fare niente, solo a partecipare, impotenti, allo scempio che fanno del suo corpo.

Una delle crocefissioni che più mi stanno a cuore è quella che costituiva la cimasa del polittico del Carmine dipinta da Masaccio nel 1426. I motivi di questo mio attaccamento sono diversi, il primo dei quali è la sua ubicazione: smembrata la pala, la tavoletta in questione è a Napoli a Capodimonte e più volte sono andata a vederla con i miei studenti dell’Accademia di Belle Arti, sempre riportandone, tutti insieme, delle emozioni palpabili.

Inoltre, la ricostruzione fra sé e sé della pala, dispersa in musei di grande importanza, può essere un fil rouge non come gli altri per una serie di viaggi, fra Londra, Berlino, Pisa, appunto Napoli e Los Angeles. Perché no, spesso nei nostri itinerari attraverso il mondo manchiamo di logica e di senso, ‘Alla ricerca del Masaccio disperso’ potrebbe essere un buon titolo per questo progetto.

Qui, nonostante l’oro dello sfondo, imposto dai committenti, il grande artista fiorentino, morto a soli 27 anni ma lasciando un’eredità di innovazioni che è poco definire rivoluzionarie, ripensa alla radice la visione prospettica: c’è spazio, ed esso è generato dall’apertura delle braccia di Maddalena, buttata a terra ai piedi della croce, i biondi e lunghi capelli sparsi sul manto rosso. E c’è espressione non convenzionale del dolore: Maria ha la bocca semiaperta come se le mancasse l’aria, Giovanni si torce le mani, giovane, anzi, il più giovane dei discepoli, adesso dovrà cavarsela da solo, senza più la guida e la luce del maestro. Che sta morendo su quella croce, dal legno della quale pure si genera un piccolo albero segno di rinascita, la testa incassata nel torace per il sottinsù della posizione della pala sull’altare, quindi con la cimasa destinata a essere vista dal basso.

«Allora i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato…chiesero che fossero spezzate loro le gambe…».

I soldati spezzano le gambe al primo ladrone, poi al secondo, «ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe».

(Ricordarsi della sobrietà del linguaggio dei Vangeli quando raccontiamo a qualcuno i nostri personali dolori e le nostre tragedie).

Benedetto Antelami, Deposizione, 1178

Nel Duomo di Parma, festosa città che si dà arie da petite capitale, addossata a una parete del transetto, laddove era stata probabilmente realizzata per decorare un pontile, c’è una lastra di marmo firmata da tale Benedetto Antelami, ‘sculptor’, qui ai suoi esordi, e che esordi, visto che egli appare ai nostri occhi già decisamente maturo.

Di cultura lombarda e educazione probabilmente provenzale, come si vede da dettagli che al momento poco ci interessano, Antelami realizza qui una delle narrazioni più complete della deposizione di Cristo dalla croce, momento sensibile che segue alla morte, con un corpo con il quale bisogna fare qualcosa, per esempio, seppellirlo.

Senso della simmetria, raffinatezza dell’uso del niello nella realizzazione delle decorazioni, respiro fondamentalmente classico (non stiamoci troppo a pensare, tutti sappiamo più o meno che cosa significa questo termine), propongo di parlare un’altra volta, a proposito della Deposizione dell’Antelami, dei personaggi presenti, arcangelo Gabriele, angeli, Sole e Luna, personificazione delle chiese.

E di guardare adesso solo Giuseppe d’Arimatea, discepolo di Gesù che chiede a Pilato di poterne riavere il corpo (e Pilato glielo concede), che qui sostiene ma, meglio, abbraccia, quel cadavere staccato dai chiodi, a destra, da Nicodemo.

(Io non sono capace di pensare che cosa significa staccare un chiodo da una mano, di fronte a questa scena la mia immaginazione non è capace di funzionare).

Ma capisco bene la parte fisica, l’accordo, la compassione, il desiderio di un ultimo contatto.

Come si fa, come si fa a non pensare al corpo.

A destra i soldati si giocano a dadi la tunica di Cristo, «che era senza cuciture, tessuta per intero dall’alto in basso» (la più spettacolare delle marche che produce body da donna vanta la medesima assenza di cuciture, mi sembra, qui e fuori da qui, interessante).

E ci vuole Raffaello, portatore di grazia, per consolarci di tanto strazio. La sua Deposizione, commissionata da Atalanta Baglioni per la morte in duello del figlio Grifonetto e sottratta alla chiesa di San Francesco di Perugia quasi un secolo dopo dal cardinale Scipione, che la voleva per sé a Roma e che la fece sostituire da una copia (e buon per noi, che ce l’abbiamo a un passo, nella Galleria Borghese), mette in scena un trasporto di quel corpo quasi privo di dramma: Cristo è classicheggiante e pulito, c’è dolore ma esso è contenuto, sviene la Vergine sulla destra in un gruppo che ospita una citazione di Michelangelo, il paesaggio, quello marchigiano di nascita, quello umbro di passaggio, quello romano di adozione, è intatto.

Raffaello, Deposizione, 1504

Certo è che con Raffaello sembra sempre che il dramma sia alla nostra portata, ovvero controllabile e, comunque, accettabile.

Poi, vallo ad accettare.

E ci vuole Michelangelo, che ogni tanto placa un po’ la sua terribilità, per rappresentare nella Pietà giovanile il supplizio di una donna che ha visto il figlio morire in croce e che lo prende di nuovo sulle ginocchia, proprio come faceva

Michelangelo, Pietà, 1499, part., foto Aurelio Amendola

quando era piccolo e, in una composizione piramidale di origine nordica che si diffonde anche da noi, lo culla, mostrando al mondo con la mano il martirio cui è stato sottoposto.

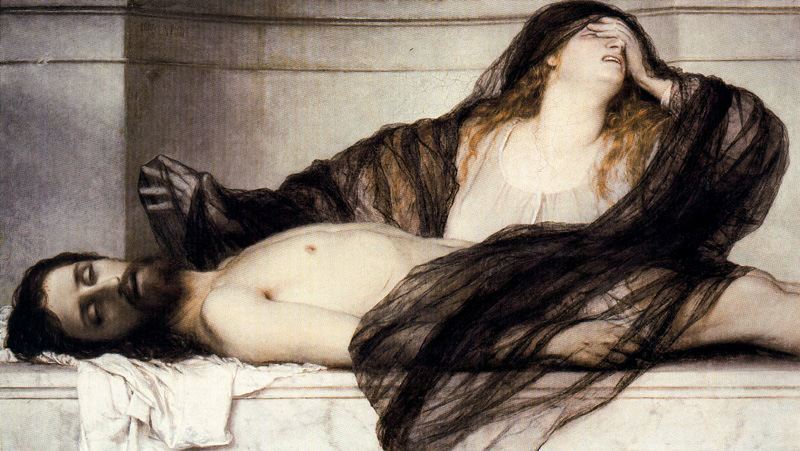

Ma abbiamo più volte parlato di carne e, senza voler prendere posizione alcuna, di fronte alla giovinezza di questo Cristo massacrato, di fronte alla bellezza della sua persona, mi viene in mente di poter mettere qui un altro grande artista, Arnold Böcklin, uno svizzero tedesco innamorato dell’Italia che, evidentemente, ha intuito che nello strappo di Maria Maddalena da quel corpo deve esserci stato qualcosa di insopportabile, qualcosa di cui lamentarsi.

E questo accade in una tela bellissima che, quando è davanti ai nostri occhi, ci lacera e ci ferisce, per tutte le volte che in vita nostra abbiamo dovuto rinunciare a un contatto fisico, abbiamo dovuto, come si dice, elaborare il lutto (ma come si fa a elaborare un sentimento così passivo) per un corpo che ci manca nella vita e nella carne, così come Cristo, ammazzato nel pieno delle sue forze e splendido, di uno splendore fisico evidente, deve essere mancato, nella vita e nella carne, alla sua Maddalena.

Arnold Böcklin, Lamentazione di Maddalena sul corpo di Cristo, 1868

Lucia Masina

30 marzo 2018 — 23:08

BRAVA Rosellina mia ☺.

Rosella Gallo

31 marzo 2018 — 8:42

Sei sempre generosa e squisita, grazie, Lucia MIA

Cinzia

31 marzo 2018 — 3:29

Sublime

Rosella Gallo

31 marzo 2018 — 8:41

Grazie, Cinzia, della lettura e del commento, un affettuoso augurio di giorni sereni

Cristina Amore

10 aprile 2020 — 8:38

Grazie Prof x i racconti che ci regala.

Rosella Gallo

10 aprile 2020 — 8:45

Grazie a te, Cristina, per accettare il mio dono

Larisa

10 aprile 2020 — 9:04

E’ una storia che tutti conosciamo, ma nessuno ce l’aveva mai raccontata così!Da leggere tutto d’un fiato, da soli, per lasciare spazio alle emozioni che queste parole, queste immagini scatenano. Ancora grazie ❤️

Rosella Gallo

10 aprile 2020 — 10:22

Larisa, grazie a te. So che questa è una storia nota, noi che ci occupiamo di arte la vediamo continuamente, poi siamo in Italia, dunque, la storia la trovi dappertutto. Ma questi sono artisti immensi, che hanno la capacità di farci capire che una storia, quando la sai raccontare, è sempre nuova. E loro la sanno raccontare benissimo. Mi fa piacere aver fatto da tramite, davvero sono contenta

Severina Vianelli

10 aprile 2020 — 9:32

Semplicemente, grazie!

Rosella Gallo

10 aprile 2020 — 10:23

Grazie, Severina, guarda tu quanta roba ci hai messo in queste due parole, davvero grazie