Francisco Zurbarán, Una tazza d’acqua e una rosa, 1630

I Sapori dell’arte, 3. Lunedì 9 aprile 2018: Il Sapore dell’acqua

(La più bella rappresentazione dell’acqua che abbia mai visto è quella che vi metto in apertura, la natura morta di Francisco Zurbarán che ha probabilmente un significato mistico, acqua come purezza della Vergine, ma che si regge anche senza interpretazione alcuna, solo per la rigorosa e assoluta bellezza di una tazza e di una rosa messe l’una accanto all’altra).

«Nelle normali condizioni di temperatura e pressione l’a. si presenta sotto forma di un liquido limpido, inodore, insapore, incolore».

Eccomi sistemata ancora una volta.

A rimettermi al mio posto ci ha pensato la Treccani, che va avanti per pagine e pagine spiegando che cosa è l’acqua.

Che io voglia, poi, fare una lezione sul sapore di un liquido per definizione insapore, mi sembra, a occhio e croce, un’altra di quelle cose che si trasformano o in un vicolo cieco dal quale non si esce o in un muro contro il quale si va sonoramente a sbattere.

Comunque, ci provo, a orientarmi.

Con questi risultati.

Jacques-Louis David, Antoine Lavoisier e la moglie, 1788

Cominciamo subito dai fatti: l’acqua è un «composto chimico di formula H2O, assai diffuso in natura nei suoi tre stati d’aggregazione: solido, liquido e aeriforme. Nel linguaggio corrente s’intende in genere l’a. allo stato liquido».

Ma questa definizione è relativamente recente, visto che gli antichi consideravano l’acqua uno dei quattro elementi (ovvero, più o meno, una sostanza semplice) insieme all’aria, al fuoco e alla terra. Fino a che Antoine Lavoisier non ne stabilì la composizione.

Per capire chi era questo brillante scienziato, fondatore della chimica moderna, affidiamoci a Jacques-Louis David, che ricevette da lui la commissione per un ritratto, riuscito poi magnifico, che è uno dei momenti più alti della produzione dell’artista neoclassico.

La coppia che Lavoisier forma con la moglie, donna intelligente e collaboratrice preziosa, è invidiabile: sono dei ricchi intellettuali, eleganti, che si trovano nello studio di lui, con lei che, però, domina la composizione, lo sguardo rivolto a noi e gli occhi del marito che la osservano con riconoscenza e complicità.

Il dipinto, piuttosto insolito nella tradizione del ritratto di scienziato, sia per i soggetti a figura intera, sia per gli abiti, decisamente formali, laddove era abitudine riprendere i soggetti ‘en déshabillé’, è anche una formidabile natura morta, con gli strumenti del chimico, la stoffa del vestito di lei e il velluto rosso della tovaglia che ricopre il tavolo indagati dal virtuosismo del pittore in ogni loro consistenza materica e riflesso.

Finirà male, con Lavoisier ghigliottinato nel 1794 per la sua attività parallela di imprenditore privato impegnato nella riscossione delle tasse e David che, pur potendo, non si mosse per aiutarlo.

Quando Lavoisier chiese la grazia al tribunale rivoluzionario per portare a conclusione un suo esperimento, si sentì rispondere che la Repubblica non aveva bisogno né di sapienti, né di chimici.

Una storia tristissima. Ricordiamocene ogni volta che ci laviamo le mani o beviamo un bicchiere d’acqua.

Trascuro volutamente i capitoli caratteristiche chimico-fisiche; classificazione; uso in agraria; biologia; diritto e parecchie altre faccende tecniche e provo a navigare in acque per me più familiari.

Per esempio quelle che hanno a che fare con il ruolo del nostro argomento di oggi nella religione, laddove sappiamo tutti che in ogni cultura l’acqua è considerata capace di purificare e di generare in modo inesauribile nuove creazioni e trasformazioni.

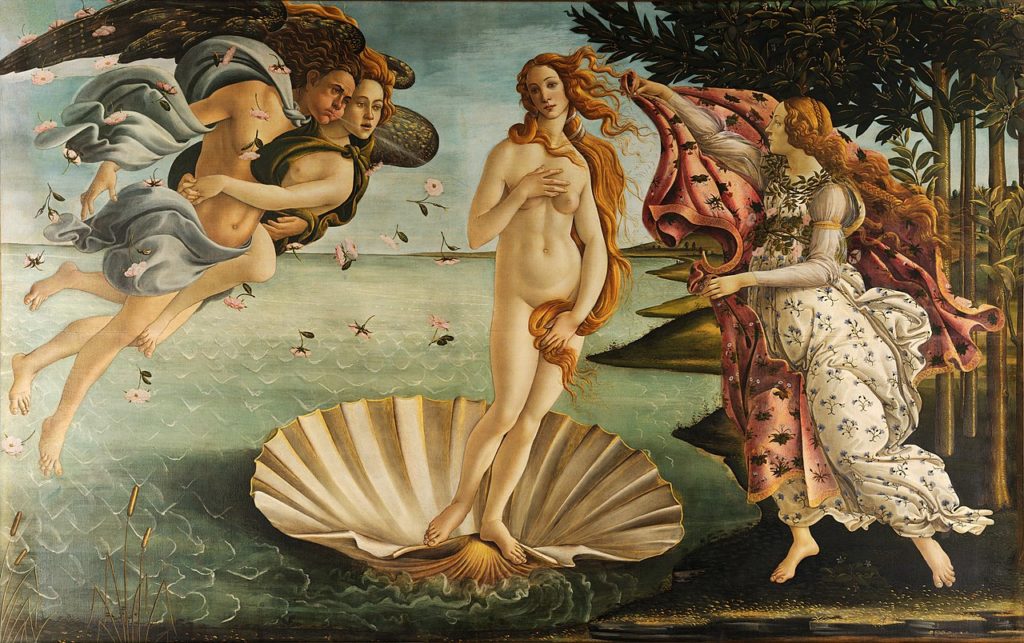

Non è un caso, perciò, che, come ci dice Esiodo, Venere, dea dell’amore e della fertilità, sia nata dalla spuma prodotta in acqua dai genitali recisi di Urano, adagiata su una conchiglia e sospinta a riva da venti leggeri.

Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1485

Verrocchio e Leonardo, Battesimo di Cristo, 1475

Acqua come purificazione, abbiamo detto, che dà la possibilità di iniziare una nuova esistenza.

Volendo trovare un rito e un’immagine, certamente l’acqua del battesimo, per illustrare il quale scelgo la versione di Andrea del Verrocchio, che ci dà pure la possibilità di vedere un giovanissimo Leonardo all’opera, alle prese con la figura dell’angelo sulla sinistra.

È molto interessante che la prospettiva che abbiamo utilizzato finora (la nascita, la catarsi) abbia una valenza femminile, mentre tutto ciò che è relativo alla pioggia (dal racconto all’esperienza religiosa) abbia in sé un principio fecondatore, «di origine celeste e maschile».

Vi presento quella che secondo me è la più disneyana immagine della pioggia di tutta la storia dell’arte, il Giove Pluvio che aiuta i soldati romani in un momento di difficoltà raffigurato sulla Colonna Antonina qui a Roma, una divinità fattasi scroscio d’acqua che disseta e scioglie le sorti della battaglia, originalissima rappresentazione di un momento colorato dell’arte romana.

Miracolo della pioggia, Colonna Antonina, Roma, 180-193

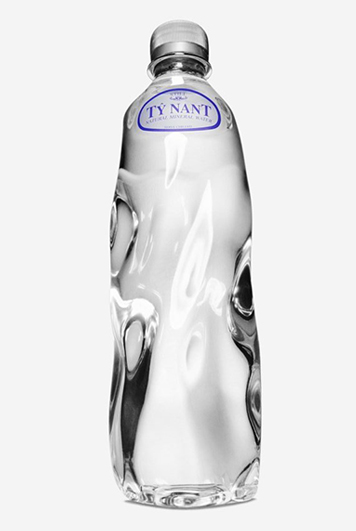

Se bevete d’abitudine acqua minerale, vi farà piacere sapere che le bottiglie che la contengono sono spesso oggetto di studio, sia per l’azienda che le produce che per gli artisti.

Ecco per voi due esempi. Il designer gallese Ross Lovegrove che disegna un oggetto che non sembrava realizzabile e che invece c’è ed è bellissimo, un’autentica rappresentazione dell’idea dell’acqua.

Ross Lovegrove per Ty Nant, Bottiglia, 2001

Wolfgang Tillmans, Podium, 1999

E il fotografo tedesco Wolfgang Tillmans, che amo molto, qui in uno dei momenti migliori della sua carriera, quando, dopo una prima stagione dedicata alla moda, si mette a guardarsi intorno e ci trascina dentro un’esistenza fatta proprio come la nostra (solo un po’ più in disordine), con gli abiti buttati su una sedia, le foto sul davanzale, i resti della festa, le bottiglie riutilizzate per metterci i fiori (attenzione perché qui c’è un piccolo gioco ottico, visto che l’orchidea sta nel vaso dietro la San Pellegrino, e non dentro).

Una lezione di storia dell’arte serve, a chi l’ascolta ma anche a chi la prepara, ad aprire gli occhi, certe volte addirittura a spalancarli sul mondo e su se stessi.

E Maestro dagli occhi spalancati è il nome attribuito all’artista che ha dipinto a Ferrara, nel Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia, il segno zodiacale del Cancro.

Maestro dagli occhi spalancati, Cancro, 1470, part.

Cancro, Scorpione e Pesci sono segni d’acqua.

Non vi sto a raccontare il disorientamento, quando, mentre ci ragionavo sopra e sceglievo le immagini, mi accorgevo che io, che mi penso sempre come una donna di fuoco (Ariete), sono invece parecchio annacquata: ascendente Pesci e Luna in Cancro.

Poco male, mi sono consolata, l’acqua, come abbiamo visto, è un principio potentemente femminile, quindi, casomai, mica è un danno.

Anzi.

Abbiamo parlato di pesci, che vivono nell’acqua.

Guardate come sono belli quelli di Millais, con le due ragazzine che sembrano uscite da un sogno di Velázquez, il paravento di cuoio sullo sfondo e la boccia con i loro pets in primo piano, altra protagonista del dipinto.

John Everett Millais, Leisure Hours, 1864

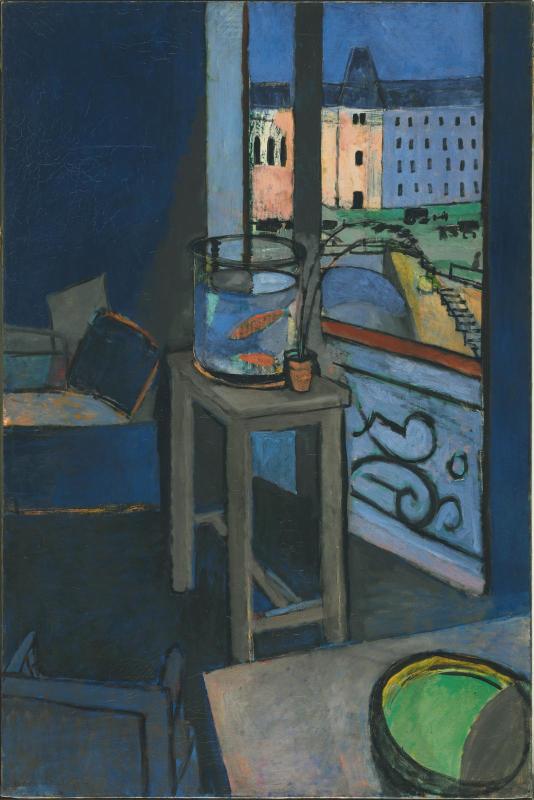

Matisse, Interno, vaso di pesci rossi, 1914

Pesci rossi, dunque che nuotano in acque dolci, anche per Matisse, che si trasferisce nel 1913 in una casa su quai Saint-Michel e realizza una delle sue tante opere dedicate a questi animali.

Tour de force di riflessione sullo spazio (l’interno e ciò che c’è oltre la finestra, il dentro della vasca dei pesci e il fuori della stanza), il dipinto risolve tutte le ambiguità in un’inondazione di colore, con un blu profondo, che si fa opaco e poi trasparente, che vibra alla luce e che tutto riempie. Siamo, inoltre, nell’atelier, quindi nello spazio sacro dell’artista, che, chiuso nel suo luogo di creazione, così come i pesci sono chiusi nel loro vaso, medita sul suo ruolo, nel momento difficile che precede la Grande Guerra.

Per chiudere un argomento impossibile da esaurire (ma già a questo stadio pieno di spunti di riflessione), ci stanno bene i miracoli.

Giotto, Miracolo della sorgente, 1296

Quello della sorgente che si apre nella roccia, tanto per cominciare, che Giotto dipinge su una delle pareti della Basilica Superiore di Assisi nel corso della sua narrazione dei fatti della vita di Francesco.

Il cielo ha il suo colore azzurro, il santo è raccolto in preghiera, i fraticelli non hanno del tutto capito che cosa sta succedendo e la loro espressione non si discosta da quella del somarello, l’assetato, lui, sì, è soddisfatto di questa bella sorpresa: il piede puntato sul terreno, solido pure lui come la montagna che scende tagliente, è una creatura nuova e moderna, che si gode l’agognata bevuta d’acqua, frutto di un intervento che arriva dall’alto.

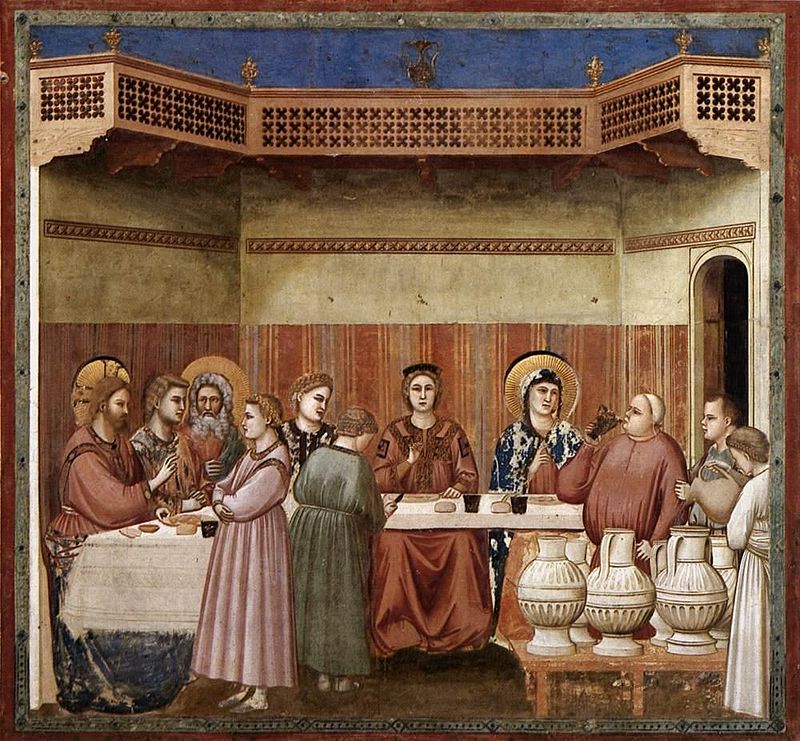

Ma il miracolo più piacevole, diciamocelo, è quello che vede protagonista Cristo, che, al suo esordio nella vita pubblica, alle Nozze di Cana, in un momento di festa in cui si sono fatti male i conti, fa contenti gli invitati trasformando l’acqua in vino.

Chiedo di nuovo aiuto a Giotto, che è sempre il più chiaro di tutti, però mi sposto a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, dove i riquadri sono di dimensioni più ridotte rispetto ad Assisi, il tono è più lirico e la narrazione si distende: otri dalla forma identica a quella della pancia dell’ospite che beve, uno spazio praticabile, l’impressione che, proprio nel vino, la vita finalmente abbia inizio.

Lorenzo Lotto, Miracolo di Santa Brigida, 1524

E se preferite un’altra bevanda, vi accontento subito.

Lorenzo Lotto, pittore grandissimo che ha preferito lavorare in provincia perché era davvero troppo confrontarsi a Roma con gente come Michelangelo e Raffaello, quando si stabilisce nella zona di Bergamo, si capisce che si trova nel suo elemento. Lavora bene, realizza opere singolari e importanti, come quando nell’Oratorio Suardi di Trescore espone un programma in cui si esalta il valore delle opere di bene compiute da alcune sante nella loro vita. E Santa Brigida, irlandese del VI secolo, ammansisce un cinghiale, allontana un uragano, distribuisce pane ai poveri ma, soprattutto, si rende utile alla sua comunità nel modo più gradito: trasformando l’acqua in birra, metamorfosi che, per una santa nata dalle sue parti, mi sembra logica e coerente.

Anche se per sfiorare solo l’argomento deve passare ancora tanta acqua sotto i ponti, sperando di non aver fatto un buco nell’acqua e di aver, invece, tirato acqua al mio mulino, nel senso di avervi fatto venire la curiosità di assistere alla mia lezione, mi sento di poter dire che sarete d’accordo con me sul fatto che pescare nella storia dell’arte tutti gli argomenti che ci servono è facile, proprio come bere un bicchier d’acqua.

Samanta

4 aprile 2018 — 19:58

L’articolo l’ho “bevuto” tutto d’un fiato! Bellissimo, interessante, originale e ricco di spunti e riflessioni come lo sono sempre anche le tue lezioni….nell’impossibilità di frequentarle in questo periodo mi godo queste pillole…un caro abbraccio!

Rosella Gallo

4 aprile 2018 — 20:35

Samanta carissima, noi, come sempre, in sintonia di testa e di cuore, grazie del tuo commento, sento molto la tua mancanza e spero che lo scambio per iscritto sia completato presto da quello di persona, secondo le nostre belle usanze. Ti abbraccio, salutami i tuoi tre magnifici uomini