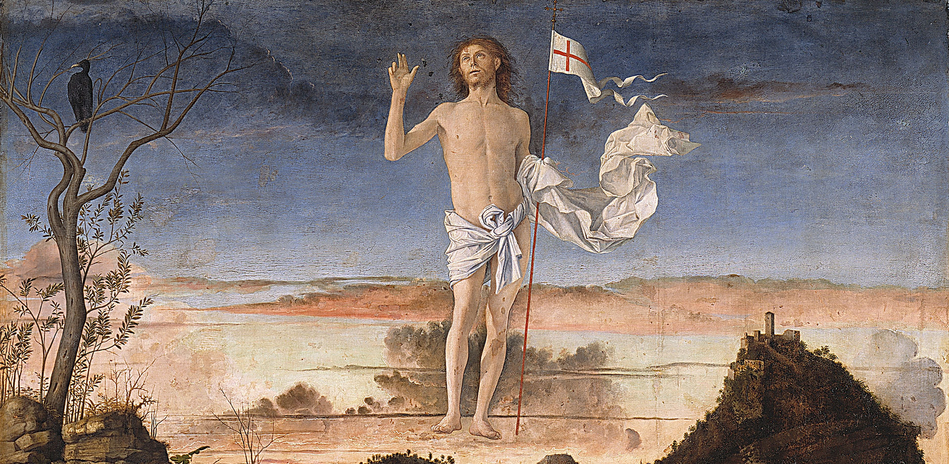

Francisco Zurbarán, Una tazza d’acqua e una rosa, 1630

I Sapori dell’arte, 3. Lunedì 9 aprile 2018: Il Sapore dell’acqua

(La più bella rappresentazione dell’acqua che abbia mai visto è quella che vi metto in apertura, la natura morta di Francisco Zurbarán che ha probabilmente un significato mistico, acqua come purezza della Vergine, ma che si regge anche senza interpretazione alcuna, solo per la rigorosa e assoluta bellezza di una tazza e di una rosa messe l’una accanto all’altra).

«Nelle normali condizioni di temperatura e pressione l’a. si presenta sotto forma di un liquido limpido, inodore, insapore, incolore».

Eccomi sistemata ancora una volta.

A rimettermi al mio posto ci ha pensato la Treccani, che va avanti per pagine e pagine spiegando che cosa è l’acqua.

Che io voglia, poi, fare una lezione sul sapore di un liquido per definizione insapore, mi sembra, a occhio e croce, un’altra di quelle cose che si trasformano o in un vicolo cieco dal quale non si esce o in un muro contro il quale si va sonoramente a sbattere.

Comunque, ci provo, a orientarmi.

Con questi risultati. Continua a leggere