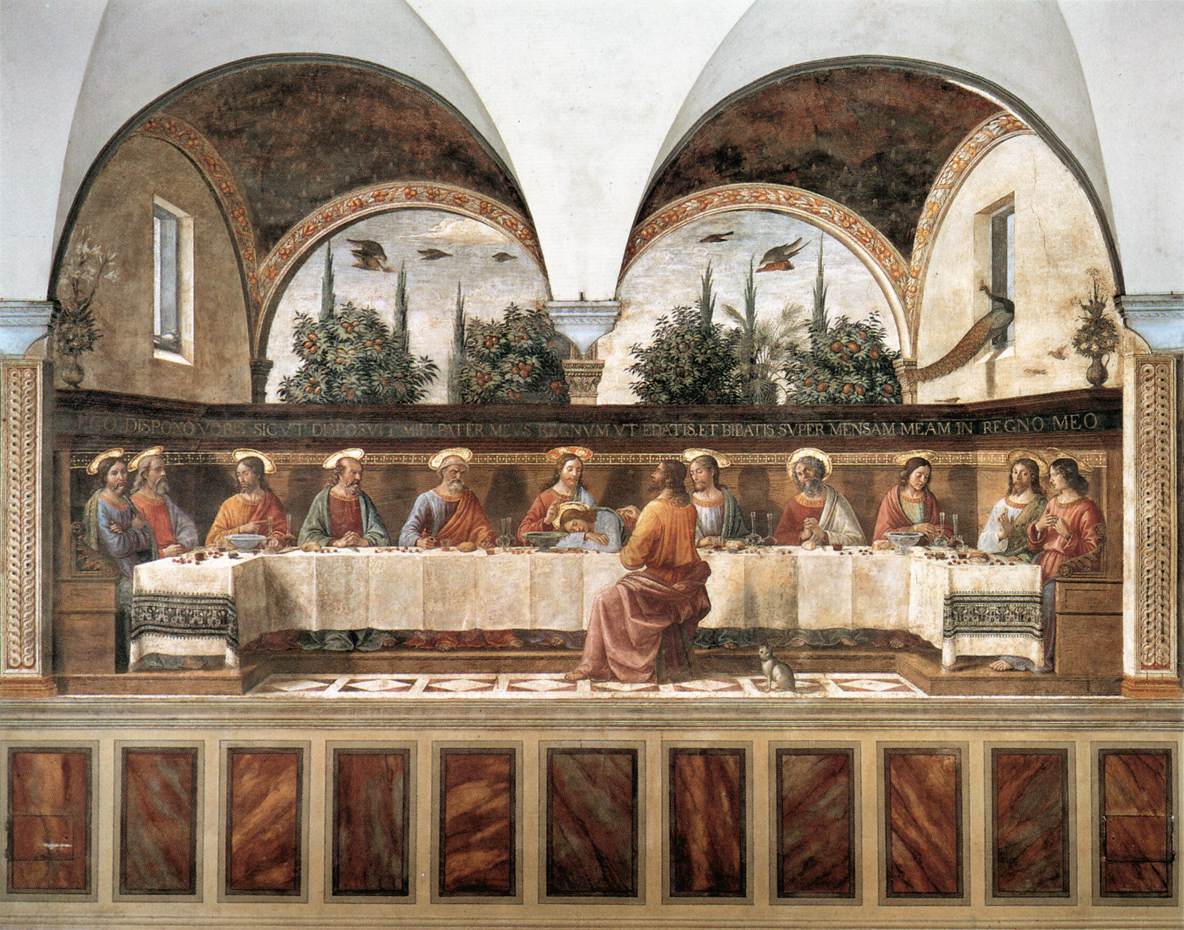

Ghirlandaio, Cenacolo di San Marco, 1486, part.

Il Giovedì Santo. Il ritmo del tempo si fa serrato e gli avvenimenti si succedono, come è giusto che sia nel momento in cui è in vista la fine.

Tutto è concitato, c’è ancora tanto da fare, presto, perfino le parabole, quel modo diretto e sintetico di insegnamento, diventano più suggestive.

Voi pensate solo a quella dei talenti: ‘Poiché a chiunque ha, sarà dato ed egli sovrabbonderà’.

(Non diciamo pure noi che piove sul bagnato?)

E allora sono accolti dal padrone, quando torna, i servi che avevano fatto fruttare il denaro che avevano ricevuto. Quello che aveva avuto prima della partenza un solo talento e lo aveva sotterrato viene gettato fuori nelle tenebre e chiamato malvagio e inutile.

Ma si avvicina l’ultima Pasqua e i discepoli propongono di preparare la cena.

A sera, si mettono tutti a tavola e a tavola, come sappiamo, succede sempre qualcosa, nascono i discorsi, certe volte ci si rivela per quello che siamo.

Il momento è solenne e tante sono le rappresentazioni di questa ultima cena, perché di questo si tratta, che spesso stanno a decorare il refettorio del convento, così che mentre si mangia tutti insieme ci si ricorda di quello che è successo.

Per illustrare questo importante episodio, scelgo Domenico Ghirlandaio e il Cenacolo che lui ha dipinto per San Marco a Firenze.

Ghirlandaio, Cenacolo, 1486

L’ambiente è austero, al limite di una ricercata povertà, quindi solleva il cuore trovare una tavolata un po’ agghindata, con una bella tovaglia e belle stoviglie, con tutti questi commensali seduti tranquilli, anche se c’è quello strano terzetto, Giovanni appoggiato a Cristo, Cristo che lo accoglie e Giuda seduto dall’altra parte, che già dichiara così il suo tradimento.

Ma sembra proprio una festa, ci sono anche le ciliegie, così fuori stagione, quindi dal sapore di attesa e di favola, sparse davanti a ciascuno dei presenti, uccelli hanno preso il volo nel cielo che si vede benissimo dalle due grandi arcate sulle quali si apre la sala, un pavone, simbolo di immortalità, sta appollaiato sulla finestrella di destra.

E c’è pure un gatto, dalla parte di Giuda, che è voltato verso di noi e ci guarda.

Cristo istituisce l’Eucarestia: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».

Cristo, erede di Dioniso, ha esordito nel vino con le nozze di Cana e nel vino dà l’addio al mondo: «…preso un calice…lo diede loro, dicendo: ‘Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue’» .

Ghirlandaio, perché la sua leggerezza ci serve a riprendere un momento fiato, tanto, ormai lo abbiamo capito, fra breve scoppierà il dramma.

Infatti.

Andrea Mantegna, Orazione nell’orto, 1455

Infatti escono e vanno al di là di un torrente, in un giardino nel quale avevano l’abitudine di ritrovarsi.

Quello che succede ce lo racconta Andrea Mantegna che invece è uno durissimo, quasi un geologo per la sua ossessione di registrare la stratigrafia delle rocce, vero amante dell’Antico.

Lo rivela la città trasognata che c’è sullo sfondo, che sembra Roma ma che Roma non è, perché forse è Gerusalemme, anzi, è certamente Gerusalemme, che in quei giorni è sotto il dominio di Roma.

È, questo, il terribile momento in cui Cristo ha paura.

La sua natura umana ha il sopravvento su quella divina, porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni: «…cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: ‘L’anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me’».

Ma quelli si addormentano, pesanti, ronfanti, buttati uno sopra l’altro in un magnifico incastro di colori.

Dunque, anche la solitudine, ci mancava solo questo.

Il dipinto di Mantegna è pieno di simboli, dal vulture malaugurante sul ramo dell’alberello sdutto a destra, ai pellicani in basso, da sempre legati a Cristo perché secondo la leggenda l’uccello si squarcia il petto per nutrire i suoi figli, fino alle due lepri sul sentiero che si avvita sulla roccia e sono, quelli, animali di cui è nota la fertilità, vivacissima.

Cristo prega il Padre, se possibile, di allontanare da lui la prova che lo attende.

La risposta arriva con gli angeli che affiorano dalle nuvole portando i simboli della Passione.

Sullo sfondo Giuda, ‘uno dei dodici’, conduce verso quello che è stato il suo maestro ‘una gran folla con spade e bastoni’ ed è stato convenuto un segnale: «Quello che bacerò è lui; prendetelo».

Il bacio è lungo.

Ci sono i saluti: «Amico, che cosa sei venuto a fare?».

Qui, Giotto dipinge potentemente.

Giotto, Il bacio di Giuda, 1305

Nella Cappella degli Scrovegni di Padova, in quella specie di morbidezza, o meglio, in quella durezza meno aspra rispetto ad Assisi, Giuda e Cristo, avvolti nel mantello del primo, sono diventati una cosa sola. Pietro aggredisce il servo del sommo sacerdote e gli recide un orecchio.

Nella violenza, nella notte illuminata dalle torce, nelle figure, tutte di uomini, ben salde, al suono del corno innalzato al cielo nel quale soffia il soldato un po’ sulla destra, Gesù comincia il suo calvario, sono pure venuti a prenderlo con le spade e i bastoni, eppure lui tutti i giorni insegnava al tempio e tutti lo sapevano.

Lo trattano come un brigante.

Lo trattano come un animale.

(Gesù viene portato davanti al sinedrio, il supremo consiglio ebraico che amministra la giustizia.

Gesù ammette di essere il Figlio di Dio, il Messia che tutti attendevano. Per la legge ebraica questa è una bestemmia, come tale punibile con la morte).

La narrazione dei Vangeli a questo punto si imbroglia, i resoconti si sovrappongono, la trama della vicenda mostra facce diverse. In sintesi, Cristo viene portato davanti a non meno di quattro giudici e due volte compare davanti a Pilato, il procuratore romano della Giudea, quello che si lava pubblicamente le mani dopo aver cercato di salvarlo. Lo ritiene innocente, ma teme un tumulto dei giudei, che ne chiedono la morte.

Davanti ai sacerdoti, Cristo riceve sputi, pugni e schiaffi.

Viene deriso.

E, a tutto questo, si aggiunge il già annunciato rinnegamento di Pietro.

Il capo dei Dodici sta seduto nel cortile, si scalda pure lui a un fuoco. Una serva lo riconosce: «Anche tu eri con Gesù il Galileo».

Per tre volte qualcuno glielo dice, per tre volte lui impreca e nega. Dopo la terza volta il gallo canta, si è fatto giorno, Pietro si ricorda che Cristo gli ha detto «Prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte».

Piange amaramente.

Chiediamo nuovamente a Duccio di raccontarci come è andata. Siamo sul postergale della Maestà, che lui consegna alla città di Siena, interamente dipinta di sua mano come da contratto, nel 1311.

La scena è complessa e si articola su due registri: sopra, Cristo è con le mani legate davanti a Anna (o a Caifa), c’è molta gente, ci sono i soldati, stanno tutti stretti in uno spazio descritto convenzionalmente. Sotto, arde un fuoco, con persone che cercano di scaldarsi. L’artista è elegante e astratto, ma la descrizione del diniego di Pietro, ottuso e vigliacco, gli riesce benissimo.

Duccio, Cristo davanti a Caifa; Diniego di Pietro, Maestà, 1311, part.

L’apostolo alza una mano per schermirsi, poi sta lì con i piedi nudi, le piante tese verso le fiamme, deve essere stato un istinto incontrollabile, rinunciare a tutta l’avventura di cui era stato protagonista per avere un po’ di sollievo per i piedi freddi.

Duccio ha pensato lo spazio con parecchi scrupoli, il grosso sgabello su cui è seduto il personaggio di cui vediamo il profilo e le spalle, la panchetta rasoterra, la bifora con il poggiolo, l’infilata di ambienti definiti dagli archi e, soprattutto, la bellissima scala, che si innalza leggera verso la saletta superiore, i gradini segnalati da strisce bicolori, solo a Siena, dove tutto è colore, un senese, maestro di tutti i suoi incanti, avrebbe potuto realizzare una cosa simile.

Una donna, ritratta di spalle, impugnato il corrimano, si appresta a salire, raccordando le due scene. Le donne, si sa, quando non dividono, sono capaci anche di unire le cose e di tenerle insieme.

Ma il gallo ha cantato, arriva l’alba del venerdì, il giorno in cui la vicenda dolorosa e umanissima di Cristo raggiunge il suo acme e diventa tragedia.

Lucia Masina

29 marzo 2018 — 0:49

Hai ragione Rosella, la settimana santa va vissuta in ogni caso. In ogni caso vuol dire anche se lontani dalla chiesa, anche se non pienamente credenti. Ma la passione è susseguirsi di sentimenti cosí umani da non poterli ignorare o negare. È la nostra storia, il nostro immaginario, sono le nostre sofferenze e paure.

Un abbraccio stretto <3

Rosella Gallo

29 marzo 2018 — 8:34

Lucia cara, a me quello che succede in questa settimana sembra da sempre più umano che divino, quindi mi sembra che vada a toccare corde nostre sensibilissime e che, quando serve, ci consoli. Non era (anche) questo l’intento di una religione? Ti ringrazio di esserci, e di farlo come tu sola sai. Ricambio il tuo abbraccio

Lucia Fenicia

31 marzo 2018 — 19:30

Cara Rosella non riesco a spedirti questo commento. Sono un macello. Comunque ci riprovo. Solo ora leggo questo tuo bellissimo scritto. Sembra di sentire i rumori le grida e di percepire gli odori e il tanfo. Anche io da laica perso che questo “racconto” sia una descrizione umana straordinaria e asciutta. Ti volevo raccontare l’emozione (non so se te ne avevo già parlato) provata davanti al cenacolo di Leonardo recentemente. Una scena incredibile. Il momento in cui Gesù dice “qualcuno mi tradirà”. Non c’è il calice ne’ il pane.Mancano le aureole sulle teste. Gesù è solo al centro della scena. Neanche Giovanni gli e’ vicino. Gli apostoli sono sconcertati e curiosi di sapere il nome del traditore. Una scena umana incredibile. Comunque domani si scioglieranno le campane. Un abbraccio e auguri.

Rosella Gallo

31 marzo 2018 — 19:41

Lucia cara, non sei ‘un macello’, visto che il commento è arrivato sano e salvo e che lo stiamo leggendo. Per prima cosa ti ringrazio, di tutto, poi aggiungo che questo vivere la Settimana santa in modo, come lo chiamiamo, laico è pari, come intensità spirituale, al modo in cui lo vivono i credenti. Tutte le nostre cose d’arte, poi, guarda tu come, viste in quest’ottica, diventano ancora più sensibili, è vero quello che tu scrivi di Leonardo, racconta la vicenda a modo suo, del resto non sarebbe potuta andare diversamente, del resto, se così non fosse, non sarebbe lui. Grazie dei tuoi auguri, grazie del tuo abbraccio, ricambio tutto, con riconoscenza e affetto