Georges Seurat, La Parata del Circo, 1888

I Sapori dell’arte, 4. Lunedì 16 aprile 2018: Il Sapore della maschera e del circo

Dopo l’avventura in campagna…si è fatta strada in lui, mezzo in sogno, l’idea che l’avventura sarebbe stata splendida se fosse stato mascherato. (Hugo von Hofmannsthal, Andrea o i ricongiunti, 1932)

Da un pezzo volevo cimentarmi con l’argomento e anche con questi sentimenti, che mi stanno a cuore.

Ho cercato di spiegare lo spleen ai miei studenti la settimana scorsa, volevo partire dalla milza e dall’umore che secerne, responsabile secondo gli antichi di uno stato d’animo turbato, malinconico, letterario.

Al posto della noia, poi, avrei preferito l’ennui, se non altro perché tante immagini vengono dalla Francia, però anche la nostra noia, così storicizzata e coltivata, funziona.

Metto, comunque, insieme la commedia dell’arte con le sue maschere e il circo perché nell’una e nell’altra di queste attività, che vorrebbero essere di intrattenimento gioioso, c’è, sotteso, questo sentire, ben visibile all’occhio dell’artista, che si identifica, illustra e si racconta.

Essendo l’uso della maschera, che è un finto volto fatto di cartapesta, legno o altro materiale, documentato fin dal Paleolitico superiore e diffuso ancora oggi in tutti i continenti (anche se non dappertutto), decido di buttarmi nel mezzo della battaglia, perché da qualche parte devo pure entrarci.

E di attaccare con Venezia, che di maschere se ne intende.

Ai Veneziani, infatti, piaceva molto mascherarsi, soprattutto nel XVIII secolo, quando portano a perfezione la loro bautta. Essa era composta di un mantelletto nero provvisto di una specie di cappuccio aperto sul davanti per lasciar libero il viso, sul quale si poneva una mascherina, detta volto, verniciata di bianco o di nero, molto prominente sul naso, caratteristica che alterava la voce.

Si indossava poi un cappello floscio a due o tre punte, il tricorno e il travestimento era completato da un tabarro di panno o seta, nero o rosso.

La tolleranza nei confronti della bautta era tale che essa poteva essere utilizzata anche dal 5 ottobre al 16 dicembre, periodo non carnevalesco, poi nei giorni di San Marco, dell’Ascensione, nel periodo di elezione dei nuovi dogi e dei procuratori di San Marco e in occasione di altre feste.

Insomma, sempre tranne che nei giorni di Quaresima.

Dunque, i Veneziani erano praticamente mascherati per gran parte dell’anno.

Ce lo ricordano tanti artisti, fra i quali Pietro Longhi, grande illustratore dei costumi dell’epoca.

Mettendoci così al corrente di quante possibilità offriva il travestimento, identità scambiate, sostituzioni di persona, avventura, segreto.

Pietro Longhi, Il Cavadenti, 1650

Giandomenico Tiepolo, Pulcinella innamorato, 1759-97, part.

Ciò che oggi si fa diversamente e, con ogni probabilità, con meno intenzioni narrative o, almeno, senza rendersene del tutto conto.

Ancora dalle parti di Venezia assistiamo a una delle più belle e libere letture di una delle maschere della commedia dell’arte, genere teatrale nato in Italia alla metà del Cinquecento e vivo fino alla fine del Settecento.

I Pulcinella di Giandomenico Tiepolo sono fra i più movimentati della storia dell’arte.

L’artista, nato veneziano e morto austriaco per via di quella sciagurata cessione di Venezia all’Austria da parte di Napoleone (1797), era figlio dell’immenso Giambattista, il più grande pittore del suo secolo.

Collaboratore del padre, non dico che stette al suo livello, ma che seppe trovarsi al di là delle commissioni ufficiali una sua strada, proprio come dovrebbero fare i figli di genitori troppo grandi per sopportare un confronto.

Semplicemente, Giandomenico è moderno, assiste, impotente, alla decadenza della sua città, è un disegnatore ricco di talento e ha una fantasia inesauribile. Proprio da queste sue qualità escono i singolari affreschi eseguiti per decorare la villa di famiglia di Zianigo, poco distante da Mirano, quindi, quasi Venezia.

Nell’intimità della casa l’artista si esprime liberamente, guarda il mondo che ha intorno e produce immagini non convenzionali, soprattutto nel camerino detto la Stanza dei Pulcinella.

Qui, la maschera della commedia dell’arte moltiplica se stessa, si dondola sull’altalena, corteggia le donne, si ubriaca, va «in passeggiata».

Gli affreschi, staccati, salvati dall’espatrio e restaurati, sono oggi a Ca’ Rezzonico, testimoni sorprendenti di un’interpretazione variegata dei sentimenti che la gente provava all’epoca, tragici, favolistici, irriverenti, poetici, a volte sarcastici.

La vita, no?

Antoine Watteau, Gilles, 1714

Quanti, quanti Pierrot.

Mi sono messa a cercare e ho trovato oltre la ricerca.

Primo fra tutti quello da me amatissimo, il Gilles di Antoine Watteau, che ritorna ancora una volta sulle pagine del mio blog, a testimonianza del suo essere un’immagine dai molti significati e presente al di là delle contingenze.

Ma, comunque, guardate che meraviglia. Grande oltre le abitudini dell’artista, lui, un caso assolutamente imprevisto nell’evoluzione della pittura francese del Settecento, forse insegna di teatro per un caffè o di uno spettacolo, egli incarna quello che voglio raccontare con questo articolo: lui è «un amuseur triste», cioè una creatura che diverte essendo ben poco divertita, la tristezza domina, infatti, nella tela enigmatica, straniante, sospesa, immobile.

Dietro il Pierrot ci sono i suoi abituali compagni: il dottore e il suo asino, Leandro e Isabella, gli innamorati, e poi il capitano.

Però, che differenza.

Non è un caso, del resto, che lui abbia come sfondo il cielo e, gli altri, i cespugli.

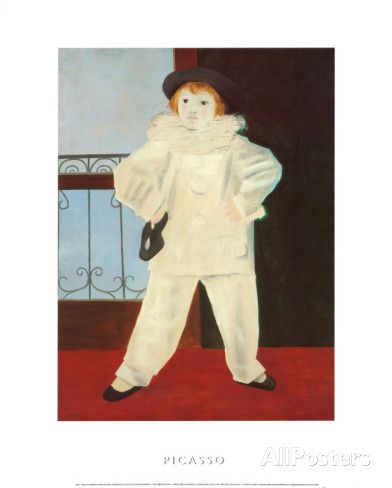

Picasso, Paul en Pierrot, 1925

Quanti, quanti. A leggerla da questo punto di vista, la storia dell’arte indossa tutta la collaretta e la maschera nera.

Forse ha anche una lacrima sul volto.

Ma non esageriamo e vediamo, per esempio Picasso, che investe il suo primogenito, maschio, dell’eredità paterna: lo fa prestandogli la propria maschera.

Il maestro, oltre a essere un insospettabile malinconico, si identifica di continuo con questo e con quello, toro, torero, minotauro, Arlecchino, acrobata di circo.

Ritrae Paul a quattro anni in un dipinto che appartiene fino in fondo alla tradizione, e non sto parlando solo di pittura, voi pensate al Pierrot del secondo movimento del Carnaval di Robert Schuman, pensate a quello di Paul Verlaine, che non è più un sognatore lunare ma è diventato uno spettro.

Quando io dico che Picasso è uno che semplifica, e lo dico in senso alto, questa è la dimostrazione: un’opera con pochi dettagli, vaste distese di colore che delimitano lo spazio, il pavimento, il muro, il cielo dietro la ringhiera del balcone, e il ragazzino lì, ben piantato a gambe larghe, pura attestazione di presenza al mondo.

Voi avete avuto modo di frequentare Paul Poiret? C’è una simpatica battuta di Agatha Christie in Assassinio sull’Orient Express. Quando il suo investigatore prediletto Hercule Poirot comunica al segretario del defunto M. Ratchett il proprio nome, presentandosi come rappresentante della Compagnie Internationale des Wagons Lits, quello risponde: «it does seem kind of familiar – only I always thought it was a woman’s dressmaker».

Bella botta. Il romanzo è pubblicato nel 1934 e all’epoca il detective deve arrendersi all’evidenza: la fama del sarto da donna è superiore alla sua, al punto da ingenerare l’equivoco.

E giustamente, visto che Paul Poiret è stato uno splendido creatore, «esteta dal temperamento aristocratico, audace, fantasista, un mondano», che amava le feste, un dandy inventore di novità continue, artista lui stesso, fabbricante di cosmetici e di profumi, che sapeva pubblicizzare attraverso trovate inesauribili, ventagli, carte odorose, oggetti e che confezionava con un packaging da lui stesso prodotto nella sua vetreria e nel suo cartonificio, che impiegavano 40 operai.

Poiret/Iribe/Alméras, Pierrot, 1919

Coco fotografata da George Hoyningen-Huene, 1935

Il suo Pierrot, espressione di una nuova profumeria, prende in prestito dal personaggio della commedia dell’arte i colori, si dota di un copricapo nero, il tappo, e di una collarette bianca, che evoca la principale attività del couturier. La scatola, con la sua bella notte stellata, illustra la canzone Au clair de la lune attribuita a Lully.

Io sarò pure maliziosa, però, quando vedo che Coco Chanel si fa fotografare pure lei con la collarette, non posso non pensare che, data la violenta rivalità che c’era fra i due, non ci fosse una stoccata di qualche genere, a ciascuno il suo Pierrot.

Calder’s Circus, 1926-31

Il circo più bello della storia dell’arte, forse anche della storia tutta, è quello realizzato da Alexander Calder fra il 1926 e il 1931. Il grande e molto simpatico scultore americano, quello che diceva «I think better in wire», cioè che ragionava meglio in termini di filo metallico, della cui lavorazione era un mago, e che non andava mai da nessuna parte senza un paio di pinze in tasca, dà vita a una straordinaria invenzione, che sembra la realizzazione di un suo sogno da bambino. Mette su il suo Circus usando i materiali più diversi: filo, certo, ma anche legno, metallo, stoffa, filati, carta, cartoncino, cuoio, lacci, tubi di gomma, tappi di sughero, bottoni, strass, scovolini da pipa, tappi di bottiglia.

Poi, però, non lo lascia lì, ma ci gioca. Fa tutto da solo, certe volte con la moglie che aziona il grammofono per le musiche di scena, davanti a spettatori paganti, infonde vita ai suoi personaggi. C’è il leone (che fa la cacca, con l’inserviente che viene e la porta via con la paletta), il domatore, il lanciatore di coltelli, il sollevatore di pesi, una specie di Ercole con un costumino leopardato che si tira su quando lui alza le braccia, mettendo in mostra, visto che non indossa le mutande, i gioielli di famiglia, c’è la danzatrice, ci sono gli animali, anche il cavallo con il suo cavaliere, ci sono gli acrobati, c’è la pista.

Uno spettacolo mai visto, l’unico circo che non mi dà tristezza, tutto messo in movimento dalle grandi mani del suo inventore, che ha continuato a esibirsi anche in età adulta, senza mai perdere di vista la meraviglia del mondo da lui stesso creato.

Georges Seurat, Le Cirque, 1891

Ma è bellissimo anche il Cirque di Georges Seurat, testamento spirituale dell’artista, che muore a 32 anni per una difterite, lasciando incompiuta una carriera che pure lo definisce perfettamente per come ha cercato di conciliare ricerca artistica e scientifica.

Il dipinto, terzo pannello di un trittico dedicato alle attrazioni popolari notturne della città moderna (il secondo, Parade, lo trovate in apertura), esempio impressionante delle teorie divisioniste della luce e del colore, mette in scena lo spazio rigoroso del pubblico e quello tutto in arabesco e squilibrio della pista, vera metafora della vita circense e, mentre il clown in primo piano apre il sipario, lo chiude su un’esistenza incompiuta ma capace di lasciare un segno fecondo.

Non parlo qui di Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Matisse e di tutti gli altri che hanno raccontato il loro circo, ne parlerò a lezione.

Ma non voglio lasciarvi con l’amaro in bocca, quindi vi offro un dessert, il Riz au lait del Clown Bar di Parigi.

Autentica pièce de résistance del locale, si presenta come il volto di un pagliaccio con un grande naso che, aperto, si rivela un classico budino al latte con succo di clementina e mandorle caramellate, il cremoso, l’aspro e il croccante tutto insieme.

Autentica pièce de résistance del locale, si presenta come il volto di un pagliaccio con un grande naso che, aperto, si rivela un classico budino al latte con succo di clementina e mandorle caramellate, il cremoso, l’aspro e il croccante tutto insieme.

Un’ulteriore prova di quanto il circo sia un’inesauribile fonte di motivi e di invenzione, pure per uno chef pâtissier.

E, nel ringraziarvi per la lettura, vi invito a dare un’occhiata al video tratto da Caccia al ladro (1955) di Alfred Hitchcock, che ci racconta come un ballo mascherato possa diventare un elemento indispensabile alla narrazione di una storia mozzafiato e come in quei tempi e da quelle parti (Costa Azzurra) c’era veramente gente che si divertiva nascondendo agli altri, ma forse anche a se stessa, la propria identità.

Il ladro, l’ereditiera, le signore annoiate, i camerieri, i musicisti e pure i poliziotti, tutti mascherati, proprio come succedeva nel Paleolitico superiore e poi a Venezia e all’inizio della nostra storia.