La Capanna dell’Eremita, foto Kate Berry

Questo è il tuo paesaggio, Bergman. Corrisponde alle tue più intime idee sulle forme, le proporzioni, i colori, gli orizzonti, i suoni, i silenzi, le luci e i riflessi…nella tua professione vai in cerca di semplicità, proporzione, tensione, distensione, respiro.

Ingmar Bergman, Lanterna Magica

Leggo un libro sugli hotel letterari.

L’autrice, che ha fatto un lavoro di ricerca che è durato anni e che, si sente, sa di che cosa sta parlando, alla voce Zanzibar, scrive: «J’irai, andrò a Zanzibar. Ci andrò perché ne sogno come ho sognato di Trebisonda. Ci andrò senza altre ragioni, come a Tabriz, Ispahan e Chiraz, per realizzare i miei sogni meno stravaganti. Ci andrò perché il desiderio di Zanzibar mi impedisce la vista di rive più accessibili».

Zanzibar, Trebisonda e Ispahan fanno sognare anche me, ma non mi è mai passato per la mente di andarci.

Casomai ci va l’autrice, poi mi racconta.

Io da un pezzo, invece, volevo andare a Fårö.

Che cos’è.

Dove sta.

E perché ci volevo andare.

Ora vi racconto.

A un certo punto della mia vita mi sono rivista tutti i film che avevo già visto.

Erano altri film, nel senso che li vedevo finalmente in versione originale, che non dovevo più stare appresso a quell’uscita o a quell’altra, insomma, finalmente li vedevo davvero.

In questo modo, mi sono messa a rivedere tutto Bergman.

A leggere anche la sua autobiografia, Lanterna magica, che rimane uno dei libri cui sono più legata, al quale attingo continuamente.

Lui, a un certo punto, scopre Fårö, isoletta del Mar Baltico, vicino alla più grande Gotland.

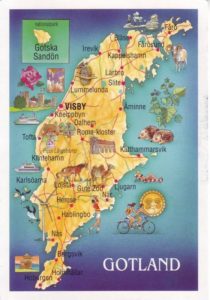

Lui, a un certo punto, scopre Fårö, isoletta del Mar Baltico, vicino alla più grande Gotland.

Vi faccio vedere una carta, così ci orientiamo.

Si sarebbe stabilito lì, in un posto che è rimasto misterioso.

Lui non voleva essere disturbato.

Io volevo vedere la sua luce.

Volevo vedere la luce dei suoi film.

«La luce dolce, pericolosa, sognante, viva, morta, chiara, nebbiosa, calda, violenta, nuda, improvvisa, cupa, primaverile, proveniente dall’esterno, proveniente dall’interno, verticale, obliqua, sensuale, smorzata, delimitante, velenosa, rasserenante, luminosa. La luce».

La luce raccontata da un maestro del cinema è qualcosa di diverso da ciò che noi, pure con tutta la buona volontà, riusciamo a immaginare.

Io volevo vedere la luce di Bergman.

Tutte le sue luci.

Organizzo, dunque, un viaggio, e lo faccio per la mia Associazione.

Penso a una cosa completa, qualche giorno a Gotland, qualche giorno a Stoccolma.

Natura, cinema e arte, un equilibrio perfetto.

Sto sopra al progetto per mesi, dirigo le mosse della mia agenzia di viaggi.

Scelgo io gli alberghi, lo faccio sempre.

Scelgo io l’orario dei voli.

Il periodo.

Metto insieme un gruppo di persone.

È giugno. Si parte per il Nord.

Io sono meridionale.

Io sono mediterranea.

Io sono una persona affettivamente calda.

Sono una passionale.

A me il Nord fa bene, calma il gioco, distende i nervi, apre gli orizzonti, suggerisce nuovi modi di essere.

Per anni sono andata in vacanza al Nord.

Pure se non stavo del tutto bene per via del freddo, pure se da quelle parti mi sentivo sempre un po’ fuori posto, una come me, che si vede lontano un miglio che è italiana.

Il mare di Gotland, Foto Kate Berry

Loro sembravano esotici a me.

Forse io sembravo esotica a loro.

Insomma, ognuno ha la sua idea di esotismo.

Forse il Nord mi è piaciuto per tanto tempo proprio perché mi sentivo fuori posto, questo non so dirlo.

Siccome le cose si fanno sempre da sole, avevo anche trovato su una rivista un servizio dedicato a un albergo di Gotland che mi sembrava perfetto.

Un superlusso.

Certo, un superlusso alla svedese.

Design, minimalismo in senso alto, spazio, la camera standard misurava 24 mq, tutto era elegante, di un’eleganza astratta e resa nella sua essenza, tutto era immerso in una sinfonia di grigi che mi sembrava una perfetta tela di fondo per il mio progetto.

- Il posto, foto Kate Berry

- La camera, foto Kate Berry

- Il cibo, foto Kate Berry

Avevamo macchine a disposizione.

Il ristorante era tutto nostro e cenavamo a un grande tavolo.

C’era uno chef stellato che ci cucinava.

Ci faceva anche il pane, che le persone del posto venivano a comprare.

Un sommelier si occupava della cantina.

Il proprietario del posto era un ex fotografo di moda che aveva realizzato il suo sogno: mettere su un modo di accogliere ospiti al di là dei consueti stardard.

Aveva curato ogni dettaglio.

Aveva avuto anche un’idea che mi sembrava fantastica: quella di costruire dentro il bosco una capanna, quella che vi ho messo in apertura, concepita per una sola persona che voleva fare un’esperienza di eremitaggio.

Capanna dell’Eremita, interno

Ci portò a visitarla perché in quei giorni non era occupata.

Era una specie di sogno d’infanzia che si realizzava, era molto ambita da manager che cercavano pace, isolamento nella giusta misura, pulizia e rigore.

Non c’era acqua e non c’era corrente elettrica e i pasti venivano assicurati da una delle deliziose cameriere dell’hotel, perfettamente intonate anche loro, come colori e come aspetto fisico, all’ambiente.

La ragazza portava tre volte al giorno un vassoio stracolmo di delizie.

Eremita, sì, ma con servizi.

La capanna aveva stoviglie design, una lampada da campeggio di chiaro nome, un taccuino e una matita per scrivere o disegnare, una stufa a legna, dove era possibile scaldare anche un po’ dell’acqua che c’era in un contenitore.

Poi, i generi di soccorso: ascia, spago, thermos.

E orsacchiotto sul letto, in pura lana, anch’essa svedese.

Si capisce che per farti venire un’idea di questo tipo non puoi stare nella pineta di Castel Fusano.

Devi spostarti su altre latitudini, devi andare a cercare un altrove.

Nella mia testa, pensavo a tre giorni di riposo, immersi in una natura civilizzata, con delle passeggiate, una delle quali avrebbe avuto come meta Fårö.

Eravamo una decina di persone. Un paio, incantate.

Le altre, a incantarsi, non ci pensarono per niente.

Capii presto che mi ero andata a infilare in un guaio.

Che il luogo era vissuto come confinamento.

Che il tavolo della cena era un campo di battaglia.

Che avevo preso male le misure, che nessuno conosceva Bergman quel tanto che era sufficiente ad apprezzare il suo medesimo cielo, che il minimalismo, anche quello di livello, è difficile da gustare.

Capii pure, e non me lo scordai mai più, che se c’è un turismo di massa è perché la massa vuole il suo turismo.

Mi interessano i comportamenti umani e lì ne conobbi di disorientanti.

I pettegolezzi sempre più feroci da parte delle donne; l’avarizia, per cui si stava ore a fare i conti per vedere quanto ciascuno doveva tirare fuori per dare la mancia all’autista; l’incapacità di guardare, parlare, osservare quello che hai intorno; l’ossessione, così moderna, dell’animazione, e adesso che facciamo e quanto manca all’ora di cena.

Mi colpì soprattutto la relazione che nacque con il cibo.

Che era ottimo e locale, dunque, non gradito.

Troppo svedese. Troppo al dente. Troppo altro.

Un signore alto e grosso, funzionario della Banca d’Italia, che faceva volontariato con i malati terminali e scriveva poesie, esperto della vita e delle cose che la riguardano, nel giro di ventiquattr’ore aveva subito un regresso che lo aveva riportato all’infanzia e si preparava il piatto, tagliava tutto in pezzetti piccolissimi e, quando aveva finito, metteva in bocca quei bocconcini uno alla volta.

Ci mancava solo che si facesse l’aeroplanino.

Ero sconcertata, cercai di porre rimedio, il tempo era incantevole, la guida raccontò di Fårö come di un luogo mitico, dichiarò che nessuno sapeva con precisione dove fosse la casa di Bergman.

Il salmone era buonissimo.

Il vino, francese.

Il giorno della nostra partenza vidi l’organizzazione per una festa di nozze come mai ne avevo vista una in vita mia.

La tavola di festa

Andai a salutare il proprietario, mi scusai per i malumori dei miei compagni di viaggio, gli dissi che lui mi aveva fatto capire che c’era al di là di quello nel quale vivevo io un altro mondo e che era stata una bellissima esperienza che mi fosse stato accessibile.

Infatti, dopo anni, sono qui che ne parlo.

Anche se mi sono ben guardata dal riproporre viaggi del genere che, del resto, anche prima del nostro confinamento attuale, non sarebbero stati più possibili.

Mi comprai una coperta delle loro. Me la portai senza riuscire a metterla in valigia.

La mia valigia era già bella piena.

Me la portai lo stesso e la uso tutti i giorni, è grigia, un po’ ispida, la metto sopra le altre coperte di notte quando sento freddo, me la porto sul divano in soggiorno.

Ho bellissime coperte ma quella è la mia prediletta.

Ci sarà pure un motivo, no.

Prendemmo un aereo e andammo a Stoccolma, in un bell’albergo molto legato al cinema. Avevo pensato anche a questo dettaglio, cinema + cinema, ma mi guardai bene dal farlo notare.

Il discorso si chiuse con una serie di rimbrotti nei miei confronti: li avevo portati in un posto selvaggio e costosissimo.

(Mi avrebbero dovuta ringraziare. Lo pensai allora e lo penso ancora adesso).

Comunque.

Scrivo un diario, lo faccio scrivere anche ai miei studenti. Alcuni apprezzano, altri mi detestano perché li metto con la matita in mano a usare la scrittura e la carta.

(Secondo me, tutti dovrebbero scrivere. C’è chi scrive bene e chi no. Però scrivere è sempre una terapia ottima, superiore a qualunque terapia proposta da un terapeuta qualunque).

Il diario si chiama Journal, come quello degli artisti.

Io uso taccuini Moleskine, da quando sono stati prodotti, li prendo colorati.

Sono al taccuino numero 38, è color ardesia. È quasi finito e passerò a uno blu cielo, acquistato prudentemente (amo le scorte) prima del confinamento.

A ogni taccuino finito, faccio pulizia.

Mi capita di metterci dentro ritagli di carta volanti, da riviste e altro.

Alcuni rimangono lì dove sono stati messi la prima volta.

Altri li trasferisco nel nuovo Journal.

Uno dei ritagli che ha fatto il giro, facendo un rapido conto (ve l’ho detto, no, che mi sono rimessa a studiare matematica), di ben ventiquattro taccuini, riguarda una mostra che ci fu al Centre culturel suédois di Parigi, dedicata alle case rosse della Svezia.

Sì, perché in Svezia capita frequentemente di trovare case dipinte di rosso e un bambino del posto disegnerebbe senza esitare una casa di questo colore.

Si tratta di una tinta a base di ossido di ferro, usata dal XVII secolo per ricoprire le case in legno più pittoresche, le protegge e le caratterizza.

Olle Norling, Aitta, fienili, 18e siècle, Vitsamiemi, Norrbotten

È il rosso di Falun che, con questo nome, è entrato anche in alcune color card che mi è capitato di vedere.

I fienili che vi mostro sono i medesimi che compaiono sul mio ritaglio di rivista e sono fotografati da Olle Norling, che a queste costruzioni ha dedicato un volume.

E adesso ascoltatemi bene.

Abbiamo detto rosso di Falun.

E dove sta Falun.

Nella Svezia centrale, per la precisione nella contea di Dalecarlia.

E chi è cresciuto in Dalecarlia.

Bravi: Ingmar Bergman.

Ingmar Bergman

Nato nel luglio del 1918, con la madre che aveva la spagnola, il bambinetto era in cattive condizioni e fu battezzato d’urgenza in ospedale.

Il medico di famiglia che lo visitò disse che stava morendo di denutrizione.

«Allora la nonna mi portò alla casa di campagna, in Dalecarlia. Durante il viaggio in treno, che a quel tempo durava un giorno, mi sfamò con del pan di spagna bagnato nell’acqua. Arrivammo che ero quasi morto. Ma la nonna trovò una balia, una ragazza bionda e gentile di un villaggio vicino, e io aumentai di peso, pur continuando a vomitare e ad avere mal di pancia».

Il bambino nato da una madre malata di spagnola sarebbe vissuto ottantanove anni e avrebbe fatto alcuni dei film più belli della storia del cinema.

Quante coincidenze: la pandemia; il confinamento; le case rosse del rosso di Falun, Dalecarlia.

Vi assicuro che le coincidenze sono uscite fuori tutte da sole, che quando ho cominciato a scrivere non sapevo dove sarei approdata, che volevo dedicare un pomeriggio ancora a qualche riflessione su quello che stiamo vivendo.

Poi, vedete voi, se non è vero che tutto si tiene.

Se non è vero che nel confinamento il tempo fa il suo lavoro e, insieme al tempo, lavora la memoria.

E, nella memoria, quanta roba ci sta.

Tanta da occupare, e da renderlo addirittura desiderabile, tutto il confinamento.