Jane Campion, Ritratto di Signora (Portrait of a Lady), 1996

Per cominciare.

Non è, questo, il secondo film di Jane Campion di cui vi voglio parlare dopo avervi parlato del primo.

Il secondo film devo finire di vederlo. E ci sto sopra da dieci giorni.

E che è successo.

È successo che lo sto tenendo distante, che lo sto centellinando, che trovo tutte le scuse, devo andare a cena, piove e il mio salotto non è nella condizione ideale per ospitarne la visione, ormai si è fatto tardi, mi serve un’altra scatola di fazzoletti perché la prima l’ho finita.

(Su questo film ho già pianto tantissimo. Non riesco a pensare quanto avrò pianto alla fine).

Invero, a dirla tutta, sto facendo come Nicolas Poussin che, mentre in lui ardeva il desiderio di venire a Roma, trovava pure lui tutti i pretesti per fare altro: va a nord invece che a sud; contrae un debito e non ha i soldi per il viaggio; trova i soldi e se li spende tutti con gli amici; si stabilisce a Lione e a Parigi.

Nicolas Poussin, Autoritratto, 1650

Insomma, sotto ci deve essere una storia di attrazione, per essere catturato devi entrare nell’orbita, se stai all’esterno, ti sottrai. L’artista impiega dodici anni prima di realizzare il desiderio di venire a Roma, dove rimane e dove è sepolto, per la precisione in San Lorenzo in Lucina.

Quindi, la fascinazione che provava (e temeva) si è realizzata tutta.

Dunque, io non sto messa poi troppo male, fra i miei dieci giorni e i suoi dodici anni, c’è ancora un po’ di margine.

Il secondo film è talmente bello e ho una relazione così complessa con il protagonista, che ieri ho addirittura pensato di fare una pausa, questa, davvero introvertita: ho tolto il dischetto dal lettore, cioè ho anche, come si dice a scuola, perso il segno e ho visto un altro film, sempre di Jane Campion.

Però Ritratto di signora si è rivelato a distanza di anni quasi inguardabile.

Perché così è il cinema.

O fai come Blade Runner, di cui esistono almeno sette versioni, tutte Director’s Cut (e non mi ricordo nemmeno più qual è la mia, che pure rivedo spesso), oppure il film resta lì e tu lo rivedi e allora mi chiedo perché certe pellicole soffrano così tanto il passare del tempo.

Fosse che il cinema è un’arte moderna, quindi instabile, transeunte, fragile.

Va’ a capire.

Ritratto di signora arriva per la regista fra Lezioni di piano, 1993 e Bright Star, 2009.

Quest’ultimo è il secondo film del quale prima o poi riuscirò a parlarvi.

Ed è un film bellissimo, romanticissimo, struggente, formalmente perfetto.

Con il protagonista, il poeta inglese John Keats, venuto a morire di tisi a Roma a ventisei anni, ho una relazione che è iniziata quando, da ragazzina, ho cominciato a leggerlo e che sta ancora tutta lì, salda e profonda.

Mi pare comprensibile, che io mi accosti al film che racconta la sua vicenda con timore e reverenza.

La medesima cosa non succede con Ritratto di signora.

Tratto dall’omonimo romanzo di Henry James, le cui seicento pagine sono state costrette in poco più di due ore di narrazione, è un film che ricordavo molto bello e che invece, a un ritorno su, sembra più uno sceneggiato televisivo che un’opera d’autore.

(Non gli sto facendo un complimento).

Isabel Archer, giovane americana, viene in Europa; tutti la vogliono sposare perché è bella e intelligente; diventa ricca in seguito a un’eredità; lei sposa uno al quale interessano solo i suoi soldi.

Infelicità garantita, che lei si è andata a cercare.

Tutto questo fra alti e bassi, momenti estetizzanti che ti catturano e cadute di ritmo e di stile, noia diffusa, pause intense dovute a una grande recitazione e a una regia che sa anche essere formidabile.

Ma dove stanno i nodi.

Per prima cosa, l’Italia.

Io giocavo in casa, Jane Campion, no.

Quindi io vedevo bene quando e dove era tutto finto, il duomo di Firenze, piazza del Campidoglio, stavo lì a guardare e pensavo sembra proprio un film, che è esattamente quello che uno non deve pensare quando vede un film.

Gli uomini. Parecchi, su pochi dei quali lo sguardo della regista è riuscita ad accendere il mio interesse.

Colpa mia, senza dubbio.

O, meglio: forse è colpa mia, forse no.

Essendo io del tutto insensibile al fascino di John Malkovich, calvo, strabico e pure insopportabilmente blasé, mai lo avrei degnato di un’occhiata, figuriamoci se me lo sarei sposato.

Viggo

Gli altri.

Alcuni, irriconoscibili.

Tu va’ a capire che quella specie di moscardino imbelle di Caspar Goodwood è interpretato da Viggo Mortensen.

Chiarisco: io non appartengono nemmeno da lontano a quella folta schiera di donne alle quali piace l’uomo maturo.

Io ancora non sono riuscita a rassegnarmi allo sviluppo e alla crescita di Leonardo Di Caprio, che si è guastato in fretta (anche se è un bravissimo attore).

Quindi questa cosa non me la spiego.

Christian

Ma di rado ho visto al cinema una faccia più da pesce bollito di quella di Christian Bale venticinque anni fa, quando interpreta il ruolo di Edward Rosier, il pretendente della figlia di primo letto, meglio, di letto intermedio, essendo la povera Pansy nata da una relazione extraconiugale, del marito cattivo di Isabel.

Il mondo è pieno di gente che migliora con gli anni, ma un simile progresso in campo maschile, di rado lo avevo visto.

E arriviamo al punto sensibile.

Nevralgico.

Vibrante.

Fremente.

Intenso.

Lei: la Signora.

- Nicole, 1

- Nicole, 2

- Nicole, 3

Lei non è né bella, né bellissima.

Lei è un incanto.

Nel senso che provoca l’incantesimo e che il suo incantesimo ti incanta.

Alta, sottile, spesso in abiti scuri, che creano la silhouette che la contraddistingue, Nicole Kidman mai era stata e mai sarebbe stata più nel personaggio come questa volta.

La pelle diafana, che si spande nei primi piani come un cielo senza nuvole; gli occhi chiarissimi, i meno espressivi della gamma cromatica oftalmica, che però dicono tutto e che si riempiono spesso di lacrime; l’eleganza naturale; la recitazione superba, che si piega a ogni sfumatura di sentimento e che superbamente ogni sentimento esprime e incarna.

I capelli rossi e ricci, che catturano la luce e che poi diventano una treccia rigida e scura che sembra una brioche ma che alla fine ritornano a essere quello che erano stati quando lei era ragazza: come sempre succede con i capelli, il senso autentico dell’esistenza di ciascuno di noi.

Una nota non da poco: australiana lei, australiana la regista.

Una versione laterale del mogli e buoi.

Lo capisce chiunque che, se giochi in casa, giochi meglio.

E vinci la partita.

Lei sulla carta è una specie di Jo March, quella di Piccole donne.

Sulla carta, letteralmente.

Perché nel film che, per forza di cose, è troppo compresso, lei passa da un violento desiderio di indipendenza a una dipendenza violenta.

Che noi non capiamo, che io non capisco perché non apprezzo John Malkovich, ma che però nessuno capisce perché la successione dei fatti è troppo costipata, nel senso di troppo schiacciata.

E qui non si scappa, tutto quello che riguarda i nostri sentimenti è espresso con un linguaggio fisiologico: compresso, costipato, schiacciato.

Tutti termini che riguardano la pancia.

Comunque.

La mia enciclopediola del cinema definisce il film come «fra i più sottovalutati degli anni ’90».

Ne dubito, se non fosse perché quando uscì tentammo più di una volta di andarlo al vedere al Maestoso, senza riuscirci per via della folla che addirittura fermava il traffico qui sull’Appia.

Il medesimo testo segnala fra i momenti più alti quello in cui lei «fantastica di essere a letto con i tre pretendenti».

Pretendenti che in America si chiamano beaux.

Il plurale di beau, che significa bello.

Momento interessante e coraggioso, però secondo me mal risolto.

Lo capisco, che non è semplice e che comunque è un atto autoriale di coraggio: tutte le donne mescolano nelle loro fantasie tutti gli uomini che conoscono, però ci vorrà ancora del tempo, prima che una regista arrivi alla disinvoltura e alla naturalezza che farebbero, faranno, di una tale fantasia un momento alto di un film.

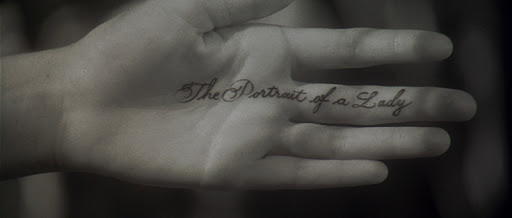

Invece, del tutto d’accordo con l’enciclopediola: bellissimo l’inizio, una cosa alla Sofia Coppola, che all’epoca però era ragazza, un bianco e nero con un florilegio di giovani donne in abiti contemporanei che parlano di sé e buttano lì frammenti di esistenza.

Sul palmo della mano di una di loro, in conclusione, il titolo del film.

Scena che non ricordavo e che mi ha fatto tornare in mente Corto Maltese, che sulla mano non ha la linea della vita e che si aggiusta a suo piacimento, con un rasoio.

Sarà che sulla mia mano la linea della vita è corta.

E che poco me ne importa.

Ma guardo con simpatia e calore tutti coloro che nell’esistenza e al cinema fanno quello che possono per vivere l’avventura.

Anche che fanno di più, se uno ce la fa e se a qualcosa serve.

Fosse pure tagliandosi il palmo della mano.

E poi, va’ a contare, taglio più, taglio meno.

Come fai, andiamo su, a contare tutti i tagli che hai addosso.

(Torniamo presto a parlare della costumista Janet Patterson. Solo un’artista quale lei è stata avrebbe potuto creare un parasole capace di definire un interno film. I costumi, infatti, sono il lato più coerente e incantevole del ritratto della nostra elegante signora).