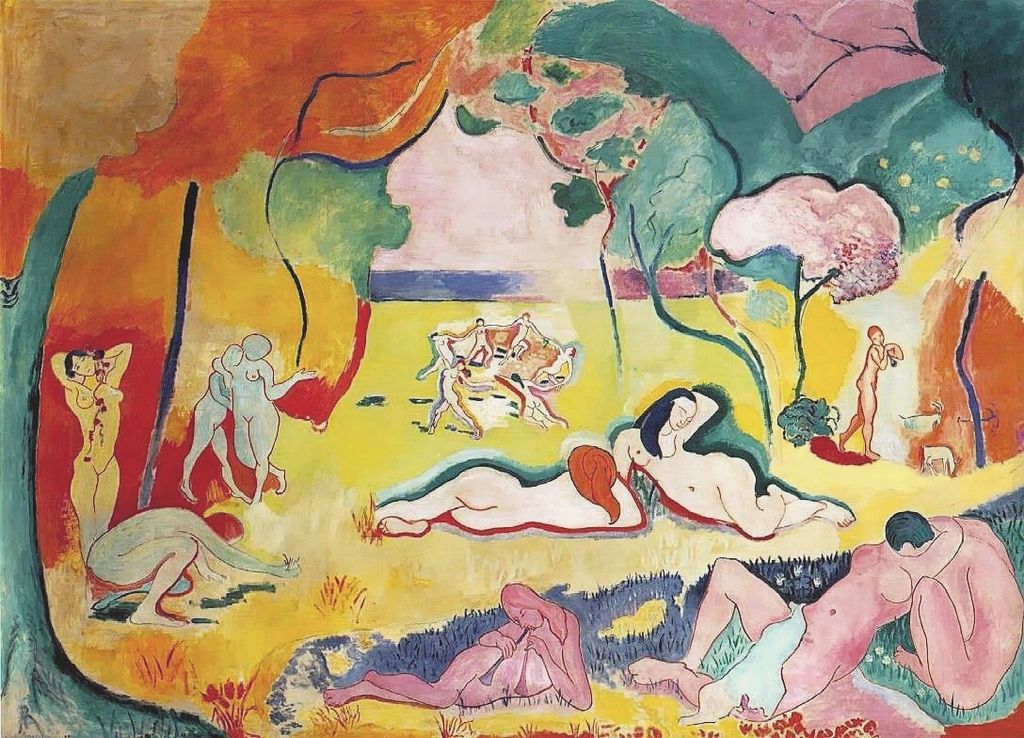

Henri Matisse, Luxe, calme et volupté, 1904

Una volta ricevetti in dono sei flûte iperboliche.

Di colore diverso una dall’altra, erano accompagnate da un biglietto con un augurio bello e poetico. L’augurio citava il titolo del dipinto che vi ho messo in apertura, che a sua volta riprende un verso di una poesia di Baudelaire, L’invitation au voyage, che significa Invito al viaggio, che dice le cose che qualunque donna vorrebbe sentirsi dire.

Più o meno, queste: pensa alla dolcezza, sorella mia, piccola mia, di andare a vivere insieme là; amare come pare a noi, amare e morire, nel paese che ti assomiglia. I soli bagnati, i cieli imbrogliati per il mio spirito hanno il fascino così misterioso dei tuoi occhi traditori, che brillano attraverso le lacrime. Là, tutto non è che ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà.

Appunto: voluttà.

E qui casca l’asino. Anzi, qui casca un’intera mandria di asini; e se gli asini non stanno in mandria, sarà un branco, una muta, uno stormo o quello che vi pare.

Ma sono moltissimi, i somari.

Allora ieri finisco le lezioni del mio corso di Storia dell’arte contemporanea in Accademia. Un corso breve, diciamolo subito, torturato dai tre ponti continui di aprile/maggio e da altre cose e cosette.

Per esempio dall’evidenza che gli studenti non sanno niente e che quindi non si sa come prenderli.

Dunque mi ero fatta un piano di attacco e avevo preparato un corso nel quale era mia intenzione fare almeno capire che il contemporaneo racchiude tutto, un ciclo di lezioni breve con le cose fondamentali, che ne so, se fosse stato un corso di cucina, avrei spiegato che la pasta si cuoce in acqua bollente abbondante e salata come il Mediterraneo; che il sale, altrove, non si deve sentire, nel senso che non deve né salire oltre un certo livello, né stare al di sotto di esso, insomma, non si deve notare, né in un senso, né nell’altro; che nell’uovo il rosso (tuorlo) comincia a coagulare a 68°C e il bianco (albume) a 65°C e che quindi un uovo al tegame non è una cosa facile da realizzare e che l’insulto «non sa nemmeno cuocere un uovo» è cattivo, sì, ma fino a un certo punto.

Eccetera.

Dunque ho fatto lezioni sul corpo, gli escrementi, il comportamento, il cibo colorato, le tende con ricamati i nomi degli amanti dell’artista, gli oggetti, pure quelli trovati già fatti, la morte, la vita, Eros e tutti i guai che provoca, gli squali e le pillole per dormire.

Insomma, una specie di inventario alla Prévert che, nelle intenzioni, le mie, serviva ad aprire la mente degli studenti.

Risultato. Un’espressione fissa di stupore sulla loro faccia e uno di loro, regolarmente, che a metà lezione alza la mano, proprio come si fa a scuola, mi chiede se può chiedere lui una cosa, io dico di sì e lui, dopo una pausa di concentrazione, regolarmente mi fa: «Perché?».

Io gli rispondo perché che cosa e lui mi chiede di nuovo perché questo artista fa questa cosa.

E io che ne so. Forse perché è un artista.

Tutte le volte, questo scambio.

E tutti giù a ridere, pure lo studente.

Detto questo, decido per l’ultima lezione di immergerci tutti nella pittura pura, nella gioia purissima, nel canto lirico innalzato alla vita, nello splendore di stella fissa, mai triste, sempre ottimista, nella grandezza di colui che si è fatto due guerre ma che non ce lo ha mai detto nella sua arte e che desiderava che essa fosse una specie di comoda poltrona nella quale uno potesse riposarsi dalla fatica fisica.

Un balsamo per la mente.

Equilibrio.

Purezza.

Serenità.

Conforto.

Henri Matisse.

Henri Matisse, 1869-1954

Attacco con la nascita in un paese di tessitori, quindi con l’importanza che ha la stoffa in tutta la sua produzione, parlo anche brevemente di una mostra che c’è stata sul tema. Dico subito della sedia a rotelle sulla quale il Maestro è stato confinato per dodici anni dopo un intervento chirurgico e dell’inesausta creatività di questa sua seconda vita.

Faccio vedere le prime cose, materiche, dense, anche un po’ scure, certo, nella tradizione.

Poi, arriviamo al punto.

E comincio a raccontare, perché a lezione mi capita regolarmente di raccontare cose che mi sono successe, piccoli aneddoti, episodi senza importanza, o, meglio, che hanno importanza solo per me, che lo scorso anno, nel medesimo secondo semestre, all’Accademia di Napoli mi era successa una cosa strana.

Mando l’immagine del medesimo dipinto che stiamo vedendo noi adesso, dico, scandendolo, il titolo, Lusso, calma e voluttà, e una ragazza in prima fila dà una gomitata al compagno che sta vicino a lei e che prende appunti freneticamente su un portatile, cosa che io già apprezzo pochino, visto che secondo me gli appunti si prendono su carta, comunque forse sono io vieux jeu e il tipetto è smart e moderno.

«Che ha detto?», fa lei a lui.

Lui, prima sbuffa, poi forse le dà anche della scema, poi sbotta: «E dai. Ha detto Lusso, calma e volontà».

Io, che ho visto e sentito tutto, dico, come, volontà.

Ma vi pare, ridacchio io all’Accademia di Belle Arti di Roma, voi pensate alla cantonata che ha preso lo studente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Un gelo, cortese e lievemente imbarazzato, scende sull’Aula A4 di via Ripetta, Roma.

Voluttà, ripeto io. Voi pensate che in quel corso del secondo anno nessuno conosceva il significato di questa parola.

Avevo anche fatto una piccola indagine con alcuni studenti del primo e loro mi avevano detto certo che sì, c’è anche un brano di Notre Dame de Paris, noi, la voluttà, sappiamo che è.

Vi fornisco la prova che la voluttà, lì, ci sta.

Dunque, ritenendo l’episodio del secondo anno di Napoli isolato, ieri andavo tranquilla.

E manco per niente.

«Ragazzi, che significa voluttà?».

Il gelo, se possibile, si fa ancora più cortese, ancora più imbarazzato.

Ditemi che non è vero. Ditemi che state giocando.

Come si fa a essere arrivati a vent’anni senza aver mai incontrato la parola voluttà.

Ditemelo voi perché io non riesco a capirlo.

Dico prendiamo la Treccani, che è un’enciclopedia, un vocabolario che sta pure on line, insomma, vediamo che dice lei, d’accordo?

La Treccani dice questo:

voluttà (ant. voluptade) s. f. [dal lat. voluptas -atis, che si ritiene connesso con il tema vol-del verbo velle «volere»]. – 1. ant. Piacere, godimento fisico o spirituale: quelli [Epicuro] disse questo nostro fine essere voluptade …, cioè diletto sanza dolore (Dante). 2. Il piacere intenso e predominante che si prova nella soddisfazione degli impulsi e dei desiderî sessuali: sguardi pieni di v.; abbandonarsi alla voluttà. Per estens., godimento intenso, a volte quasi morboso, provocato dal soddisfacimento di un impulso o di un desiderio materiale (estraneo alla sfera erotica) o spirituale: bere con v. un bicchiere d’acqua gelata; assaporare con v. la vendetta a lungo preparata; alcuni provano una certa v. anche nel sentirsi umiliare e mortificare.

«È anche una cosa sempre intensa, dunque, bella, no?» azzardo, riempiendomi di un sentimento di alienazione e rifiuto da parte del mondo, divorata da una solitudine cosmica, una cosa alla Goya ultimo atto, ricacciando in gola le lacrime di delusione che mi sono salite agli occhi.

Lo ammetto, guardandomi intorno alla ricerca di un idrante con cui ricoprire di schiuma gli ignari studenti o una mazza da baseball da brandire come una clava per decimarli prima che si presentino agli esami.

Dico passiamo oltre.

E, davanti alla Gioia di vivere, divento prudente.

Henri Matisse, La gioia di vivere, 1906

Dico elenchiamo insieme le varie scene che compaiono, insieme nel senso che ve le elenco io, e quando arrivo al pastore con ciufolo e pecore, stavolta non ci casco.

Gioia di vivere, part.

Questo non sta lì per alludere al formaggio e alla ricotta, questo sta lì perché allude all’Arcadia, che è in origine una regione della Grecia antica, ma che diventa presto, complici la letteratura e il mito, un ideale di vita appartata e bucolica.

(Mi rendo conto solo dopo che l’ho detto che ho detto bucolica).

Provo anche a parlare di Luigi XV, che quando incontra Madame de Pompadour, sta a una festa dove lui è vestito da albero e lei da pastorella.

Stupore e imbarazzo.

Va bene, lasciamo perdere, oggi non è giorno di Arcadia.

E questi studenti qui dell’Aula A4 sono pure simpatici, divertenti, dedicati, sono fra gli studenti migliori che ho avuto negli ultimi anni.

Però forse è vero quello che dicono i giornali e che io sento ripetere continuamente alla radio (non guardo la televisione): i nostri ragazzi non sono capaci di comprendere un testo.

E ti credo, non sanno il significato delle parole.

Sul biglietto di auguri delle mie sei flûte iperboliche c’era scritto: «Per i momenti di lusso, calma e voluttà».

È probabile che l’allusione fosse a momenti privati e non a momenti professionali, oppure, anzi, certamente, sono io che sbaglio, io che confondo arte e esistenza, vita e lezioni, insomma, che ho l’abitudine di fare di tutte le erbe un fascio, o meglio, come scrisse un altro studente di Napoli, «di tutti i nervi un fascio», chissà, forse quell’altra ignara creatura alludeva ai nervi che ti saltano quando ti rendi conto, dopo anni e anni e anni di insegnamento, che non tutto quello che hai detto, spiegato, ripetuto con parole diverse perché arrivasse, per quanto possibile, limpidamente a destinazione, a destinazione è giunto.

Anzi, è probabile che, se non tutto, parecchio si sia perso nei meandri delle teste dei ragazzi, che abbia sostato lì dove si trovava e che poi, dopo essere entrato da un orecchio, sia uscito dall’altro.

Si sa, come sono gli studenti: giovani, adorabili, distratti, giocosi, superficiali.

Ignari.