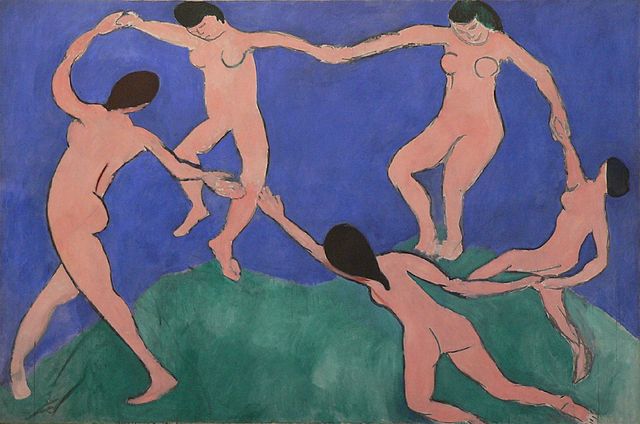

Henri Matisse, La Danza II, 1910

La felicità di vivere. Quattro incontri dedicati a Henri Matisse 1/4

lunedì 4 lunedì 11 lunedì 18 e lunedì 25 giugno 2018

ore 18:00 – 19:00

Saletta di via Gaspare Spontini 17 00198 Roma

Allora una volta, in un momento naufrago e nomade della mia esistenza, decido di iscrivermi a un corso di salsa. Lo faccio perché ho trovato un volantino infilato sotto il tergicristallo della macchina e credo nei segni e perché voglio fare questa esperienza antropologica, un po’ come quelle giornaliste che, per capire le condizioni di lavoro delle imprese di pulizia, si fanno assumere in incognito, si svegliano tutte le mattine alle quattro e impugnano sul campo scopettone e straccio.

È dall’interno che si capiscono le cose, mica a passare le giornate davanti allo schermo di un computer.

Così, il giorno dell’inizio del corso, mi presento puntuale nella palestra segnalata sul volantino e faccio la conoscenza dell’uomo più volgare che abbia incontrato in vita mia: il mio maestro di ballo.

Giovane, piccoletto, con stampato sulla faccia un sorriso falso che non si sarebbe mai più tolto, vestito con un marcel bianco scollatissimo con gli strass che gli lasciava scoperto quasi tutto il petto e pantaloni alla Yuri Chechi.

Bianchi anch’essi, elasticizzati, più aderenti di quelli dell’atleta e, soprattutto, con quella cosa piazzata sul davanti: una protuberanza disumana, vistosissima, probabilmente falsa come il sorrisetto (Carlo Verdone in un film ricordavo che si riempiva di ovatta), comunque simile alla gobba di un gobbo o alla protuberanza meno spiccata di quella del maestro di ballo ma sempre evidente di Victor Noir, giornalista, ridotto a statua necro-romantica, come dicono loro, al Père-Lachaise a Parigi.

Gobba e statua toccate dalle donne perché pare che porti fortuna toccarle.

Vi metto il reperto funebre, così ci capiamo. Poi, però, passo oltre.

Victor Noir, Cimitero Père-Lachaise, Parigi, 1870

La prima cosa che notai era la strana presenza di uomini al corso di salsa. Ora, come è noto, tutte le attività culturali e pure quelle ludiche sono frequentate in prevalenza da donne, lo sanno bene gli uomini, scarsi, che si iscrivono qui e là per avere, appunto, un’ampia scelta.

(L’opposto e complementare lo fece una mia giovane amica, grafologa, in preda al mal d’amore, che, alla ricerca di un chiodo che scacciasse quello di cui voleva liberarsi, si mise a frequentare un corso di biliardo.

Cercai di dissuaderla, dicendole che tutti i giocatori di biliardo bevono, fumano, non sono affidabili e fanno tardi la sera, poi però la piantai lì.

Unica donna, si fece subito una storia, che uscì sballata e dolente, con il suo istruttore, che si rivelò peggio di quello che io avevo predetto).

Non impiegai molto a scoprire che gran parte degli uomini iscritti erano tutti amici del maestro, molto nel suo stile anche se abbigliati diversamente, probabilmente suoi colleghi d’ufficio.

Sì, perché lui di giorno lavorava in non so più quale ministero, e la sera impazzava nelle palestre di salsa.

Quella strana fauna alla seconda lezione era scomparsa.

Resistetti pochissimo, la volgarità del tipo mi disturbava troppo e a niente valsero tutti i tentativi che feci con me stessa per pensarlo come un artista che faceva pure una vita travagliata. In lui non vedevo niente di eroico.

Faceva avanti e indietro sempre con quel sorrisetto stampato sulla faccia e la protuberanza che l’avanti e indietro metteva ancora più in evidenza.

Faceva gruppo dicendo che bisognava trovare per ciascuno un soprannome.

Faceva mostra della sua passione per l’arte coreutica con un rapido conto: questo mese ha cinque martedì, io considero che voi nella quota me ne pagate quattro, quindi martedì prossimo si salta.

Piena di buona volontà, andai anche una sera con i miei compagni di corso in discoteca: l’esperienza più vicina a un soggiorno in un girone infernale che abbia fatto in vita mia.

Eppure Fred Astaire quando balla si può definire solo con le parole di Marlene Dietrich in un suo molto simpatico dizionario: «Elegante! Elegante! Elegante!»

Eppure quando balla Gene Kelly, oltre a essere elegante, è anche così meravigliosamente atletico. Ve lo mostro in una scena di Un Americano a Parigi e sono certa che sarete d’accordo.

Perfino il maggiordomo Lurch degli Addams, certamente non un campione di grazia, trova una sua dimensione stilistica sotto la guida della piccola Mercoledì.

Solo il mio maestro di ballo esprimeva, ballando, solo volgarità.

Fortunatamente mi feci abbastanza presto male a un ginocchio, quindi mollai l’esperienza antropologica per motivi di salute e senza rimorso.

Ma La Danza di Matisse è la più bella di tutte.

Frutto di un’importante commissione che veniva dall’industriale russo Sergei Shchukin, il dipinto che vi mostro in apertura è la seconda versione di uno studio preparatorio, attualmente al MoMA di New York, realizzato nel 1909 e ugualmente pieno di gioia e energia.

Henri Matisse, La Danza I, 1909

Un’immagine monumentale, in cui cinque corpi, sembra, di donna, nudi e di un rosso acceso intrecciano una danza che la tela contiene a stento.

Non ci sono indicazioni né di spazio né di tempo e la radicale riduzione a piani cromatici del cielo azzurro (ma potrebbe anche essere acqua), e della terra, verde, alludono a danzatrici che non hanno niente di ordinario, ma che appaiono piuttosto come creature mitiche, nelle quali amiamo identificarci.

Henri Matisse, La felicità di vivere, 1906

Sviluppo di un dettaglio che sta in secondo piano, in fondo, ne La gioia di vivere del 1906, il dipinto più importante della stagione fauve, con i colori che esplodono e un luogo arcadico in cui figure ferme o in movimento esprimono sempre e comunque una piena felicità di stare al mondo, La Danza ha perso uno dei personaggi, che diventano cinque al posto di sei, ma ha acquisito una sua assolutezza.

La prima versione, ovvero, lo studio, è più semplificata, per i corpi privi di dettagli, un po’ da bambole di pezza, come se all’artista fosse interessata solo, a quello stadio, la loro posizione nello spazio (un po’ come a teatro si mette una sedia al posto di un attore per le prove, così, per tenergli il posto); la versione finale è diventata violenta, tribale, sembra addirittura di sentire la percussione dei tamburi in lontananza.

Qualcuno ci vede lo zampino del demonio.

Altri, una minaccia.

Ma anche questo è la danza.

E, come sempre, occhio al dettaglio: in entrambe le versioni la figura di spalle in primo piano tende la mano a quella alla sua sinistra, che, ugualmente, la cerca.

Ma le due mani non si toccano. Ciò anche se Matisse ha badato bene a non interrompere il fluire del colore perché in tutti e due i casi il ginocchio di un’altra danzatrice, situato sullo sfondo, colma la distanza.

Lascio a voi l’interpretazione di questo iato imposto dall’artista.

A me piace pensare che sia esattamente questo stacco a coinvolgerci, come se nel girotondo, paradisiaco o infernale, ci fosse posto anche per noi: entriamo nel quadro, approfittiamo di quelle due mani che ancora non si toccano e, con le nostre due mani, le afferriamo, l’una e l’altra.

E cominciamo anche noi a girare in quel vortice, a sentire che la terra si fa elastica sotto il nostro peso e che, quindi, partecipa al ritmo, a confonderci con l’azzurro, che sia cielo o acqua poco importa, a consegnarci alla vita, disimparando quello che di essa conosciamo, così come l’artista ha abbandonato tutte le regole che conosceva della pittura, per esempio, lo scorcio, per esempio, la prospettiva, per inventarne di nuove.

Sperando che la vita ci dia i suoi frutti migliori, la gioia, l’energia, l’amore, la libertà del corpo. Via la forza di gravità, via le preoccupazioni, il fluire incessante dei giorni, via la noia, il disagio, la paura.

Via, anche la morte.

Altro che salsa.