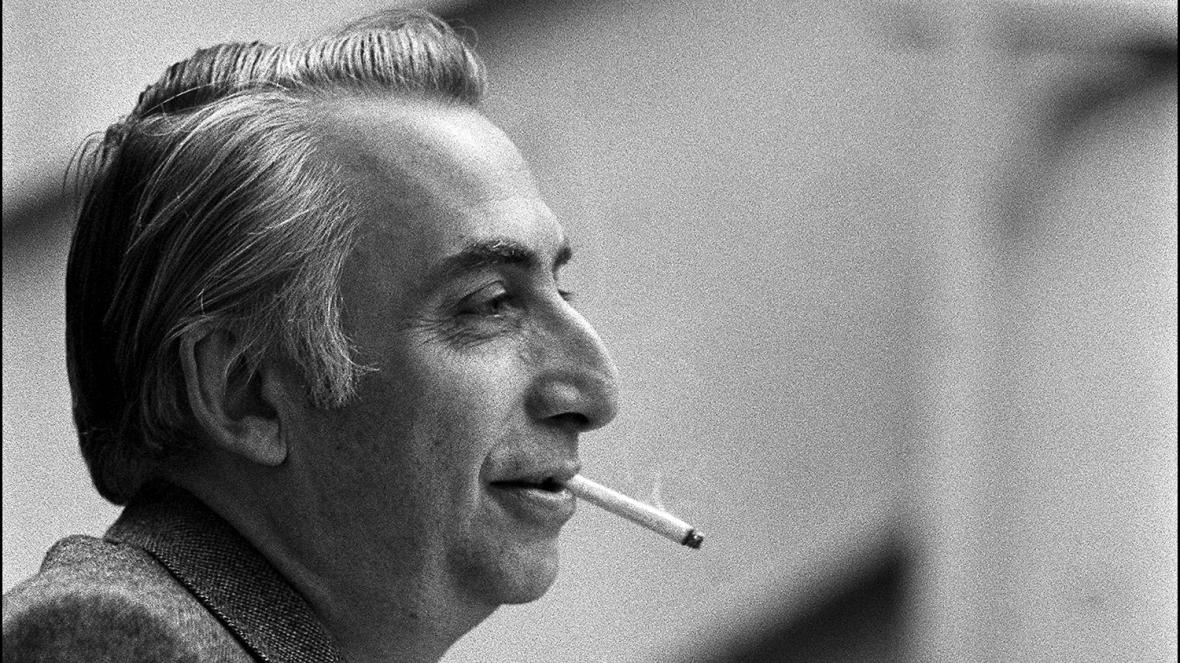

Roland Barthes

L’ho detto e lo ripeto.

Ho smesso di fumare e, da quando ho smesso, non ho più toccato una sigaretta.

Ma se il medico mi dice che ho tre mesi di vita, la prima cosa che faccio è entrare da un tabaccaio e comprare un pacchetto di Marlboro rosse.

Dure.

Ho smesso di fumare da un sacco di tempo, ma se fossi oggi nella situazione di smettere, mi rifiuterei di passare dallo stadio di quella cosa che si chiama sigaretta elettronica, che della sigaretta autentica non ha una delle caratteristiche principali: l’eleganza.

Almeno, così dovrebbe essere.

Non tutti fumano elegantemente, certi sembrano degli ergastolani che, ficcati in un angolo della cella, quasi consumano il filtro.

Altri proprio non sono portati.

Un esempio di questi ultimi è Woody Allen, che, in Manhattan, che ho rivisto per ispirarmi per l’Episodio pilota della Miniserie di giugno American Beauty, dedicata all’arte USA dei primi del XX secolo, a cena da Elaine’s si mette una sigaretta in bocca, dice che il fumo fa venire il cancro ma aggiunge: «sono incredibilmente affascinante con una sigaretta in mano».

Nessuno ci crede.

Invece.

Invece non sono capace di immaginare Roland Barthes senza sigaretta.

Che stile. Che classe.

«Un viaggio nella luce»: questo dice che è stato per lui il seminario sul discorso amoroso che lo studioso teneva una volta a settimana in rue de Tournon un americano che ha avuto il privilegio di parteciparvi.

Stewart Lindh, ora scrittore e professore di letteratura a San Francisco, era stato fuciliere nei Marines, aveva lasciato gli studi e scriveva poesie.

Gli capita fra le mani Il grado zero della scrittura, il primo libro di Barthes, rimane ipnotizzato, va a Parigi, lo contatta e gli chiede di seguire la sua tesi sul linguaggio e la morte.

Barthes accetta.

L’americano in quel periodo si guadagna da vivere facendo il buttafuori in un locale notturno di Montparnasse.

Dunque, il buio.

Dunque, il caos.

Poi, arrivava il giorno del seminario.

In esso regnava un’atmosfera che evocava quella del Convito di Platone (senza però l’alcol).

«Eravamo quindici studenti selezionati, che cercavano di dire l’amore, di captare il desiderio nel linguaggio. Questo spazio privilegiato era intensamente erotico, di un erotismo che passava per il piacere del testo, per il godimento di giocare con il significato. Tutti erano innamorati di Barthes, e Barthes amava tutti».

Il Maestro era il loro Socrate: «attento, mai orgoglioso, la sua voce riconosceva la differenza di ciascuno».

L’allievo, che si descrive all’epoca come «un giovane poeta romantico», parla del linguaggio, del desiderio e del gusto nella lingua e questo piacere del discorso «era come una polvere luminosa che lasciava, dopo ogni seduta, l’impressione di galleggiare su un lago di desiderio».

Barthes si esprime attraverso le figure dispiegate nei suoi Frammenti di un discorso amoroso: Assenza; Cuore; Corpo; Demoni; Scrivere; Esilio; Festa; Immagine; Gelosia; Lettera; Nuvole; Piangere; Suicidio; Tenerezza; Unione.

Eccetera.

(Se l’ordine alfabetico vi sembra approssimativo, è perché ho tradotto dal francese).

Indaga la struttura dell’amore e, per mantenere intatto il segreto del desiderio amoroso, lo investiga per frammenti, lasciando aperto uno spazio ambiguo, quello della seduzione: «scrive come un amante, che cerca di fare l’amore con il linguaggio».

Questo, oltre a essere un discorso sull’amore, dunque, universale, dolente, tragico e insondabile, è anche il più bel racconto sulla scuola che io abbia sentito in vita mia.

E mi dispiace non aver fatto io questa esperienza in prima persona e di essermi solamente avvicinata a qualcosa di simile più al liceo che all’università, dove i seminari che ho seguito non erano minimamente all’altezza della vertigine raccontata dall’americano.

Che non fu capace di completare la sua tesi e che tornò negli Stati Uniti senza nemmeno salutare Barthes.

Fu lui a inviargli una lettera, nella quale lo invitava a scrivere la sua tesi sulla «rappresentazione della morte anonima nei giornali americani».

Eros e Thanatos, si sa, si tengono per mano e la mano se la tennero anche quella volta: Barthes fu investito da un furgone e aveva sotto il braccio la tesi del suo allievo sul linguaggio e la morte.

Morì un mese più tardi.

La tesi fu un gesto d’amore «che la morte ha condannato alla solitudine del discorso amoroso».

Nonostante tutti i nonostante, possiamo pure noi figurarci qualcosa di simile all’incanto di quel seminario o, almeno, possiamo tendere a esso, perché fare qualcosa di intellettuale insieme è una delle esperienze più luminose che ci possa capitare di vivere.

Per tutti i giovedì del mese di giugno preparerò e servirò le quattro porzioni del MaxiSorbetto dedicato a Donatello (1386-1466). Voglio rimettere le mani (e la testa) sul Rinascimento fiorentino, quello nostro, che è un momento altissimo della storia italiana e, insieme, lo specchio nel quale possiamo guardarci, fosse pure per vederci più belli di quello che siamo diventati.

Ne abbiamo tanto bisogno.

Donatello, David, 1430, part.

Vi mostro di Donatello un particolare del David da lui eseguito per la famiglia Medici, un ragazzino con il volto assorto e l’aria da paggio, più un Cherubino mozartiano che un eroe biblico, giovane, pieno di effetti luministici che riflettono l’inquietudine dei suoi pensieri e la perizia tecnica dell’artista.

I seminari cui presi parte all’università, d’accordo, non furono al livello detto.

Ma l’esame di Storia dell’arte moderna, il primo che ho dato, frequentando tutto l’anno tre volte a settimana le lezioni, con un programma che attaccava dal concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero e arrivava presto a Donatello, ha lasciato in me una sensazione di galleggiamento che ritrovo spesso, sia quando imparo che quando insegno.

E questa sensazione spero di essere capace di suggerire in tutto quello che faccio professionalmente.

State bene e fate cose belle, amorose e desideranti.

* Immagino che abbiate nella vostra libreria il Barthes di cui oggi abbiamo parlato. Ebbene, riprendetelo e, se leggete il francese, confrontatevi con la versione originale, facile da reperire, quindi, a portata di mano. Nell’anno della pubblicazione (1977), Fragments d’un discours amoureux vende 79.000 copie. Tantissime. Evidentemente questo «soliloquio infernale» presentato con «pacchetti di frasi» incontra un’eco profonda in un pubblico che, ancora ubriaco della rivoluzione sessuale del ’68, si ritrova, e si riconosce, romantico

** Roland Barthes era tubercolotico. Questa patologia gli impedì alcuni concorsi prestigiosi. Ma non gli impedì di fumare tutta la vita. Questo fatto, davanti alla nostra situazione attuale di iper protezione e iper ossessione salutistica, ammetto che suscita in me ammirazione e anche voglia di accendermi una sigaretta (ma per ora, evito)

*** L’illustrazione di apertura è di Lorenzo Rocco

**** L’assistenza tecnica è di Virgilio Piccardi

***** Sul mio blog capita che ci siano cose nuove. Inoltre pubblico tutte le settimane la Newsletter precedente a quella che state leggendo. La sezione: Ispirazione, e ci mancherebbe

Andrea

28 giugno 2021 — 15:54

E, di ‘ispirazione’, abbiamo tutti bisogno.