In. Il copione è sempre il medesimo.

Suona il citofono, prende l’ascensore, evito che suoni il campanello, le apro, si toglie le scarpe, la mascherina e i guanti, va in bagno a lavarsi le mani.

«Caffé?» le chiedo.

«Sì, grazie», mi risponde.

Sento il rumore dello sciacquone.

Quando entra in cucina, le ho già preparato sul tavolo la tazzina di ceramica inglese, il cucchiaino d’argento vecchio e un po’ sbilenco che è diventato suo, qualche dolce che ho preso al supermercato.

Io quella roba non la mangio, ma da qualche tempo visito gli scaffali inorridendo, c’è in vendita una quantità inesauribile e sempre nuova di merendine e spuntini, tutti colorati, avvolti nel cellophane come i fiori per i morti, profumati alla vaniglia e al cioccolato, ovetti, biscottini, pacchettini di nocciole che chissà poi se sono tali, ci sono muffin, toffolette, barrette, tavolette, cupcake, un mondo riportato a un’infanzia con la carie ai denti da latte.

Compro quello che mi sembra meno orrendo. Ma perché non vi fate una bella fetta di pane e olio.

Si siede sul mio sgabello come se fosse al tavolo del bar e, come se fosse al tavolo del bar, per dieci minuti parla e racconta.

Quello che mangiano a casa, mangiano come lupi, come orchi, tre su quattro stanno in cassa integrazione, ordinano in internet scatoloni dalla Calabria con dentro un chilo e mezzo di pancetta e dei pacchi di pasta.

Ogni volta che provo a dire ma non è troppo, mi risponde che sono in quattro.

Sono in quattro per tutto, per il guanciale, l’ingresso alla spiaggia, gli involtini di verza, la grigliata, le vacanze.

È la persona più vicina a un animale che vedo in questo periodo.

Come un animale si gode il caffè con la merendina, è contenta di vedermi, di pulirmi casa, di stare al mondo, solo il tempo nuvoloso le fa venire il mal di testa e passare l’appetito, parla sempre di cibo, domanda quanto ho pagato le ciliegie, le dico che sono cattive, mi risponde ma no, sono buonissime, ma se non sanno di niente e sembrano di plastica, ovviamente le piace il cioccolato al latte, quello fondente è amaro, penso all’importanza del rituale prima di cominciare il lavoro, mi chiedo se il suo godersi il caffè in quel modo, plateale e a tutto tondo, corrisponda al rituale mio, mi siedo al computer, mi capita spesso di lavare le lenti degli occhiali, sgombro la scrivania, oddio, parzialmente, come fai a sgombrarla tutta, conto i fronti sui quali sono impegnata in questo periodo, ne individuo sei, sulla scrivania convivono sei fronti professionali, poi ci sono le digressioni, gli sfizi, i passatempi, mi viene in mente che Piovene nel suo Viaggio in Italia chiama così, passatempi, «i cibi minuti da sgranocchiare» che si comprano a Napoli in friggitoria.

Ma voglio controllare. Mi alzo dalla mia scrivania, vado alla libreria che ho di fronte, sezione bei libri di viaggio, prendo il volume, è molto grosso, in tutto ci sono 917 pagine più l’indice, dentro ci avevo messo due cartoline, sto dicendo che non ce ne sono cento, visto il numero delle pagine, sarebbe potuto pure essere.

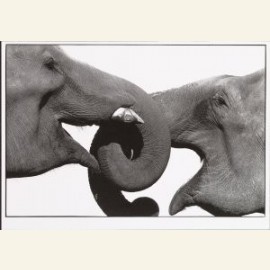

È da ieri sera che ho in mente di scrivere qualcosa sulla tromba, in francese trompe. Che è pure la proboscide dell’elefante.

Satoshi Konuma, Elephants, 1980

Su una delle cartoline c’è la foto di due elefanti con le proboscidi allacciate.

Essa viene da Amsterdam e reca un saluto in inglese sgrammaticato e una frasetta idiota «hello here are my african friends».

Quando mi succedono queste cose, penso che c’è un disegno nella vita e che basta saperlo decifrare.

Quando mi succedono queste cose, penso sono pazza, vedo segni dappertutto, pure dove non ci stanno.

Tu vallo a dire agli elefanti.

Dico che sgombro io il tavolo, dico su, su, andiamo a lavorare, Irina/Irene si mette in moto rapidamente.

E dopo cinque minuti la trovo sulla scala, ultimo appoggio, spazzola dura in mano, che pulisce uno per uno i miei libri, scaffale alto della libreria di ciliegio.

Metto la tazzina in lavastoviglie, lavo a mano il cucchiaino, ripasso il tavolo con la spugna, vuoto la macchinetta del caffè e metto i pezzi ad asciugare su un foglio di scottex.

Out. I ristoranti possono riaprire in tutta la Francia, ma non a Parigi, dove solo «les terrasses» avranno diritto di cittadinanza.

Capisco ora il post del mio bar à cocktails preferito.

(Non ci sono mai stata, ma non c’è bisogno di andare in un posto per sapere che lo preferisci).

Il post dice che ci si ritrova da oggi tutti i giorni en terrasse dalle 17h ma che si rifiutano di scaldare la strada, dunque consigliano di portarsi una giacca per le sere più fresche.

Immagino che sia un’indicazione di gusto, del resto trovo inguardabili i funghi a gas messi sul marciapiede per scaldare i tavolini, perché di marciapiede stiamo parlando, con le macchine parcheggiate a dieci centimetri dagli avventori.

C’è una poesia di Patrizia Cavalli che parla delle piazze, della necessità del vuoto nelle piazze.

È un vuoto costruito a onor del vuoto…

Certe piazze romane è vero che sono sempre piene.

Che cosa le riempie non importa

chiasso puzze concerti promozioni

i cinquemila culturali eventi

fiere-mercato libri chioschi incensi

corpi seduti o in piedi nella mischia,

purché tutto sia pieno, dura festa…

…

(Non c’è più Pantheon e non c’è più Navona,

Campo de’ Fiori è Cuba di Batista).

Trovo il dentro di un locale sempre più interessante del fuori, ci sono bar, ristoranti con interni storici, patinati dal tempo ed esterni infrequentabili, basta guardare quanto sono sempre sporche le sedie di plastica.

Questa per Parigi è però emergenza.

Mi sono fatta l’idea che al mio bar à cocktails preferito non vogliano scaldare la strada perché non vogliono deturparla.

Non c’è più il dentro, finito anche l’inverno,

ora ogni dentro si è triplicato in fuori

per ingordigia di prendere e occupare,

quanto più puoi, prendere e occupare,

che tanto poi ti lasciano restare.

Aut aut. Una volta un cretino mi ha chiesto in una mail se il mio era un «out out».

(Naturalmente nemmeno mi ricordo a proposito di che cosa).

Quando si dice, le lingue straniere.

Leggo l’intervista a un trombettista che si dichiara fortunato perché riceve uno stipendio da un’orchestra, dunque capisco che riceve un indennizzo.

Suona la metà del tempo all’estero: a New York si predice un black out di diciotto mesi; in Germania si parla di riaprire nell’ottobre 2021; in Francia c’è chi evoca settembre 2020.

Fa corsi per il Conservatorio via Skype, ha progetti di album da solo o in piccola formazione, ha la preoccupazione della qualità sonora e dice che forse da questa crisi usciranno delle rivoluzioni tecniche.

Il fatto per lui è che o indossa la mascherina oppure suona.

Le due cose insieme non sono possibili.

Che è più o meno quello che, professionalmente, accade a me.

O indosso la mascherina oppure parlo.

Scrive lo Scienziato-Umanista che «ormai è certo che la trasmissione avvenga anche attraverso l’aerosol, in particolare in spazi chiusi, poco ventilati. In un singolo minuto di conversazione ad alta voce può generare tra i 1.000 e i 100mila particelle aerosol contenenti virioni o particelle di virus sospese nell’aria».

Non so calcolare quanti milioni di particelle possa generare un trombettista.

O un attore.

O un cantante.

È come se in questo periodo mi venisse continuamente in mente che è meglio stare fuori scena.

E stare zitti.